洪水作为一种自然灾害,在许多地区频繁发生,给当地居民的生命财产安全和社会经济发展带来了巨大影响。尤其是在某些低洼地区和河流水网密集的地带,洪水已经成为常态现象。面对如此频繁的洪灾,了解其成因、影响及应对措施,对于保障社区安全和促进可持续发展具有重要意义。洪水的形成主要源于强降雨、河流漫堤、城市排水系统不完善等多种因素。在气候变化的背景下,极端天气事件增多,降雨强度和频率加剧,导致洪水风险上升。同时,城市化进程中大量硬化地面减少了雨水的自然渗透,加重了地面积水和城市内涝的风险。

此外,河流管理不善、湿地减少以及植被破坏也削弱了自然调洪能力。频繁的洪灾带来了严重的社会经济损失。淹没农田导致粮食产量下降,居民住宅破坏影响人们的基本生活条件,交通中断阻碍物资运输和应急响应。公共基础设施如供水、供电和通讯设施被毁坏,增加了灾后恢复的难度和成本。长期的洪涝灾害还可能引发疾病传播,比如水源污染造成的肠道传染病流行。面对这一严峻挑战,科学合理的防洪策略及政策尤为关键。

首先,加强河流流域综合管理,恢复和保护湿地生态系统,提高自然蓄洪和净化水质的能力。湿地和植被在调节水量、减少洪峰强度方面起到了不可替代的作用。其次,完善城市排水系统,建设海绵城市,有效收集利用雨水,减轻地面积水。在规划新城区和改造旧城区时,应注重绿色基础设施的建设,提高城市的排涝能力。此外,强化灾害预警和风险评估,利用现代遥感和气象技术提升洪水预报精准度,提前通知居民采取避险措施。应急响应机制也需不断优化,确保救援力量能够快速有效到达灾区。

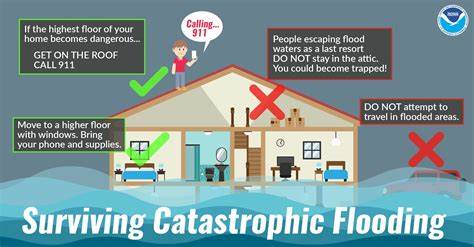

社区教育和公众参与同样重要。提升居民的防洪意识,普及自救互救知识,有助于减少洪水造成的伤亡。鼓励社区共同制定防洪计划,开展演练活动,增强居民应对灾害的能力。政策制定者应出台相关法规,限制在高风险区域的开发建设,推动防洪基础设施建设和维护投资,促进城乡协调发展。灾后恢复阶段,重视生态修复,避免重建在易受灾地区,增强社区的抗灾韧性。国际经验显示,多部门协作和公众参与是洪灾管理的关键。

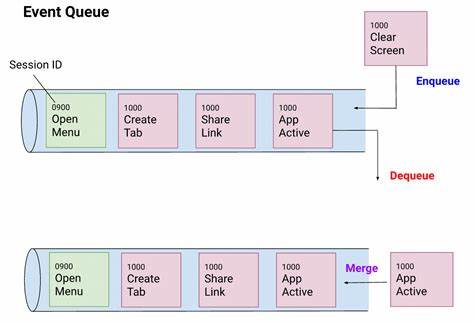

地方政府、环保组织、居民和科研机构应形成合力,共同推动防洪体系建设。同时,应结合当地实际,制定切实可行的防洪方案。技术创新也是推动防洪能力提升的重要动力。利用大数据、人工智能等技术进行洪水风险预测和资源调配,提高防洪决策的科学性和时效性。此外,新材料和工程技术的发展为堤坝、水闸等设施的建设提供了更高效、更稳固的选择。文化层面,洪灾常伴随一定的心理压力和社会问题,需关注心理健康救助和社会支持体系的完善。

社区应加强邻里联系,营造互助氛围,减少灾害带来的社会孤立。总之,频繁的洪灾虽然带来了诸多挑战,但通过科学规划、技术创新、社区参与及政策支持,可以有效减少洪水的危害。每个居民和政府部门都应重视洪水防范,提高防灾减灾能力,共同建设安全、宜居、可持续的家园。面对未来气候的不确定性,只有持续推进综合防洪管理,增强韧性,才能真正实现与洪水和谐共处。