在人工智能日益融入人们生活的当下,用户对隐私保护的需求愈发重要。ChatGPT作为一款领先的生成式AI工具,因其强大的对话能力吸引了上千万用户分享个人信息,包括健康、心理、财务等敏感内容。用户选择信任OpenAI,部分原因是其承诺允许用户删除聊天记录,保障数据隐私安全。然而,近日涉及纽约时报对OpenAI提起的版权诉讼案将这一承诺置于巨大挑战之下。法院裁定OpenAI必须保留用户所有交互数据,包括用户明确删除的聊天内容,这一举措引爆了隐私保护领域的激烈争议。纽约时报的诉求主要基于版权侵权指控,认为部分用户通过ChatGPT获取并使用了其受版权保护的内容,而删除聊天记录可能是避开版权责任的行为证据。

法官支持了该观点,认为这是合理推断,即用户删除对话可能是“怕被发现”的表现,因此决定要求OpenAI保存全部用户数据,以便诉讼所用。这一裁决将数以亿计的用户对话数据纳入了法律证据范围,引发公众对隐私权被侵蚀的担忧。用户长期以来对于“删除即抹去”的认知出现动摇,隐私安全的底线被推向了前所未有的高度风险。值得注意的是,在诉讼过程中,普通用户几乎没有机会介入或表达异议。法院程序中仅显示OpenAI和纽约时报的相关律师意见,缺少独立第三方代表用户权益的声音,使得广大ChatGPT用户隐私成为“无声的牺牲品”。这一缺失加重了公众对法律程序缺乏透明性和公平性的质疑。

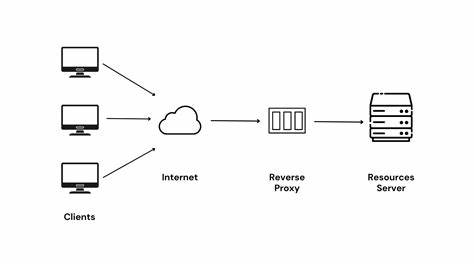

事件引发的深层担忧不仅限于ChatGPT,反映出在大数据和人工智能时代下,企业用户数据和个人隐私界限变得异常模糊。如果法院授权这种大规模保存和调取用户数据的先例被确立,未来类似诉讼可能波及更多技术巨头及其用户数据信息,如手机照片、搜索记录乃至定位轨迹都会面临被长时间监控和利用的风险。更令人担忧的是,这种“为了诉讼而无限制保留用户数据”的做法,容易形成幕后常态化的大规模监控,削弱民众对数字工具的信任,导致用户自我审查甚至远离创新技术,长远影响数字经济及技术发展趋势。隐私权保护的法律框架亟待更新。传统的数据保护原则在面对跨国AI企业及海量数据时出现短板。用户数据不仅涉及个人隐私,还关联知识产权、公共利益、法律诉讼等多重复杂因素。

权衡这些利益关系需要更为细致的立法和司法解释。目前美国法院支持的做法表面合理,却缺少广泛公众利益评估,忽视普通用户权益保障的必要性。专家建议应当为用户设立更多表达权利,确保数据保存措施透明且有明确的使用界限,同时强化对企业数据处理的监管监督。技术层面也可探索更多隐私保护方案,如差分隐私、数据最小化、加密存储等,保障用户在共享便利的同时最大限度降低隐私风险。对于OpenAI来说,这一判决不仅增加了技术和法律方面的运营压力,也让其承诺的用户隐私保护面临严峻考验。如何平衡遵守法律诉讼要求与保护用户隐私权利,将成为OpenAI及其他AI企业的重大挑战。

这起事件同样唤醒社会对大型媒体机构在数字时代角色的重新审视。作为一份在新闻揭露和捍卫公民自由方面拥有悠久历史的机构,纽约时报如今采取的诉讼策略被部分评论者批评为背离其昔日守护隐私和反对监控的立场。公众期待媒体在技术与法律交叉的复杂背景下,能够更加谨慎并承担起保护广大用户隐私的责任。总结来看,纽约时报要求OpenAI保留包括用户已删除内容在内的全部ChatGPT聊天记录,此举突破了传统隐私保护的底线,揭示了数字时代隐私权与版权诉讼之间的深刻矛盾。该事件引发法律界、技术圈及普通用户的广泛关注和担忧,也推动了隐私保护议题的进一步深化。未来,解决人工智能与隐私保护的冲突势必需要多方协作,共同构建一个更具公平性、透明度和安全性的数字生态环境。

只有如此,才能确保技术进步真正造福社会,同时尊重和维护每位用户的根本隐私权利。