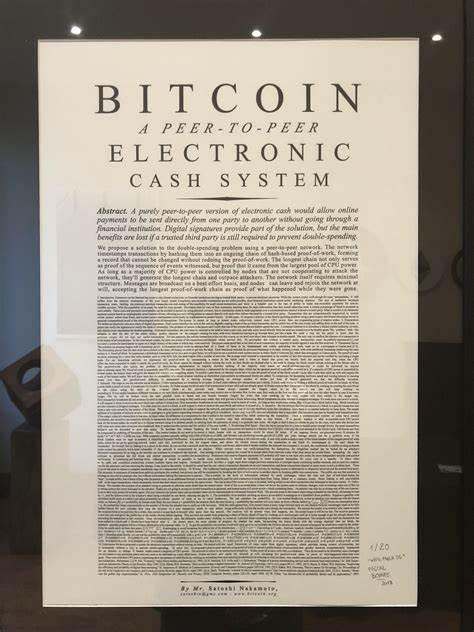

随着互联网的普及,人类社会步入了前所未有的信息时代。社交互联网的兴起,让人们能够空前便捷地获取知识、进行交流和分享见解。然而,信息的海量涌入也带来了前所未有的挑战:迷失于无尽的噪声中,难以分辨真正有价值的信号,进而产生深刻的信息饥饿感。要理解这一问题的根源,我们需要从人类进化对环境信号的需求谈起。人类的生存依赖于对环境信号的感知与解读,这是形成本能反应和认知地图的基础。在现代社会,社交网络、手机通知、新闻快讯成为新的环境信号源。

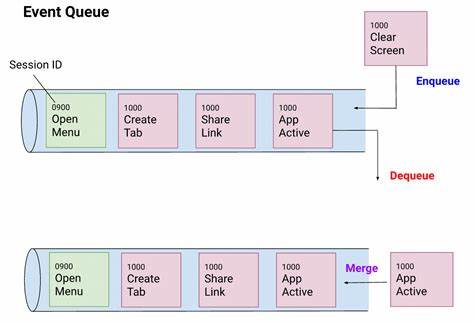

大脑通过解析这些信号,形成有意义的信息,进而更新对世界的认知定位,这一过程称为“定向”。当信息传递帮助我们清晰地判断自身所处的位置、未来方向甚至行动选择时,我们获得生理上的满足和心理的安心。相反,当信号充斥着噪声,信息无法被有效解读,定向地图模糊不清,人们会感受到焦虑、迷失甚至社交冷漠。现代社交互联网的设计逻辑往往制造大量低信噪比的内容,通过刺激人们的注意力来驱动平台流量和广告收益。这种机制导致用户不断被无关或低质量的内容包围,被短暂的“触发”所吸引,却难以获得真正有价值的信息。其实,人类的“信息饥饿”并非源于对内容的依赖,而是对有意义信息的渴望。

这种信息饥饿是一种原始的生物需求,是人类求知、求解的本能体现。回顾历史的巨变,印刷术的发明曾使知识爆炸般涌现,初期人们因缺乏筛选和判断标准而陷入迷茫,最终促成科学革命的到来。如今的数字时代,信息泛滥同样需要社会与个人形成新的“知识导航”机制。数字世界中的“探索式谜团解决”是一项集体运动。每个人在认知世界时都带着自己的偏见和知识盲点,而通过对话、质疑和倾听,集体智慧的火花得以闪现。社交互联网可以成为促进这种探询协作的绝佳平台。

一方面,它为不同观点提供交汇点,另一方面,面对面交流受限的时代背景下,网络互动更是重要的认知修正途径。要将社交网络塑造为真正有益的知识生态,需要用户保持好奇心,用心选择信息内容,并有意识培养辨别质量的能力。建立科学理性的内容消费习惯,就像平衡糖分摄入一样,是走出信息焦虑的关键。放弃社交互联网并非解决之道,就如同因为书籍过多而拒绝阅读一样。网络具有无限共享与开放交流的潜力,恰当利用它则可满足人类创造认知地图、寻求归属感的本能需求。社交网络的未来应聚焦在提高信号与噪声的比例,优化内容生态系统,从平台设计到用户教育都要强化信息质量导向。

更广泛地说,社会需要增强媒体识别能力、推动知识素养教育,并倡导包容对话精神,降低因观点碰撞而产生的敌意和激烈情绪。只有如此,我们才能在这个充满噪声的时代,找到真正的方向,避免数字世界的迷失和饥渴。面对当今纷繁复杂的互联网环境,社会与个体都站在十字路口。是沉溺于无休止的“信息流”和内容刺激,陷入迷茫和焦虑;还是带着批判思维与探索热情,主动塑造清晰的认知地图和价值体系?答案关系到我们每个人的心理健康和社会进步。社交互联网不只是娱乐消遣的工具,更是一片需要共同耕耘的数字沃土。唯有将渴望转化为探究,将噪声过滤为知识,我们才能真正驾驭这片广袤的数字海洋,朝着更加明晰的方向砥砺前行。

。