在现代软件开发领域,了解用户在应用中的实际使用时间已成为衡量产品价值和用户粘性的关键指标之一。尤其对于桌面应用,新兴编程语言Rust因其安全性和性能受到了越来越多的青睐。然而,Rust生态相较于成熟语言的包管理和第三方工具支持仍然在不断发展中,这对于实现复杂功能如时间追踪算法提出了不小的挑战。本文将围绕一款基于Rust开发的桌面应用,自主研发时间追踪算法的实践经验,从需求起因、初期设想、技术权衡、算法设计到最终落地进行深入剖析,为国内外Rust开发者和产品经理提供宝贵借鉴。最初,项目团队面临一个投资者提出的核心问题:用户每日使用应用的具体时长是多少?此前,应用内的可选遥测工具无法满足该需求,难以反映真实使用情况和用户粘性。理想情况下,团队倾向于采用市场上现成的SDK服务来追踪时间数据,但Rust的包生态尚不完善,无法直接调用这些成熟服务。

对iOS的Swift包进行Mac OS移植虽可行,但带来额外复杂度和维护成本。于是,开发团队决定创新性地自行设计一个基于现有用户行为事件的时间追踪算法,以满足有效统计且资源消耗可控的要求。在尝试阶段,最直观的方法是实现心跳机制,即持续向后端发送“正在使用”信号。尽管这种方法能较为准确描绘用户的停留时间,但它带来的数据上报频率极高,导致分析服务的API调用成本猛增,不利于项目预算管理。通过延长心跳发送间隔虽然能降低成本,却牺牲了数据的精准度和完整性,使得该方案难以为继。随后,团队考虑通过聚焦与失焦事件来界定使用时段:当应用窗口获得焦点时记录开始事件,失去焦点时记录结束事件。

这种方式简单直接,但会高估用户使用时长,尤其当用户将应用置于前台却不主动操作时,时间仍会被计入。此外,异常崩溃的情况会导致无法捕获完整的结束事件,从而出现时间统计的遗漏或异常。为破解上述难题,团队采用了基于会话的事件聚合思路。基本原理是将用户行为事件视为时间戳序列,只要两个连续事件的间隔低于预设阈值(如五分钟),它们则被归为同一会话。超过该时间间隔的事件标志上一会话结束,新会话开始。如此,算法通过捕获活跃交互事件间的时距来推测用户的活跃时间段,而非简单依赖持续心跳或激活状态。

此方法虽然存在一定误差:频繁切换应用但不断回访,可能导致时间被略为高估;用户长时间停顿思考超过阈值,时间则被细分为多个会话,存在缺失。但在实际产品中,这些现象相对少见且可接受,因为经常检查应用的用户显然保持高度参与,而少数停顿不影响总体趋势判断。核心算法的实现主要涉及维护当前会话的起始时间和最近事件时间点。新事件到达时,判断时间间距以确定是否开启新会话。如果超过五分钟,则更新会话起点;否则,继续沿用当前会话标签。事件数据结构设计简洁高效,利用Rust的时间与集合处理库保证准确性和性能。

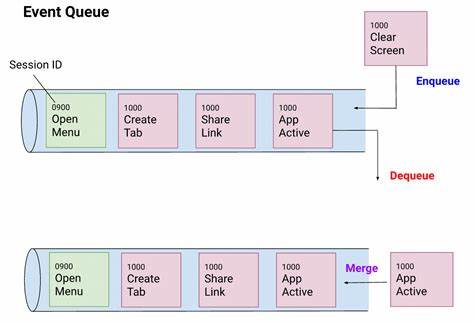

体验到上述方案不足后,团队进一步优化了事件采样机制。首先认识到,只关注旗舰功能事件(如关键操作按钮点击)无法全面代表用户的活跃状态,打字、窗口焦点切换等常规行为同样应被计入。然而,每次微小交互均产生事件,数据量骤增,后台存储和分析压力陡增。为此,团队引入了“应用活跃”事件的定时采样策略,譬如每分钟检查一次用户是否有操作动作,仅在有动作时生成该事件,并且对相邻相似事件进行合并,避免冗余数据。代码方面,作者设计了一个有界双端队列(BoundedVecDeque)作为事件缓存,辅助管理当前会话状态与事件历史,实现对“应用活跃”事件与旗舰事件的智能合并与替换。这样,一旦检测到新的旗舰事件到来,可替换掉队列中最新的“应用活跃”事件,保证代表性和精简性并存。

同时,算法仍基于会话继续监管机制,确保时间连续性判定不受影响。该解决方案有效降低了事件发送频率与存储成本,同时提高了时间追踪的准确性和鲁棒性。完成算法开发并上线后,团队成功可视化用户每日使用时长,数据表明用户的活跃时间占据了他们工作日的重要部分,验证了产品的实用价值与用户认可度。该时间追踪方法也成了后续产品优化和迭代的关键依据。技术上,方案没有依赖第三方复杂SDK,完全基于Rust本地事件与时间处理库实现,体现了Rust在系统开发和性能控制上的优势。文章所探讨经验同时指出,对程序意外关闭或崩溃事件的处理仍有提升空间,比如通过信号捕获保存状态等策略,但由于部分信号不可捕获限制,仍存在统计盲点。

总的来看,这次运动充分展现了Rust生态中自建遥测与分析工具的可行性与潜力,为需要在成本和效率间取得平衡的开发团队提供了参考典范。随着Rust生态持续成长,类似的时间追踪、用户行为分析组件将得到进一步丰富与演进。未来,结合更多人工智能与机器学习技术,对用户行为的理解与时间利用率的度量将更加精准,为产品优化带来更深层的数据支撑。通过独立设计算法,结合现有事件采样与会话识别策略,团队不仅解决了当时投资者关注的关键问题,更推动产品智能化监测水平迈上新台阶,增强了用户洞察能力和市场竞争力。