随着数字时代的飞速发展,社交媒体已成为人们生活中不可或缺的一部分。尤其是针对儿童的社交媒体平台,近年来得到了爆炸式的增长。无论是短视频、直播还是社交游戏,这些平台都在吸引着大量儿童用户。然而,表面上的便利和娱乐背后,却隐藏着一个不容忽视的问题——这些平台的运作更多的是被利润驱动,而非真正以儿童的安全为核心。 儿童作为一个特殊且脆弱的群体,其身心发展需求极为重要。儿童社交媒体声称为孩子们打造了一个安全且有益的互动环境,但现实情况却远非如此。

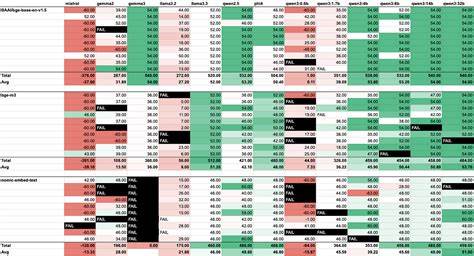

专家和研究机构纷纷提出警告,指出这些平台的算法设计及商业策略往往会引导儿童接触到不适宜甚至有害的内容。 以YouTube为例,2024年发布的一份报告揭露其推荐算法存在严重问题。针对13岁女孩,推荐系统容易将其引导进入连续观看有潜在负面影响的视频,使儿童陷入所谓的“内容兔子洞”,这是一个导致用户不断被诱导观看极端或不健康内容的现象。这种内容推送机制并非偶然,而是为了延长用户停留时间,提高平台的广告收益,从而带来更多利润。 另一方面,社交媒体平台设计大量游戏化元素和用户互动激励机制,促使儿童对平台产生依赖。点赞、分享、关注等指标变成儿童自我价值评价的重要依据,过度关注虚拟世界中的认可感,可能导致青少年的心理健康问题,如焦虑、抑郁和自尊心下降。

然而,这些问题的根源在于平台的商业模式。社交媒体公司将用户的注意力视为最宝贵的商品,通过收集大量用户数据,精准推送广告,获得可观的利润。在这个过程中,安全措施常常被弱化或在利益面前让步。许多儿童在日常使用中暴露于网络欺凌、不实信息、隐私泄露甚至是不良内容之中,这些都与平台不够重视安全和监管不力息息相关。 世界各地的家长、教育者以及社会团体对这种趋势表示担忧,并呼吁加强对儿童社交媒体的监管。欧盟在2023年实施了更加严格的数字服务法案,要求平台必须优化内容推荐系统,保护未成年人免受有害内容影响。

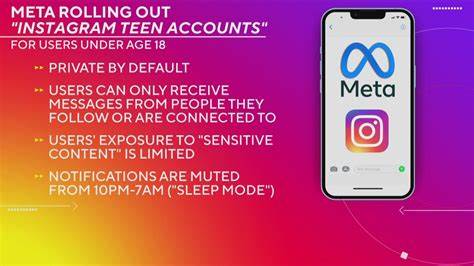

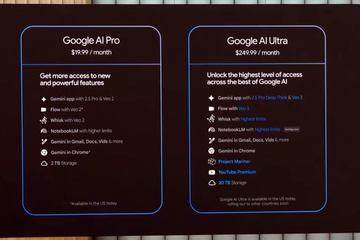

同时,立法者也在推动平台对未成年用户信息进行更加严格的保护,并限制过度收集。 尽管政策层面努力增加,实际执行仍面临不少挑战。首先,技术层面的复杂性导致恶劣内容难以完全屏蔽,尤其是人工智能生成内容日益增多;其次,跨国运营的平台监管权属复杂,监管机构难以协调一致;再者,部分家长对数字产品安全知识的缺乏,也使得儿童使用社交媒体时缺少有效的指导和保护。 因此,打造一个兼顾盈利与安全的儿童社交媒体环境,迫切需要多方共同努力。平台应加大对内容审核和算法透明度的投入,主动限制可能导致儿童沉迷和精神伤害的功能设计,并提供更多心理健康支持工具。政府应加强立法和监管力度,确保平台承担起应尽的社会责任。

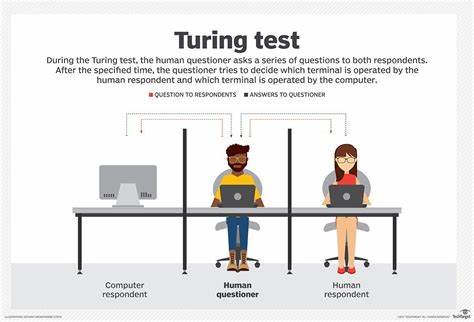

家庭和学校则需增强数字素养教育,帮助儿童建立正确的媒介使用观念和自我保护能力。 随着人工智能和虚拟现实技术的不断进步,儿童接触新型数字产品的可能性快速增加,未来儿童社交媒体的形式和影响将更加复杂多样。面对这样一个充满机遇与挑战的时代,唯有坚持以儿童安全为核心,平衡经济利益,才能真正实现健康、可持续的数字生态。 儿童是社会未来的希望,其成长环境应当得到全社会的共同守护。社交媒体作为新兴的社交渠道,不能仅仅成为增收的工具,而应成为促进儿童健康成长、促进正向价值传播的平台。在利益与安全之间,选择谁,这不仅是企业的道德责任,更是整个社会必须面对和解决的课题。

。