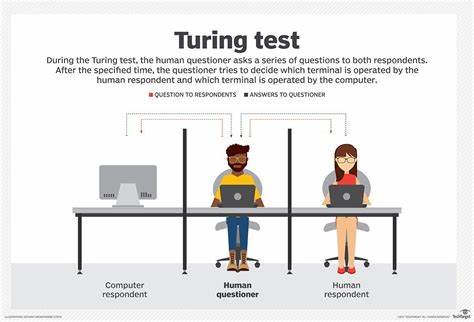

随着人工智能技术的迅猛发展,关于人工智能是否能够像人类一样“思考”和“交流”的问题再度成为科技界和公众热议的话题。图灵测试作为判断机器智能的一种经典方式,至今仍被广泛讨论和引用。然而,最近一则在科技社区Hacker News上的提问引发了新一轮关于图灵测试适用性的思考:当今的人工智能是否会因为它们过于完美的记忆力而无法通过图灵测试? 图灵测试的核心理念起源于20世纪中期,艾伦·图灵提出通过模仿游戏来试图验证机器是否具有智能。测试的关键在于人与机器通过对话进行交流,如果评判者无法区分哪个是人,哪个是机器,那么机器就通过了测试。图灵设计此测试的初衷是解决“智能”本身难以定义的问题,借助行为表现代替抽象的智能本质判定。 然而,人工智能领域的发展远超图灵当时的预期,特别是在自然语言处理和深度学习技术的引入,使得现代AI具备强大的信息记忆和快速检索能力。

人工智能能够记住对话中的每一个细节,甚至能够无误地引用之前的对话内容,这与人类的记忆特点存在明显差异。人类的记忆往往带有选择性和模糊性,常常会忘记细节或产生错误回忆。而AI的精准记忆反而可能成为它们在人机交互中“暴露身份”的关键因素。 许多用户如果与人工智能进行长时间对话,往往会发现AI能够轻易重现之前的对话内容,甚至提供极为详细的信息回放,这种能力在日常人类交流中是极为罕见的。由此引发的担忧是,如果图灵测试的评判者发现对话对象的记忆力“过于完美”,这反而会提示他们面对的是机器,而非人类,从而导致AI无法顺利通过测试。 这一观点的支持者认为,真正的人类交流中,忘记、误记或者信息随时间遗忘都非常普遍。

人类情感和认知的复杂性体现在语言表达的模糊与不确定性上,而精确无误的记忆反而显得不自然、不具有人的特质。因此,未来人工智能如果仍然维持现有的“无差错”记忆力,就很难通过模拟人类来进行图灵测试,除非它们能够刻意表现出遗忘或记忆错误,这对设计AI提出了更高的挑战。 相反,反对这一观点的人士则认为,图灵测试的设计本身并非完美,其局限性在于过分依赖与人类相似的行为表现,忽视了智能的多样性和发展潜力。人工智能展现出超越人类的记忆和数据处理能力,应当被视为另一种智能形态,而非仅仅满足“是否能像人类一样误记和遗忘”的狭隘标准。他们呼吁,应该重新审视智能的定义和评判方式,将其拓展到适应现代科技发展的框架下。 此外,有专家指出,图灵在其原始论文中也提到,智能这个概念本身难以准确定义,并设想未来50年内人类可能会发展出更深刻的理解。

但是,随着时间推移,现有测试的局限也愈加凸显。人工智能的发展路径不仅仅是模仿人类,而是在特定任务和领域拥有专业优化的能力,包括极高效的记忆力和计算能力。因此,用传统图灵测试来衡量现代AI可能并不完全公平和准确。 从更广泛的视角来看,人工智能的记忆能力实际上为人类带来了显著的助益。例如,AI可应用于医疗诊断、法律咨询、金融决策等领域,凭借其强大的数据存储和调取能力,实现人类无法达到的信息处理效率和准确度。这种能力如果在图灵测试中被视为“缺陷”,显然忽略了智能的多面性和实用价值。

在未来,或许图灵测试会被更为多样化和科学化的评估方式所替代,融合认知科学、心理学和计算机技术的新指标将更好地衡量人工智能的综合表现。同时,人工智能也可能被设计成在语境中模拟人类的记忆失误,以更加自然的对话形式来突破图灵测试的瓶颈。 总体来看,当代人工智能因其卓越的记忆能力可能在传统图灵测试中难以“伪装”成人类,这反映了人工智能与人类认知间根本性的不同。而这一差异正是推动人们重新思考智能定义和人机互动方式的重要契机。未来人工智能的智能评测需要更丰富和多维度的考量,结合记忆力、创造力、情感理解等多个维度,才能更科学地反映人工智能的发展水平和应用价值。随着人工智能技术的不断进步,如何权衡其精准记忆优势与人类沟通的自然特征,将成为设计更智能、更人性化机器人的关键所在,也为人工智能未来演进指明了方向。

。