随着人工智能技术的飞速发展,编码和学习方式也在迅速转变。越来越多的学生依赖于高效的AI工具来辅助学习和创造,这种工具通过简化和自动化编码过程让人们能够迅速完成复杂的系统开发。然而,这种高效背后隐藏着学习体验的某些缺失,尤其是在社交互动与探究式学习中的缺失显得尤为突出。近年来,MIT媒体实验室的艺术教育家凯特琳·莫里斯提出了“社交探索”的概念,强调通过共享实验和协同解决问题,能够培养学习者的好奇心、自信心和解决问题的能力,而这正是当前个性化AI辅导所忽略的宝贵学习财富。 凯特琳的成长经历揭示了传统孤立式编码学习的局限性。初次接触编程时,她经历了孤独与挫败——面对抽象的计算机科学概念,长时间独自钻研仍无所适从,甚至在寝室里流下无助的泪水。

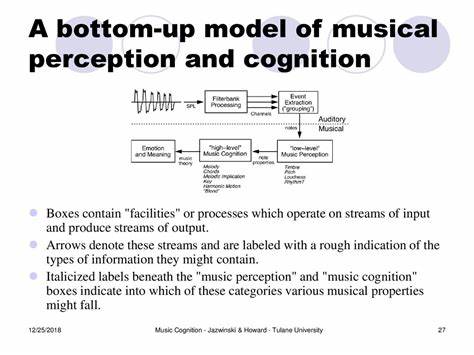

她的转折点是接触到了Processing这一强调即刻视觉反馈的编程环境,使得代码与效果之间的联系变得直观且具象。更重要的是,她参与了一个开放的社区,能够自由地浏览、修改并分享别人创作的作品。这种“社交探索”体验不仅增强了她的技能,更重要的是激发了对编码本身的兴趣和探索欲,培养了面对失败不退缩的勇气和协作共享的习惯。 社交探索的核心在于探究和实验的共享。不同于“氛围编码”(vibe-coding)这种以快速获取结果为中心的AI辅助编码方式,社交探索鼓励学习者在过程中发现问题、提出疑问、相互挑战与支持。举例来说,传统的Processing编程方式可能是写下一行代码绘制圆形,然后运行程序,观察其效果,再通过调节参数、添加变量、修改逻辑来尝试实现动态效果,这个反复试错的过程是理解原理和建立心智模型的关键。

但是在氛围编码模式下,用户只需给出简短的指令,AI迅速生成一段可以运行的代码,虽然效率很高,却缺乏主体对过程的参与感,难以真正理解代码背后的机制,更缺少了锻炼应对未知和错误的能力。 更重要的是,目前大多数AI编码工具都是以单人操作为主。这种孤立的学习环境缺少了人与人之间的激励、交流和知识碰撞。凯特琳观察到,在实际教学实践中,学生在小组合作和项目式学习中能够获得更强的学习韧性和动机。当学生修改代码取得突破时,周围的同伴会自发围观、提问、分享感受,这形成了积极的学习氛围。甚至在相互质疑和争论之间,学生们学会用清晰的语言表达观点,锻炼了解决问题和情绪调节的能力。

这种基于协作的“社会好奇心”不仅提高了解决具体技术问题的能力,更培养了跨学科、终身学习所需的关键素养。 心理安全是社交探索能够成功的基础。如果学生在尝试新方法或表达尚未成熟的想法时遭遇嘲笑或批评,他们可能会失去探索的动力。凯特琳提到自己作为教育者,有时主动抛开自尊,分享自己的错误尝试,以营造无惧失败的学习环境。这种安全感让学生更敢于冒险和创新,构建了强大的学习共同体。学生们也学会通过互相提问,转化模糊的想法为具体的目标,这种“表达即理解”的过程深化了认知。

此外,团队合作天然分担认知负担。当一人陷入困境时,其他成员可以接手继续推动项目进展,这种“认知接力”帮助团队保持长时间的专注和创造力。合作中发生的争论与挑战不是障碍,而是推动深层理解的催化剂。学生们在集体中逐渐掌握了如何面对不确定、如何有效求助,从而将学习的困惑转化为共同成长的机会。 研究还发现,“好奇心传染”的现象在双人编程和协作学习中普遍存在。一个人表现出疑问或挑战时,伙伴的好奇心也被点燃,两人共同深入探讨问题,激发出更加强烈的探索欲。

这样的互动催化了不仅是技术层面的收获,更包括解决问题的社交技能、情绪管理以及表达能力的提升。这些品质在快速变化的数字世界中尤为重要,远超过单纯技术能力的价值。 面对如此明显的教学价值,如何让AI不仅仅成为一个高效的工具,而成为促进社会探索的平台呢?凯特琳提出了若干设计思路。首先要让学习者能够看到彼此的思考过程和尝试,而不仅仅是代码的最终版本。通过记录和共享探索的“瞬间”,学习者可以互相启发,发现彼此的思路和盲点。 同时,平台应鼓励学生间提出问题,而不是只依赖AI回答,这样学生既有机会扮演“教师”的角色,也能体验“学生”的身份,促进知识的双向流动。

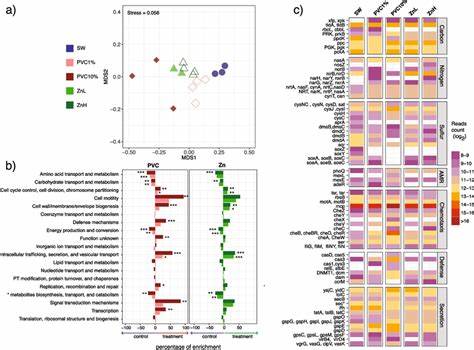

设想如果编程工具内置共享工作空间,用户可以虚拟“探头”观看同伴的实时操作和思考,就如同传统线下实验室的肩并肩学习一样,将极大提升学习的社交性和参与感。 凯特琳本人正在开发一款名为MoSaIC的评估工具,结合AI分析与专家评估,捕捉学习中复杂的社会互动模式,如提问、质疑、想法发展、面对不确定的态度等。通过数据挖掘和模式识别,MoSaIC旨在揭示哪些社交机制最能激发兴趣和促进持续学习,进而设计更有效的AI增强学习环境。 正如凯特琳所言,未来最具创造力的技术构建者,将不仅仅是能精准引导AI输出的人,而是能够在团队中协同工作,敢于直面未知,激励他人共同探索的人。快速高效生成的AI代码虽然极大地降低了入门门槛,但若忽视了社会互动和探索过程,就会丧失培养长远学习韧性和创新能力的土壤。真正的学习和创新,是在群体与共的探索中自然发生的。

因此,在教育和技术发展的交汇点,设计者们必须审慎思考如何将AI技术与丰富的社会学习结合,保护并放大人类独有的协作好奇心。借助AI的力量推动“慢学习”,提升学习的深度和广度,创造真正有意义的教育体验,是当下最紧迫且充满希望的挑战。通过让技术服务于人类的社会本质,我们不仅能够培养出更强大的终身学习者,也能推动科技与文化的共同进步。未来的学习之路,不应是孤独的对话式机器交互,而应是人与人之间、生物与技术之间,充满活力和温度的共创旅程。