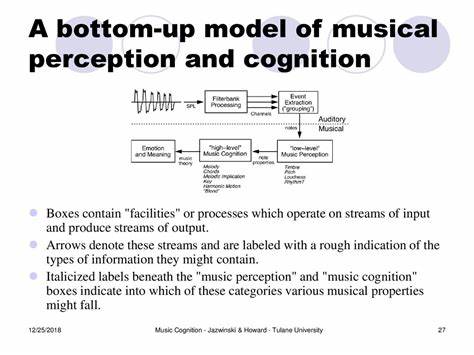

音乐作为一种普遍而深刻的艺术形式,在虚构作品中扮演着极其重要的角色。无论是在电影、电视剧、音乐剧还是广告中,音乐不仅仅是背景装饰,更是推动情节、塑造角色、营造氛围的重要手段。尤其是在虚构故事中,音乐的感知与使用存在独特的层次和复杂性,本文将聚焦于“戴界音乐”(Diegetic Music)的概念,探讨其对叙事和观众体验的深远影响。 戴界音乐是指故事内部角色实际能够听到的音乐,区别于仅供观众聆听、用以渲染情绪的非戴界音乐。简单来说,如果故事中的人物能与某段音乐互动或产生反应,那么这段音乐就是戴界音乐,否则则属于非戴界音乐。这个区别虽然起初看似简单,却在影视创作中带来了许多微妙而丰富的叙事可能性。

在传统电影配乐中,非戴界音乐常用于引导观众的情绪,比如紧张的悬疑配乐暗示危险,欢快的旋律传递愉悦。然而戴界音乐则打破了这层“隐形的第四面墙”,不仅推动故事发展,更让观众感受到角色的真实世界与内心体验。例如,一位角色打开收音机听到的歌曲、一场舞会上的现场演奏,都属于戴界音乐范畴。 尤其值得注意的是,音乐剧中的戴界音乐边界往往模糊。以经典作品《音乐之声》为例,其中歌曲如“Edelweiss”和“Do-Re-Mi”既是角色们在剧中表演的实际音乐,属于戴界音乐,但像“How Do You Solve a Problem Like Maria?”这样表现人物思想的唱段则较多属于非戴界音乐。这种在叙事中让角色既意识到音乐的存在又直接参与其中的混合使得故事层次更加复杂,也增强了观众的情感共鸣。

近年来,像《星际迷航:奇异新世界》(Strange New Worlds)等电视剧尝试了全剧戴界音乐的实验,剧中角色完全知道自己正在唱歌,即使带有尴尬或拒绝的情绪。这种设定不仅给观众带来了新颖的视听体验,也反映出角色之间文化和认知的差异,诸如刻画独特的克林贡人文化,使得故事更为立体和真实。 戴界音乐的魅力还体现在它对观众“第四面墙”的潜在破坏上。这种“墙”原指表演与观众之间的界限,而戴界音乐有时会模糊或直接打破这个界限,使得观众既是旁观者,又仿佛成为故事世界的一部分。美国剧集《波士顿法律》中,角色杰瑞·埃斯彭森唱出剧集主题曲即是一个典型案例,演员自我意识与角色身份的巧妙交织给观众增添了额外的互动乐趣。 广告中戴界音乐的应用也日益增多。

曾有治疗类药品的广告利用戴界音乐,观众最初会认为音乐仅是背景,但细节中人物调节音量、玩键盘或敲击铃鼓等动作让音乐变得“具象”,强化了观众的沉浸感和记忆点。这种手法不仅提升了广告的感染力,也让受众在潜意识中感受到音乐与现实生活的无缝连接。 戴界音乐在虚构叙事中的作用不仅限于艺术表达,还蕴含了文化意义。它反映了角色的身份认同、文化背景和内心世界,成为传递情绪和信息的重要媒介。音乐片段中角色对音乐的反应、互动,甚至拒斥,都透露出深刻的人物心理和故事发展。 同时,戴界音乐也展示了技术与艺术交织的复杂性。

在拍摄过程中,导演、作曲家和演员需要精准协调,使得音乐既自然融入场景,又精确表达剧情意图。此外,音乐的录制、音效的设计和后期制作同样关键,只有让音乐听起来像是“发生在剧中世界”,才能成功实现戴界音乐的效果。 从观众的角度来看,戴界音乐丰富了视觉作品的层次感和沉浸感。当音乐被标记为戴界,观众会调整自己的观看方式,更加关注角色的感受和互动,而不仅仅是故事情节本身。这种沉浸式体验提升了影视作品的艺术价值,也促进了观众与剧情的情感链接。 值得一提的是,戴界音乐的运用也时常带有实验性质,通过打破传统的叙事模式,挑战观众的感知习惯。

例如一些作品用戴界音乐来制造叙事中的反讽、幽默或惊悚效果,深化情节的复杂度和观赏趣味。这种灵活多变的手法尤其受到现代观众的欢迎。 音乐在虚构故事中的感知与表达,不仅仅是一种艺术技巧,更是叙事构建和文化传递的桥梁。戴界音乐让角色的世界更加真实,观众的体验更加丰富,也推动影视创作不断探索声音和叙事的更多可能。 总的来说,虚构作品中的音乐感知以戴界音乐为核心,完美连接了角色与观众、故事与现实、叙事与情感。它丰富了故事讲述的形式,使艺术创作更加多元,也为观众打开了理解和感受故事的新通道。

在未来,随着技术和叙事手法的不断进步,虚构世界中的音乐将继续成为打动人心、激发共鸣的重要元素,带来更多令人惊喜的体验。