随着塑料制品的广泛使用和废弃量的迅速增加,塑料污染已成为全球性环境问题。再生塑料作为缓解塑料资源危机和环境压力的有效途径,得到了广泛推广和应用。然而,越来越多的研究表明,再生塑料在使用过程中可能释放出多种化学物质,这些浸出液(leachates)可能对生态系统和人体健康构成潜在风险。黑色再生聚乙烯(PE)塑料因其特殊的制作工艺和添加剂成分,其浸出液的生物效应值得深入探讨,尤其是对细胞遗传物质表达的影响。mRNA表达作为基因调控和细胞功能的关键指标,能反映细胞对外界刺激的响应状态。本文将围绕黑色再生聚乙烯塑料浸出液对mRNA表达的影响展开详细解析。

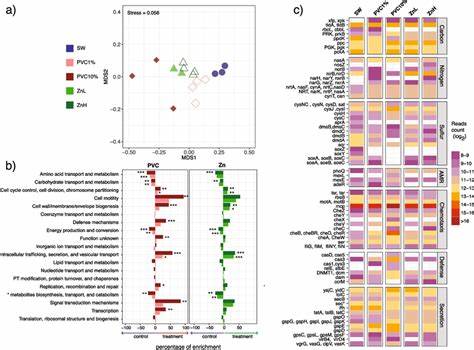

聚乙烯是一种广泛应用的热塑性塑料,因其良好的耐化学性和易加工性,通常被用于包装材料和日用品制造。随着塑料循环利用技术的发展,再生聚乙烯塑料的推广应用日益普及,尤其在黑色塑料制品中以炭黑作为添加剂,提升其耐光和机械性能。虽然再生塑料的环保价值显著,但其各类添加剂及降解产物可能在使用和环境条件变化时释放出来。这些浸出物往往包含着有机溶剂残留、低分子量有机物以及重金属离子等成分。 近年来,环境科学与分子生物学的结合使得研究重点从传统的化学污染物检测逐渐转向生物效应评估。mRNA表达作为细胞对外界化学物质暴露的重要生物标志,通过实时定量PCR、RNA测序等技术,科学家能够系统性地评估塑料浸出液对基因调控网络的影响。

实验数据显示,黑色再生聚乙烯塑料浸出液中的某些化学成分能够引起特定基因的上调或下调,涉及细胞应激反应、代谢调节、炎症反应以及细胞凋亡通路。 在细胞应激反应方面,暴露于黑色再生聚乙烯塑料浸出液的细胞表现出氧化应激相关基因表达的明显变化。氧化应激作为细胞对有害环境因子的防御机制,一般伴随着抗氧化酶基因如超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)的表达调节。多项研究证实,塑料浸出液中的微量有机物和重金属离子能够触发氧化损伤,激活细胞内红氧化还原平衡调节路径。 此外,炎症反应相关基因的表达也受到黑色再生聚乙烯浸出液的影响。相关基因如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)等在暴露后表达上升,提示细胞处于炎症激活状态。

持续的炎症反应不仅影响细胞的正常功能,还可能导致组织损伤和疾病的发生,尤其引发免疫系统的紊乱。 细胞代谢过程中的关键酶类基因同样受到影响。某些与脂质代谢和能量代谢相关的基因表达出现异常,表明塑料浸出液可能干扰细胞正常代谢,进而影响细胞生长和分化。这种代谢障碍如果发生在生物体内,可能产生连锁反应,危及整体健康。 从细胞凋亡角度分析,浸出液促进部分促凋亡基因如Bax的表达,同时抑制抗凋亡基因Bcl-2,导致细胞凋亡率升高。这种细胞水平的毒性效应加深了对塑料浸出液有害性机制的理解,支持了其潜在的生物毒性风险。

值得注意的是,黑色再生聚乙烯塑料的成分复杂,不同回收来源和生产工艺导致浸出液成分多样化。这种复杂性带来了研究的难度,也强调了对不同批次浸出液进行充分化学组分分析和生物效应评价的重要性。只有明确哪些特定物质导致mRNA表达异常,才能从根本上降低环境和健康风险。 当前,科学界呼吁加强对塑料循环利用过程中浸出液的严格监管和风险评估。相关技术手段如高通量mRNA测序、质谱分析等为解析塑料浸出液的微观作用机制提供有力支持。结合多学科交叉研究,有望揭示塑料微污染在分子水平对生物体的长远影响。

环境保护组织和政策制定者亦应关注再生塑料的安全使用,推动绿色添加剂的研发和应用,减少有害成分的释放风险。同时,公众应增强塑料环保利用意识,合理分类投放废旧塑料,避免劣质塑料再次进入消费链导致二次污染。 未来的研究应着重于以下几个方向:系统阐明黑色再生聚乙烯塑料浸出液中的关键毒性成分及其浓度阈值,探索其对不同生物模型细胞mRNA表达谱造成的影响差异,解析分子信号通路的变化规律,评估长期低剂量暴露的慢性生物效应,并推动相关环境与健康风险的政策制定和管理体系完善。 综上所述,黑色再生聚乙烯塑料浸出液对mRNA表达的影响为我们认识塑料污染带来的分子生物学风险提供了重要窗口。通过科学方法深入揭示其潜在生物毒性机制,能够推动塑料循环利用产业的健康可持续发展,实现环境保护与资源利用的双重目标。在全球塑料污染问题日益严峻的背景下,加强相关领域的研究和监管显得尤为关键,促进绿色循环经济发展和生态环境的长期稳定,有利于人类社会的健康和未来。

。