随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型(LLM)正逐步渗透到科学研究的各个领域。尤其在化学科学领域,这些模型展示了令人惊叹的能力,使得人们开始重新思考化学知识的获取方式和科学研究的未来走向。本文重点分析了大型语言模型在化学知识掌握与推理能力方面的表现,并将其与传统化学专家的专业水平进行深入比较。通过审视最新的研究成果,可以更好地理解这些智能系统的优势、不足及其潜在的应用变革。大型语言模型是一类基于深度学习技术构建的人工智能系统,它们通过海量文本数据的训练学习语言表达规律,从而能够完成文本生成、理解和推理等复杂任务。近年来,随着计算能力的提升和训练数据的扩展,LLM表现出超越传统人工智能系统的广泛适应性和推理能力。

这使得它们在医疗、法律、教育等专业领域也逐渐展露头角。化学作为一门高度专业化且信息密集的自然科学,其知识大多以学术文献、实验报告和教材等文本形式存储。LLM凭借其强大的文本处理能力,天然具备从海量化学文献中提取知识的优势。通过系统化评估平台“ChemBench”,最新研究表明,部分尖端LLM在回答涉及本科及研究生化学课程的各类问题上,平均表现甚至超过了受测的专业化学家。这一发现颠覆了传统观念,显示出人工智能在专业学科领域可能带来的突破性影响。然而,尽管LLM在总体表现上优于多数人类专家,其具体能力呈现出显著的波动。

许多模型在基础知识类问题中表现不佳,尤其在涉及深入理解和多步骤推理的题目上,表现依然有限。这部分原因可归结为模型的“记忆”与“理解”之间的区别:现有模型更多依赖已见过的文本数据,缺乏真正的化学知识结构和逻辑推理能力。更为复杂的是,LLM在提供答案时往往伴随着过度自信的问题,即使在错误答案上也倾向于表现出高置信度。这一现象在安全相关的化学问题上尤为严重,可能导致用户误信错误信息,带来潜在风险。相比之下,专业化学家具备对信息来源和实验数据进行批判性思考的能力,能够更加谨慎地处理不确定信息。对比不同细分领域的表现,LLM在普通化学和技术化学问题上具有较强的解答能力,但在分析化学、化学安全与毒理学等专业细分领域的表现较差。

这样的趋势表明,当前训练数据和模型结构尚未充分覆盖多样化的专业知识,尤其缺乏对实验观察、化学结构对称性等复杂推理能力的捕捉。例如,在核磁共振谱图信号数量的预测题中,顶尖的LLM正确率仅约为22%,明显低于专业化学家的水平。这部分困难源于模型只能处理化学结构的线性表示(如SMILES字符串),缺少对三维空间结构和分子对称性的深入理解。当前化学LLM在判断化学偏好和人类化学直觉方面的能力亦极其有限。尽管在药物早期筛选中,化学家能够基于复杂综合因素判断分子优劣,LLM却难以准确模拟这一主观偏好。其表现多接近随机猜测,显示出当前模型在涉及主观评价和经验判断的任务上仍存在巨大差距。

此外,模型规模的扩大与性能提升存在一定的正相关,这意味着未来随着参数数量和训练数据规模的进一步增长,LLM的化学能力可能持续增强。但模型的盲点和固有局限表明,单纯依靠规模扩张无法完全解决推理深度和知识准确性的问题。为弥补这一缺陷,研究者们尝试将LLM与外部专业数据库相结合,如PubChem和Gestis,以实现知识检索增强,从而提升模型在专业化学知识问答中的准确性。尽管这样的方法带来明显改进,但仍难以替代人类专家的系统化理解和批判性分析。此外,对化学考试和教材题目的应答能力虽然较强,但这种表现并不代表模型具备真正的推理能力或创新潜力。许多模型依然依赖于训练语料的直接记忆,面对更开放、复杂的实际问题时,性能明显下滑。

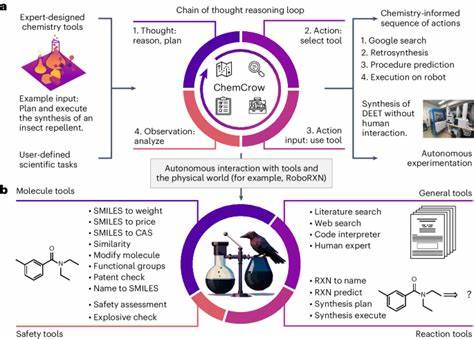

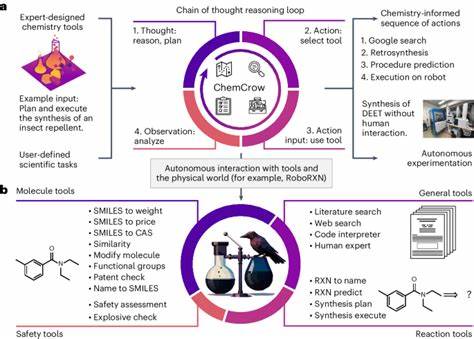

这一发现促使教育界反思化学教学与考核方式,强调培养学生批判性思维和综合推理能力的必要性,而非仅仅依赖于死记硬背的知识点和标准答案。智能化的化学辅助手段正在不断涌现。具备语言输入、知识检索和工具调用能力的代理(agent)系统突破了传统LLM的单一文本生成限制,能够辅助设计实验、分析数据并预测反应结果。这些系统的出现或将推动化学研究流程的智能化转型,实现更加高效、自动化甚至自主化的实验操作。尽管如此,基于当前研究显示,模型仍需克服对复杂任务的理解不足、错误信息的自信生成以及安全隐患等关键问题。特别是在化学安全领域,模型的表现尚不能令人满意,需要针对性地加强专业化训练和风险控制机制。

为规范和促进这一领域的进步,ChemBench框架的开发为评估LLM化学能力提供了重要工具。它涵盖了涵盖知识、推理、计算和直觉多种技能和难度层次的超过2700道题目,支持多模式输入(包括化学式、反应方程式等标注格式),适用于评估不同类型的模型及其工具增强系统。对比数据显示,目前部分开放源代码模型也可以在化学问答任务中达到甚至接近商业闭源产品的水平,推动了AI化学研究的开放与普及。总结来看,大型语言模型在化学知识领域取得了令人瞩目的成绩,甚至在特定任务中超越了人类专家。然而,模型的推理能力仍有明显不足,尤其是低估了科学研究中独创性和批判性思维的核心地位。未来的发展方向应集中于融合结构化专业知识库、强化多模态理解能力及提高置信度校准,确保模型输出的科学性和安全性。

同时,教育体系亦需与时俱进,强调培养学生综合分析和创新能力。在人工智能助力化学研究的广阔前景中,人机协同将成为关键。通过合理利用模型强大的文本处理和信息整合能力,结合人类专家的科学判断和创造力,化学科学的研究效率和深度都将得到质的飞跃。通过持续改进评估框架和技术手段,未来或将迎来真正意义上的智能化化学助手,引领科学探索进入一个新纪元。