随着全球人口老龄化的加剧,老年痴呆症的发病率逐年攀升,成为公共健康领域亟需解决的重要问题。近年来,基因遗传因素在痴呆症发病机制中的作用日益受到重视。血色病(Haemochromatosis)作为一种铁代谢紊乱相关疾病,其核心基因HFE的变异据称可能与认知功能退化和痴呆发病存在关联。近期一项基于大型健康老年人队列的前瞻性研究揭示了血色病基因型与痴呆发病风险之间复杂的关系,特别强调了男性与女性之间的显著性别差异,为深入理解铁代谢与神经退行性疾病提供了新视角。血色病是一种遗传性疾病,主要表现为体内铁元素积累过多,长期铁负荷异常会对多个器官系统造成损伤,包括肝脏、心脏及神经系统。HFE基因中最常见的两个变异点p.Cys282Tyr(C282Y)和p.His63Asp(H63D)在欧洲血统人群中普遍存在,被认为是血色病发生及表现的主要遗传基础。

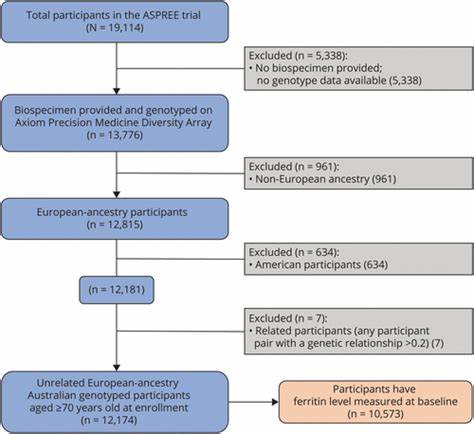

该研究始于ASPREE(抗血小板治疗减少老年人事件试验)项目,该项目涵盖了超过一万两千名70岁及以上的欧洲裔健康老年人,排除了既有心血管疾病、认知障碍等既往病史的个体,确保了人群的健康基线状态。研究团队采用微阵列技术对参与者进行HFE基因的C282Y及H63D变异筛查,并测量基线血清铁蛋白水平,以监测体内铁储存状态。随后,经过长达6.4年的随访期,独立的评审委员会对痴呆发病进行了科学判定和确认。数据分析采用了Cox比例风险模型,调整多种混杂因素,系统评估基因型、铁蛋白水平与痴呆发病的潜在联系。研究结果显示,携带C282Y变异的男性中,尤其是纯合子和复合杂合子,基线血清铁蛋白水平显著高于野生型男性。这一趋势在女性中也有所体现,尤其是H63D纯合子及复合杂合子同样表现出更高的铁蛋白浓度。

然而,血清铁蛋白水平与痴呆风险的直接关联并未达到统计学意义,提示铁蛋白作为单一生物标志物在痴呆预测中的局限性。最引人关注的是,携带H63D纯合基因型的男性,其痴呆发病风险比无相关基因变异者高出约2.4倍。这一关联在女性中并未发现,表明遗传因素与痴呆风险间的联系存在明显的性别依赖性。铁元素在生物体内的稳态对维持神经功能至关重要,但铁过载可能通过促进氧化应激、炎症反应及细胞死亡 pathways 加剧神经元损伤。HFE基因变异可能通过扰乱铁转运和利用,改变脑内铁堆积模式,进而影响认知功能衰退过程。此外,性激素和铁代谢的相互作用可能解释了为何男性受基因影响更为明显。

雌激素被证实在调节脑内铁水平方面具有保护作用,女性在绝经前的铁代谢更为稳定,或减缓了铁相关神经损伤的发展。研究结果强调了个体化医疗的重要性,针对具有特定基因型的高风险老年男性,可以开展早期干预和监测,防止或延缓痴呆症的发生。铁螯合疗法或调整饮食中铁摄入量,可能成为未来治疗研究的重点方向。同时,该研究也呼吁加深对铁代谢与神经退行性疾病关系的基础机制研究,尤其是生物标志物的开发和多维度风险评估工具的构建。需要指出的是,虽然血清铁蛋白未能直接预测痴呆风险,但它作为铁负荷的指标,结合基因型信息,依然是解析疾病风险的重要组成部分。另一方面,铁在脑内的动态变化以及血脑屏障的健康状况等因素,也可能影响铁的神经毒性作用,未来研究可考虑多层面生物信息融合的分析方法。

当前,公共健康和临床领域仍需关注人口老龄化带来的认知障碍负担。遗传学研究如本项前瞻性大规模队列分析,不仅扩大了对遗传风险因素的认识,更为制定科学有效的预防策略提供了数据支撑。社会层面则需提倡健康老龄化理念,鼓励中老年群体开展基因筛查与健康管理,尤其是高风险人群的定期认知评估与饮食指导。总结而言,血色病相关的HFE基因变异,尤其是p.His63Asp的纯合基因型,在男性老年群体中与痴呆发病风险显著相关,反映了遗传因素在神经退行性疾病中的关键作用。该发现深化了铁代谢对认知衰退影响的认识,同时揭示了性别差异的重要性。未来研究应继续探索基于分子遗传学的个体化预防和治疗路径,以应对全球范围内不断上升的老年认知障碍挑战。

。