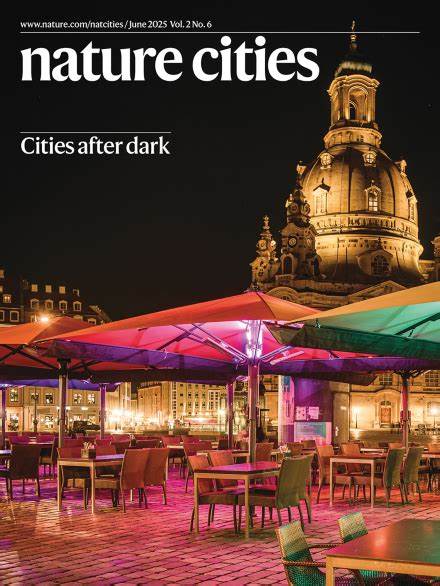

随着城市化进程的加速,夜晚的城市灯光成为了现代都市生活不可或缺的一部分。然而,城市灯光的不当使用也带来了严峻的光污染问题,影响生态环境、野生动物及人类健康。传统卫星观测虽然能提供城市夜间灯光的整体图景,但却难以揭示具体的灯光类型及其产生的环境效应。为了解决这一难题,公民科学项目“纳赫特利希特”(Nachtlichter)的开展为我们揭示了城市灯光的真实面貌,带来了全新的视角和见解。 该公民科学项目借助移动应用让志愿者们按照预定路线计数并分类城市中的光源,涵盖了街灯、广告牌、私人窗户灯光及装饰性照明等多种类别。志愿者们的参与不仅极大地扩展了数据采集的覆盖范围,也赋予了观测数据以人类认知的深度,使得研究团队能够精准地将卫星影像中的光辐射数据转换为每平方公里的灯源数量。

这一转换尤为关键,因为它打破了卫星影像与地面实际灯光之间信息缺失的壁垒,强化了城市光污染成因的理解和管理可能。 研究结果显示,在德国的城市中心区域,广告和美学用途的灯光数量甚至超过了用于街道照明的灯光。这一发现颠覆了公众和政策制定者普遍认为街灯是主要光污染源的观念。事实上,家庭窗户、商业橱窗和各类标识灯在夜间同样发出大量光线,尤其是在晚上较早时间段。此外,研究估计德国境内午夜仍然有约七千八百万个光源处于点亮状态,这个数字远远超过官方街灯的总数,显示出极大的潜力用于节能减排和光污染缓解。 从环境保护的角度看,光污染不仅仅是夜空明亮度的升高,更对动物行为、生物多样性以及生态系统平衡产生了深远影响。

研究指出,夜间人工光照会吸引鸟类,导致迁徙路径受阻甚至致命事故的发生,同时也对植物的生长周期和生理状态产生负面影响。城市上空的“天空辉光”延伸至城市边缘以外,影响范围日益扩散,这些效应强调了全面理解和精准管控城市灯光的紧迫性。 公民科学项目的优势在于其结合了大众的积极参与和科学研究的严谨方法。通过统一的在线培训,确保了观察者之间的数据一致性,实现了高质量的采样数据。参与者们所记录的不仅包括灯光的数量,还包括光源的类型、亮度、颜色以及是否存在遮挡等信息,这些细节为解析光污染的具体成因提供了有力支持。 此外,研究还揭示了不同土地覆盖类型对灯光分布的影响。

在密集的城市区域,广告灯光和商业窗户光显著多于街灯,而在郊区和小镇,私人装饰性灯光则占据更大比例。街灯的遮挡情况表现出显著差异,大约一半的街灯拥有全遮挡设计,而建筑物侧面的灯光和泛光灯则更多为无遮挡状态。这种无遮挡的灯光更易导致光线向上散射,直接加剧夜空辉光问题。 时间因素对于灯光的亮起和熄灭同样关键。数据表明,随着深夜时段的推进,私人和商业光源普遍逐渐熄灭,而街灯则保持稳定照明。这种灯光的动态变化影响了卫星数据的解读和光污染的时空分布,同时也提醒政策制定者夜间不同时间的照明需求差异,应制定有针对性的节能减排措施。

公民科学所得成果为城市环境政策制定提供了宝贵数据支持。以往光污染治理主要聚焦于公共街灯,而忽略了私人及商业光源的巨大贡献。纳赫特利希特项目的结果表明,若仅着眼于街灯改造而忽视其他类型光源的管控,光污染治理效果将大打折扣。法国等国家开始实施广告灯光在深夜关闭的法规,体现了向综合性光管理转变的趋势,而这正是借鉴了对城市灯光构成的全面科学认识。 未来的发展方向包括将公民科学与高分辨率卫星观测、城市形态数据结合,以实现更加精准的光污染源头识别和治理效果评估。通过持续开展夜间灯光的长期监测,可以观察政策实施的效果和城市光环境的变化趋势,为全球光污染治理贡献经验和数据。

此外,推广公民科学不仅提高了公众对光污染问题的认识和参与度,也为打造更宜居的城市夜间环境搭建了桥梁。 总结来看,纳赫特利希特项目展示了公民科学在环境监测领域的巨大潜力,尤其是在解决复杂、跨学科的城市光污染问题方面。城市灯光不仅是光明的象征,更关乎生态平衡与人类健康。通过科学、系统的观测和公众的积极参与,未来城市夜晚将更加明亮而不刺眼,美丽而可持续。正是在这一过程中,公民科学成为连接科学与社会的关键纽带,点亮了理解和治理城市灯光的道路。