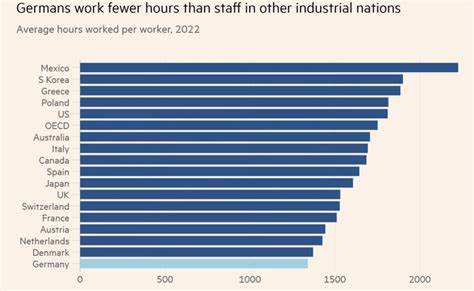

近年来,德国工人每周工作时间明显少于美国及其他许多国家,这一现象引起了全球范围内广泛关注。根据2024年OECD(经济合作与发展组织)及相关权威机构数据,德国工人的平均工作时长不仅展现了较高的工作效率,也体现出德国社会对劳工权益的高度重视。分析这一现象,能够揭示德国独特劳动文化和经济发展模式的深层次原因。 首先,德国较短的平均工作时间背后是其完善的劳动法律和社会保障体系。德国政府严格规定每周法定最大工作时间,通常为40小时以内,严格限制加班时间,确保工人有充分的休息与家庭生活时间。除此之外,德国拥有广泛的带薪休假、病假及育儿假政策,这些政策的有效实施极大地保障了工人的生活质量和身心健康。

如此一来,工人在工作与生活之间取得较好的平衡,从而提升了整体的工作满意度和生产效率。 德国企业文化强调工作效率而非延长工作时间。与一些国家普遍存在的加班文化不同,德国企业更加注重高效利用工作时间,倡导合理安排工作流程,防止无效劳动。员工在规定时间内集中精力完成任务,避免重复和低效的工作环节,这种模式在制造业、服务业及高科技领域均有体现。通过优化流程和技术支持,德国工人能够在较少的工作时间内保持高水平的产出,正是这一特质使德国经济赢得“欧洲经济火车头”的美誉。 此外,德国教育及职业培训体系对劳动效率的提升起到了关键推动作用。

德国实行“双元制”职业教育体系,将理论学习与企业实训紧密结合,使劳动力具备扎实的专业技能和灵活的应变能力。这种培养模式不仅提高了员工的岗位胜任度,也保障了企业生产的连续性和质量,从根本上减少了因为技能不足带来的低效劳动和长时间加班的需求。 社会价值观的影响同样不可忽视。德国社会普遍推崇工作与生活平衡,反对过度劳累带来的负面影响。家庭、休闲和个人发展被看作生活的重要组成部分,而非仅仅围绕工作展开。这种文化背景促使政策制定者和企业管理层更加重视员工的工作弹性和心理健康。

在这样的环境下,工人往往能够保持良好的精神状态,从而保持较高的生产效率,降低因疲劳导致的错误和事故。 德国政府和工会的紧密合作是保证合理工时的重要支柱。工会组织积极参与劳动政策的制定,维护员工权益,推动实施合理的工作时间安排。通过集体谈判和协商机制,工人和企业之间能够达成共识,平衡生产需求与员工福利。工会的存在强化了劳动者的声音,使政策更贴近基层实际情况,促进了劳动力市场的稳定与和谐。 相比之下,美国等国家的工人平均工作时长更长,部分原因源于不同的经济结构和劳动法规。

在美国,较少的法定工作时间限制和更灵活的加班安排,使得工人往往需要付出更多时间以满足生活开销和职业晋升需求。然而,长时间工作对应的压力和健康风险也日益显现,引发公众对工作-生活平衡的关注。德国经验为全球经济体提供了有价值的参考模型,展现了合理安排工作时间与提升劳动生产率的双赢局面。 德国的较短工时不仅带来员工生活质量的提升,也对国家经济发展具有积极影响。首先,减少过度劳累降低了职业病和工伤的发生率,减少因病缺勤和医疗成本。其次,工作效率的提升有助于提高德国制造业和服务业的国际竞争力,使企业能够更好地掌握生产节奏和创新步伐。

最后,良好的工作环境吸引了高素质人才,进一步推动技术进步和产业升级。 值得注意的是,虽然德国平均工时较短,但工资水平和生活成本相比其他国家并不低。这也表明德国劳动力市场的高生产力与高附加值产业结构密切相关。通过优化资本和劳动力配置,德国不仅实现了较少工时,还确保了较高的生活水平与经济总量,展现了可持续发展的范例。 在当前全球经济环境中,企业和政策制定者越来越重视劳动力的长期健康和积极性。德国缩短工时的经验启示我们,工作时间的合理控制及劳动权益保障不仅能够提高员工的幸福感,更能提升整体经济的效率和创新能力。

实现这种平衡的关键在于协调法律政策、企业文化、教育培训及社会价值观,形成支持并鼓励健康工作方式的共同体系。 未来,随着技术进步和自动化水平的提高,德国乃至全球的工作时间分配可能将更加灵活和多样。德国的经验显示,合理的工时安排不仅是经济发展的助推器,更是社会稳定和进步的重要保障。各国可以从德国的劳动政策和文化中汲取灵感,探索适合自身国情的工时改革方案,推动建设更加人性化、效率化的劳动环境。 总之,德国工人工作时长较短的现象是众多因素综合作用的结果,既有健全的法律制度保障,也有高效的企业运作机制和积极的社会文化支撑。透过这一窗口,我们不仅看到一个国家对劳动力权益的关怀,也体会到如何通过科学合理的时间管理提升国家整体竞争力和社会幸福水平的可能路径。

。