近年来,大型语言模型(LLMs)在人工智能领域引起了巨大的关注,尤其是在自然语言处理和生成任务上表现出的强大能力,引发了科学界的广泛兴趣。作为化学领域的一个重要分支,化学知识通常以文本形式储存在研究论文、教材和数据库中,融合着丰富的专业知识和推理逻辑。大型语言模型借助其庞大的数据训练和深度学习架构,展示了处理复杂化学语言和解答专业问题的潜力。本文将深入探讨大型语言模型与人类化学专家在化学知识和推理能力上的表现差异,分析其优势与不足,并讨论其对未来化学科研、教育及应用的启示。大型语言模型的兴起源于自然语言处理技术的突破。通过在海量文本数据中学习语言结构和语义关系,这类模型不仅能完成语言生成任务,还能在某些专业考试和领域知识测验中取得令人惊叹的成绩。

虽然大型语言模型没有经过专门的化学训练,但其在化学领域展现出的能力却远超预期。基于最新的研究,部分顶尖模型在回答化学相关问题时甚至超过了部分人类专家,展现出“超人”级的知识储备。然而,需要强调的是,这些模型的推理能力和实际应用中的安全性依然面临挑战。深入分析大型语言模型的化学能力,需要科学全面的评估体系。传统的化学领域测试多依赖多选题,难以全面反映真实科研中的复杂性和多样化思考。针对这一点,研究者开发了名为ChemBench的专门评测框架,涵盖了2700多个涵盖知识、计算、推理和直觉的高质量问题,覆盖从基础化学到分析、有机和无机等多个子领域。

该框架不仅验证了模型的准确性,更对其在不同主题和问题类型上的表现进行了细致的挖掘。从模型整体表现来看,某些领先的开放源代码和闭源大模型凭借其庞大的参数规模和丰富的训练数据,在ChemBench测验中表现突出,有些甚至显著超越了参与的化学专业人士。尤其是在涉及基础知识和特定计算任务上,模型表现非常优异。这表明,通过规模化和高效训练,模型能够记忆并应用大量化学理论和事实,达到甚至超过传统人类专家的水平。然而,值得注意的是,模型在处理需要深层次结构理解和复杂推理的问题时表现不佳。例如,分析化合物的核磁共振信号数目或分子对称性的推断,模型准确率较低,这与人类专家依赖于视觉化结构信息有本质区别。

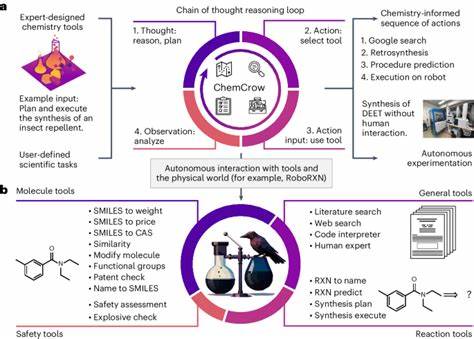

模型仅通过SMILES字符串表示的分子信息,缺乏直观的空间感知,使其在涉及分子立体化学和复杂形态推断时面临困难。此外,模型对化学安全与毒性相关问题的准确性也较低,这在实际应用中存在潜在风险,尤其是普通用户可能过度依赖模型给予的安全建议。进一步研究还发现,模型的性能与其规模直接相关,参数越多的模型普遍表现越优秀。这与人工智能其他领域的观察一致,暗示扩大模型规模是提升化学理解力的有效途径。但规模增加并非万能,数据质量和领域相关性同样至关重要。部分模型虽应用了文献检索和辅助工具,但在直接访问专门数据库如PubChem和Gestis方面仍有限,限制了其获取精准化学数据和事实的能力。

在化学偏好判断,即基于专家经验判断两个化合物优先选择哪个的问题上,模型表现更为逊色。专家之间虽存在一定分歧,但整体意见趋同,而模型则表现出近似随机的选择倾向。这揭示了目前模型在模仿人类化学直觉和偏好方面仍存在巨大缺口,也为未来个性化模型调优和偏好学习指明了研究方向。另一大挑战是模型的自信度评估能力。理想情况下,模型应能辨别自己回答的准确性和难度,从而在输出结果时提供可靠的置信度。然而,研究显示大多数模型所给出的置信度没有良好的校准,甚至在错误回答时自信心较强,增加了误导风险。

缺乏可信的置信估计,对于科学研究及化学安全领域尤为关键,需要模型开发者重点改进。这些发现对化学教育和科研方法提出了重要启示。传统依赖背诵和机械练习的教学方式,如今可能被模型轻松替代。未来教育应更加重视化学推理、批判性思维以及综合能力的培养,使学生能够与人工智能系统形成互补优势。同时,研发具备化学专业推理和跨模态理解能力的混合AI模型,将更好地支持自动化实验设计、材料发现和药物研发。此外,ChemBench框架的建立为化学领域大型语言模型的持续评测提供了标准化平台,推动了公开、公平且科学的性能比较。

通过持续更新问题库和引入更多涵盖实际科研难题的题目,能够促进模型在专业化、逻辑推理和安全性方面的提升。未来将有更多工具融合语言理解与化学数据库,实现知识的精准调用和多步推理,加速化学人工智能的实际应用。总之,大型语言模型在化学知识处理和推理方面展现出令人振奋的潜力,甚至在部分领域胜过人类专家,但其现阶段不完善的推理能力、安全信息不足及错判自信度问题,依然提醒我们谨慎对待并不断完善这些技术。通过结合专业人才智慧与先进的人工智能工具,未来化学科学研究将进入一个前所未有的高效智能时代。科研者、教育者和技术开发者应携手合作,推动模型向真正理解化学知识并进行创新推理的目标不断迈进。