零样本分类作为机器学习和自然语言处理领域中的前沿技术,正逐渐成为推动人工智能应用发展的重要力量。所谓零样本分类(Zero-shot classification),是指模型在未见过具体类别样本的情况下,通过对类别描述或其他辅助信息的理解,准确地将数据归类到正确类别中。随着大规模语言模型和多模态模型的飞速发展,零样本分类能力得到了显著提升,从而极大地扩展了人工智能系统的适用范围。 零样本分类的兴起,源于传统监督学习面临的标签匮乏和样本不均衡问题。很多现实场景中,数据类别繁多且不断变化,重新标注大量样本十分耗时且成本高昂。相比之下,零样本方法无需针对每个类别收集大量训练数据,只需依靠对类别属性或语义标签的理解,便能实现对全新类别的识别和区分。

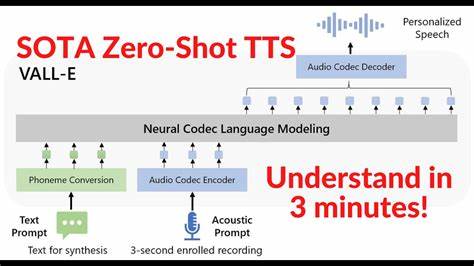

这种能力赋予了AI系统更强的泛化性和适应性,也促使研究者不断探索更高效的模型结构和训练策略。 近年来,基于预训练语言模型(如GPT系列、BERT、Claude Max等)的零样本分类表现尤为突出。这些模型借助海量无监督语料的预训练,拥有丰富的语义理解和知识储备。通过巧妙设计提示词(prompt)或任务描述,模型能够推断新类别的特征,并将输入文本准确映射至相应类别。顶尖的零样本分类器因此成为衡量AI理解能力和综合应用能力的关键指标。 不仅在文本分类领域,零样本技术还广泛应用于图像识别、语音识别和多模态融合等领域。

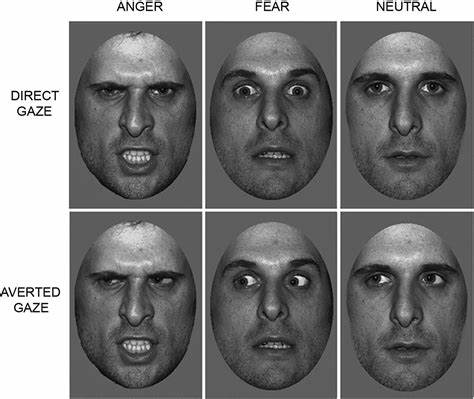

在图像分类场景中,模型能够基于对图像中某些特征的理解,将其划分到之前未见过的类别,极大地降低了新类识别的门槛。在语音与视频分析中,零样本方法帮助系统快速适应新场景和新任务,实现高效且动态的内容识别。 尽管零样本分类具备诸多优势,其发展与应用仍面临挑战。首先,类别描述的准确性和表现形式对结果影响显著。若类别定义贫乏或者模糊,模型理解会产生偏差,导致分类性能下降。其次,预训练模型往往存在偏见或幻觉(hallucination)现象,可能在无监督条件下产生错误的推断。

此外,模型的规模和计算资源消耗也成为实际部署的限制因素。如何平衡模型复杂度、推理速度和准确度,是开发者持续需要解决的问题。 针对这些挑战,业界和学术界积极研发多种创新方法。通过融合多模态信息,加强类别语义的表达能力,有效缓解单一模态信息不足带来的理解瓶颈。利用少样本微调(few-shot fine-tuning)技术,结合少量标注数据与先验知识,提升模型准确率和鲁棒性。更有研究者将注意力机制、图神经网络等先进模块引入零样本分类结构,实现对类别间复杂关系的建模和推理能力的增强。

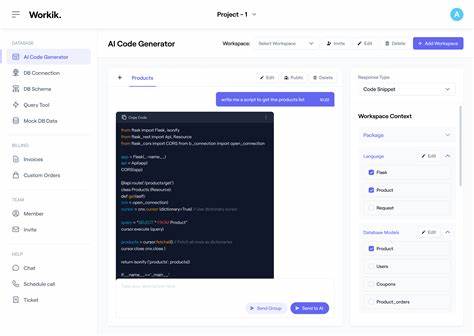

在实际应用层面,零样本分类技术已经渗透至众多行业。智能客服系统借助零样本分类快速理解用户问题类别,实现精准快速回复,大幅提升客户体验与服务效率。医疗卫生领域通过对新兴疾病或症状的理解,辅助医生进行诊断和治疗方案制定。电商平台运用零样本技术动态识别新产品类别,优化推荐算法。新闻媒体则利用此技术对海量新闻信息进行自动分类和聚合,加速内容生产与分发。 此外,零样本分类的普及也促进了AI伦理、透明度与用户隐私保护等议题的关注。

如何确保模型输出的可靠性、减少偏见影响,并维护用户数据安全,成为行业亟待解决的关键问题。开发者需强化模型审计机制,完善数据规范与治理体系,推动零样本分类技术健康可持续发展。 未来,零样本分类有望与强化学习、自监督学习等前沿技术深度融合,实现更智能、更自主的系统能力。例如,通过自我探索与环境交互,模型能够动态生成有效类别定义和判定规则,进一步突破当前预训练模型的限制。多模态协同学习也将显著提升对复杂场景的理解能力,推动零样本分类应用向更多元化、更复杂领域扩展。 总之,作为人工智能发展中的重要突破口,零样本分类技术正不断刷新我们对机器理解与推理能力的认知。

通过不断研发优化模型结构和训练方法,结合真实世界应用需求,零样本分类有望赋能更广泛的智能系统,助力科学研究、产业升级和社会进步。在高速迭代的AI时代,掌握零样本分类技术的核心原理与创新应用,必将成为每一位AI从业者和研究者拥抱未来的有力武器。