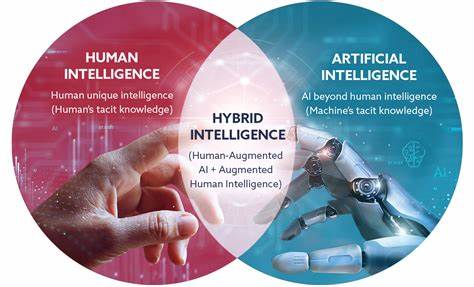

科研领域正经历前所未有的快速发展,全球每年发表的学术论文数量庞大且持续增长。根据2022年的统计数据,全球学术发表文章超过五百万篇,这一数字预计仍将不断上升。驱动这一趋势的因素有许多,最显著的当属“发表或灭亡”文化的蔓延。科研人员,尤其是初入学术界的年轻学者,常面对巨大的压力,需要尽快产出研究成果以满足机构评价体系和职业发展的需要。然而,这种高压环境也带来了日益严峻的诚信问题,诸如数据造假、剽窃以及结果篡改等科研不端行为层出不穷,严重威胁学术生态的健康发展。当前,单纯依赖人工智能技术虽然在处理海量数据与检测潜在不规范现象方面具备显著优势,但在理解上下文、捕捉细微差别、解读研究意图等方面依然存在局限性。

换言之,AI工具能高效识别数据异常和重复内容,却难以全面判断研究行为的动机或复杂的道德伦理问题。因而,构建一种融合人工智能与人类专家判断的混合式监管体系,成为维护科研诚信的必由之路。人工智能作为辅助工具,可在第一时间内扫描海量论文,自动标记出潜在风险点,帮助科研机构节省大量人力资源并加快审核流程。但最终的定性判定、伦理评估以及对学术创意的理解,仍需要人类专家凭借其专业经验和敏锐洞察力来完成。这样一来,不仅能够弥补AI的不足,还实现了监督机制的多维度、多层次协同,从而大幅提升检测准确性和管理效率。与此同时,随着AI技术的持续进步,其在自然语言处理、语义分析及知识图谱构建方面的能力也在日益加强。

未来,AI有望在辅助人类专家做出更复杂判断时扮演更深层次的角色。但无论技术如何演进,人类价值观、伦理准则和责任心始终是保证科学研究公正与诚信的基石。值得一提的是,学术机构应重新审视并调整过度依赖量化指标如发表数量和引用频次的考核方式。这种片面追求数据指标的做法,往往导致部分研究人员采取不正当手段以求快速产出,挤压了研究的原创性与质量。推动建立更加多元化的评价体系,注重研究的内涵与社会贡献,才能从根本上缓解压力,减少科研不端行为的土壤。教育层面同样不可忽视。

加强对学术诚信理念的普及与培训,提高研究人员对伦理规范的认知和自觉,将有助于形成良好的科研文化。结合AI工具实现实时监控与反馈,为研究者提供透明和正向激励机制,营造健康积极的学术环境。综上所述,融合人工智能和人类智慧的混合式方法,不仅顺应了科研发展的客观需求,更代表着未来科研监管的新方向。在保障研究结果真实可靠、维护学术公平竞争的同时,也促进了科学创新的持续健康开展。推动这一模式的广泛应用,有助于构建更加稳固、公正的全球科研生态系统,为人类知识进步提供坚实保障。