在日常生活中,人们经常会在无生命的物体上看到类似面孔的形象,这种现象被称为面孔幻觉(face pareidolia)。例如,在墙壁上的裂纹、云朵的形状或者街头的建筑装饰中,模糊的眼睛、鼻子和嘴巴的组合会让我们误以为看到了熟悉的人脸。而当人们看到他人的眼睛向一侧偏视时,也会不自觉地将注意力转向那个方向。面孔幻觉和偏视目光两者虽然都能影响我们的注意力分配,但它们背后的认知机制却存在差异。理解这两者如何引导注意力,既有助于深入探讨人类视觉认知系统,也为广告设计和人机交互等领域提供重要启示。 面孔幻觉的生成机制涉及视觉感知中的局部与整体加工。

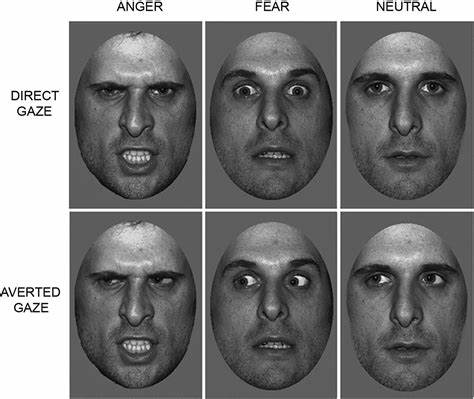

局部特征指眼睛、鼻子等典型面部元素的细节,而整体构型则是这些局部特征按照一定空间关系组成完整面孔的布局。当人们接收到面孔幻觉的视觉信息时,大脑会自动运用既有的面部认知经验,对模糊和不完整的视觉信号进行填补,从而产生“看到面孔”的体验。研究显示,整体构型在触发面孔幻觉和其影响注意力的过程当中扮演着关键角色。换句话说,虽然局部的眼睛或类似眼睛的形状能够吸引注意力,但这些局部特征只有在形成了合理的面部排列时,才能更有效地引导观察者的注意力。 偏视目光面孔,是指他人的眼睛视线偏离直接注视观者,而向侧面看去的表达。在社会互动中,眼睛的偏视方向是重要的社交线索,人们往往会根据这些信息,将注意力自然地移动到偏视方向所在位置。

这种现象被称为“目光线索效应”。研究发现,偏视目光所引发的注意力转移,是基于对眼睛局部特征的加工,尤其是虹膜和瞳孔的位置变化。即使整体面部图像被颠倒,局部的目光信息依然能够驱动注意力的转移,表明局部处理在这一过程中十分重要。 在多项实验中,研究人员使用凝视线索任务(gaze cueing task)来探究面孔幻觉与偏视目光对注意力转移的影响。实验中参与者观察提供目光方向信息的刺激,如真正的偏视人脸、剪裁仅包含眼睛部分的图像或是面孔幻觉物体,随后需要快速检测目标出现在画面左侧或右侧的位置。结果表明,无论是人脸的目光偏视,还是面孔幻觉物体的眼睛样特征,都会显著加快参与者对目标的反应速度,尤其是在目标出现的方向与目光线索一致时。

此外,中立的眼睛直视状态则引发较慢的反应速度,反映出目光方向的重要调节作用。 进一步的实验显示,面孔幻觉刺激的注意力引导效应在保持了其整体构型时最为明显。而当面孔幻觉图像颠倒,破坏了该整体构型,这种刺激的注意力引导效果显著减弱。这表明,面孔幻觉的整体空间结构不仅让观察者体验到面孔的存在,更对视觉注意力产生促进作用。相较之下,真正的偏视人脸即使被颠倒,其局部眼睛特征仍足以引发强烈的注意力转移,说明人类视觉系统对社会性眼睛信息的高度敏感性和优先加工。 这些发现揭示了面孔幻觉和偏视目光在吸引视觉注意力方面的共通性与差异。

面孔幻觉更多依赖于整体配置的感知,以增强局部眼睛特征的吸引力,而偏视目光则主要依托局部眼部特征来引导注意力,体现了社会性信息处理的独特性。换句话说,面对真实社交信息,局部眼睛线索的加工占主导地位,而面孔幻觉则结合整体面部配置,形成一种类似的社会性注意力驱动机制。 从进化心理学角度看,人类视觉系统对面孔信息的高度敏感可能源于面孔在社会互动中的重要性。快速识别他人目光方向,能够帮助个体获取环境中的关键信息,预测他人行为并做出适当反应。面孔幻觉现象可能是这一机制的副产物,即大脑倾向于将模糊的刺激视为潜在的社会性面孔,从而更快地将注意力资源分配给这些刺激。这种倾向在日常生活中体现为对人脸图案和眼睛形状的偏好,既提高了对真实社交信号的敏感性,也使我们在面对模糊信息时做出快速判断。

在实际应用层面,面孔幻觉的注意力吸引效应在广告设计中体现得淋漓尽致。广告商可以利用具备面孔配置特征的图案引导消费者注意力,提高广告传达效果和消费者的购买意愿。同样地,界面设计和人机交互领域也可借鉴这些发现,通过模拟面孔局部特征或整体构型,打造更具吸引力和引导力的视觉元素,提高用户的参与度和体验质量。 然而,对这两种视觉刺激的研究也面临一定的局限性。现有研究多以特定文化背景和年龄段的受试者为对象,文化差异可能影响面孔幻觉的体验和目光线索对注意力的影响。例如,有研究指出东亚人群更偏重整体面部配置的加工,西方人群则注重局部特征,未来跨文化的比较研究将有助于揭示更普遍的认知规律。

此外,实验设计中的刺激形状(如圆形剪裁的真实面孔与方形剪裁的面孔幻觉物体)差异,可能对注意力引导效应产生影响,这需要在后续研究中进一步控制和完善。 未来研究应进一步探讨面孔幻觉中局部特征与整体构型之间的相互关系,以及社会性线索(如目光和头部方向)如何与非社会性方向指示物(如箭头)区别开来,引导不同机制下的注意力转移。同时,运用神经影像和脑电技术,解析这些视觉刺激所激活的神经网络,有助于更深刻理解人脑处理面孔及相关社会信息的机制。 总的来看,面孔幻觉和偏视目光面孔不仅揭示了人类视觉与社会认知的复杂互动,更反映了大脑在信息处理中的适应性机制。局部眼睛特征和整体面部配置的协同作用,让我们即使面对模糊和不完整的视觉信号,也能迅速捕捉到潜在的重要社交线索,从而有效引导注意力,提高环境适应能力。随着研究的不断深入,这些发现将持续推动认知心理学、神经科学和应用设计领域的发展,为理解人类独特的社会性视觉感知打开新的视野。

。