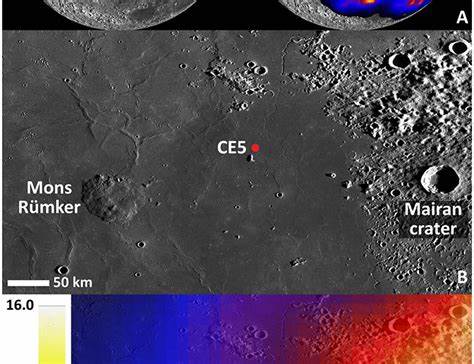

自古以来,人们对月球的热演化和岩浆活动充满了浓厚的兴趣。尤其是嫦娥五号任务带回的约20亿年前的年轻玄武岩样本,为科学界提供了一扇窥探月球晚期岩浆活动的重要窗口。与之前阿波罗和月球车采集的玄武岩相比,嫦娥五号玄武岩不仅年代更年轻,而且样本的化学和同位素特征显示其形成机制与传统理解存在显著差异。通过高温高压实验和地球化学建模,科学家们揭示了月球岩浆活动中一种被低估的重要热源机制——自上而下的热量传导,尤其是地壳下方KREEP层(富含钾、稀土元素和磷的月球岩石)所释放的放射性热。嫦娥五号玄武岩的研究重塑了人们对月球内部热状态及其岩浆活动持续时间的新认识。嫦娥五号于2020年12月成功从月球北部的浅海海洋玄武岩区采集并返回大量的月球岩石和风化层样品。

在这些样品中,年轻且富含铁镁的玄武岩成为研究焦点。其独特的化学成分显示尽管富含轻稀土元素和高总稀土含量,但缺乏被广泛认为能提供月球晚期岩浆活动热源的KREEP组分。这一发现挑战了以往认为岩浆活动持续依赖于KREEP富集物直接参与地幔熔融的经典观点。为了更深入验证嫦娥五号玄武岩的成因深度,研究团队进行了系列高压高温实验。结果显示,该玄武岩的父体岩浆主要形成于距月球表面大约75至130公里的浅层地幔。实验发现该深度下的多组分饱和点能够很好地与嫦娥五号样本的矿物相和化学特征匹配。

而在更深层次约300公里的高压环境下形成的假设则因缺乏矿物组合及稀土元素分布的支持而不被认同。结合同位素测定,嫦娥五号玄武岩来源地幔展示出长期的不相容元素贫化特征,进一步佐证KREEP成分并未深入地幔。探究为何月球岩浆活动能在20亿年前依然活跃,研究者将目光投向了地壳与地幔交界处的KREEP富集层。月球的近地面存在厚层的钍和其他放射性元素浓集区,这部分物质可能是月球早期大规模月岩浆海结晶后留下的结晶残余。热模型模拟显示,虽然表面及浅层散布的KREEP物质放射的热量易于散失,但地壳底部的KREEP层能通过导热机制将热量有效传导入浅层地幔,提升其温度约达240至500摄氏度。这种持续而显著的上向加热不仅维持了地幔局部温度高于熔点,还促进了低程度部分熔化形成了如嫦娥五号玄武岩所示的浅源岩浆。

此前,主流观点多强调月球岩浆活动由深部热源,例如深部KREEP组分与高钛铁矿混合沉积于核心-地幔边界并通过对流将高温物质送至浅层驱动。然而,嫦娥五号玄武岩及阿波罗高钛玄武岩的同位素数据表明这类岩浆源远离KREEP丰度区,且地幔未混入明显的KREEP组分。此现象大力推动了以浅层KREEP放射性元素导热升温为核心的自上而下热模型。值得一提的是,该模型与月球近侧的异质地壳厚度、岩石成分分布以及从重力场探测数据推断的构造脉络高度契合。局部的线性重力异常暗示存在深部岩浆通道,这些通道为岩浆从地壳底部的加热区高效向上迁移创造了通道,同时避免了岩浆显著溶入或变质KREEP层,从而使岩浆保持较纯净的构成不含KREEP特征。同时,位于月球近侧的撞击盆地如印第安纳姆盆地的巨大撞击事件,曾大规模浅挖并重新分布了KREEP物质,形成广泛的沉积覆盖,进一步支持了KREEP主要保持于地壳浅层及其下部,而非深入地幔的观点。

综合嫦娥五号玄武岩实验数据、地球化学特征和热演化模型,科学界重新认识月球岩浆活动的驱动机制,摆脱了过去仅依赖深部热对流递送的思维定势,强调了地壳下方放射性元素热源通过导热对浅层地幔持续加热的重要作用。该机制不仅合理解释了地质年龄跨度长达数十亿年的间断性火山活动,也揭示出月球内部热动力学过程的复杂性。更广泛地讲,这一发现对理解诸如火星、水星等其他类地行星的岩浆活动及热演化,具有重要借鉴意义。顶层热源主要通过导热传递,结合有限且不均一的地幔对流,共同造就了这些星体漫长且多样的地质演化过程。未来随着嫦娥六号等新一代探测任务带回更年轻月球样本,以及深入探测数据的积累,研究人员将能够进一步验证自上而下导热加热机制的普适性和演化轨迹,推动人们对月球及类地行星地质动力学的认识达到新的高度。总之,嫦娥五号玄武岩不仅刷新了人类对月球年轻火山活动的认识,更为基于样本的热演化模型赋予了新的动力学机制——地壳下方富集的KREEP层通过持续放射性加热,自上而下维持了地幔的部分熔融状态,延长了月球岩浆活动的生命期。

这一发现不仅丰富了月球科学的理论基础,也为未来月球资源开发和地质调查提供了重要的科学依据。随着月球探测的深入,更多未解之谜有望一一揭晓,助力人类走近这颗古老天体的真实面貌。