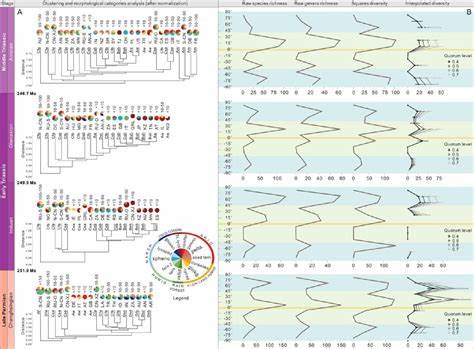

约二亿五千两百万年前,地球经历了有史以来最严重的生物大灭绝事件——被称为“大神亡”(The Great Dying)的灾难性时刻。这场灾难导致约百分之九十的动植物物种消失,生物多样性受到极大冲击。虽然火山活动、碳释放和海洋生态崩溃等因素长期被认为是大灭绝的“罪魁祸首”,但为何地球在火山喷发停止后依旧经历了长达五百万年的极端高温,却一直是科学界的一大谜题。近日,来自英国利兹大学和中国地质大学的国际科学团队通过分析中国丰富的化石数据库,揭示了一个令人震惊的真相:热带雨林的消失是导致持续超级温室效应的根本原因之一。大死亡发生在地质历史中的二叠纪末期,当时西伯利亚地区发生剧烈的玄武岩火山喷发,释放了大量的碳和温室气体进入大气,迅速推高地球温度。此种急剧加热对海洋和陆地生态系统造成巨大破坏,导致海洋酸化和生态系统崩解,生物群落大规模灭绝。

然而,火山喷发结束后,地球的温度却未随之下降,反而陷入了持续数百万年的高温状态。一些科学家曾提出海洋中关键生物如浮游植物的大量消亡,使得碳吸收能力剧减,从而维持高碳水平的大气状态。但利兹大学的科学家们提出了一个更为细致的解释:植被,特别是热带雨林的全面崩溃,触发了碳循环的重要转折点。研究人员通过利用存于中国的丰富化石资料,绘制出了灭绝事件前后全球植被分布的详细地图。他们发现,在这场灭绝中,陆地上的森林和植物几乎完全消失,导致植物无法有效吸收和储存大气中的二氧化碳。热带雨林不仅是巨大的碳汇,其树根通过促进硅酸盐风化过程,加速了大气中碳的去除。

失去森林,加速了碳循环的脱节,继续维持了大气中高浓度温室气体。正如利兹大学地球系统演化教授本杰明·米尔斯所指出,植物的暂停生长和大面积死亡直接改变了地球的碳循环,导致温室气体难以消散,从而维持了极端温暖的气候状态。布里斯托尔大学古生物学教授迈克尔·本顿也强调,森林的丧失中断了氧气和碳的正常循环,减少了碳的埋藏,间接阻止了气候恢复的正常路径。此现象展示了一个“阈值效应”,一旦森林丧失达到某个临界点,其生态与气候影响在生态时间尺度上难以逆转。这一阈值效应的发现不仅丰富了我们对二叠纪末期大灭绝后气候演变的理解,更为当前全球气候变化敲响警钟。随着现代人类不断燃烧化石燃料,地球面临全球变暖的严峻挑战,热带雨林作为关键碳汇的稳定性正受到前所未有的威胁。

研究提醒,热带雨林的崩溃可能触发类似于二叠纪末期的气候失控,将导致碳排放难以减缓,甚至使全球气温持续上升,陷入无法恢复的恶性循环。虽然科学家们发现在过去数百万年中,现今的热带雨林可能对高温具有一定适应力,但必须重视维持其生态完整性和碳储存功能。保护热带雨林不仅是保护生物多样性,更是维系全球气候稳定的关键战略。通过这次对于化石与古环境数据的深入研究,科学界为我们展示了地球如何经历极端环境转折的真实过程,也提示我们面对未来气候变化急需采取紧急行动。人类社会对于森林资源的保护与气候行动的结合,将决定地球生态和气候系统的未来走向。意识到气候系统中的阈值与不可逆转的风险,是我们避免重蹈“大神亡”覆辙的基础。

未来研究将继续关注热带森林的适应能力及恢复潜力,为全球气候策略提供科学依据。这场跨越亿万年的气候与生命变迁教训,提醒我们珍惜并守护如今仍拥有的绿色屏障,只有如此,地球才可能走出当前的气候危机,迎来更为可持续的未来。