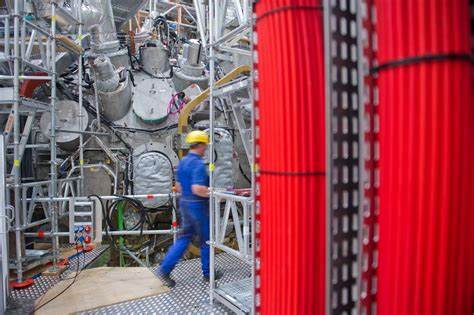

核聚变能源一直以来被视作人类能源发展的“圣杯”,其潜力巨大,能够提供几乎取之不尽、用之不竭的清洁能源,从而有望解决全球能源危机和环境污染问题。尽管核聚变的科学与技术挑战极其复杂,但近年来来自德国温德尔斯坦7-X(Wendelstein 7-X)和英国欧洲联合环控装置(Joint European Torus,简称JET)的突破性实验结果,正逐步将人类对核聚变能源的梦想变为现实。德国温德尔斯坦7-X的磁约束装置成功实现了超高温等离子体长时间稳定运行,截止2024年5月,其超热氢等离子体被“瓶装”在磁场中达43秒,远超以往记录,为核聚变的可持续运行打下坚实基础。紧随其后,英国的JET装置在退役前的最后阶段,完成了长达60秒的等离子体约束实验,其等离子体体积更是温德尔斯坦7-X的三倍,为全世界核聚变研究注入了新动力。温德尔斯坦7-X和JET的进展体现了两种主流磁约束核聚变技术的激烈竞争与互补。温德尔斯坦7-X属于星形器类型,通过复杂的三维磁场设计以外部强磁铁精确控制等离子体,使得等离子体稳定性显著提升,从而期望实现更长时间的持续运行。

相较之下,JET则是一种托卡马克装置,通过电流引发等离子体自发产生磁场,从而形成稳定的环状高温等离子体体。托卡马克技术因相对设计简单、历史悠久,被广泛应用于全球各大核聚变实验中。两者在科学原理及工程设计上各有优劣,但联合实验成果已使人们对未来融合两者优势的核聚变装置充满期待。核心技术之一是超导磁体的运用。托卡马克和星形器装置都依赖极强的磁场将等离子体牢牢约束在反应腔内,阻止其接触反应壁而损耗能量。由液氦冷却至接近绝对零度的超导磁体,具备零电阻且能够产生极强磁场,极大提升了等离子体的控制能力和稳定性,成为促成此次重大突破的关键因素。

值得一提的是,核聚变技术发展路径中另一条备受关注的路线是惯性约束聚变。美国加利福尼亚州的国家点火设施(NIF)通过192台强大激光器聚焦微小燃料靶丸,2022年实现了历史性的首次燃料自持燃烧点火反应,释放出的能量超过输入激光能量。这一成就是人类首次实验室实现受控核聚变净能量产出的重要里程碑。然而,NIF的惯性约束聚变在目前阶段面临巨大的能量效率和持续性挑战。其激光充能耗时长,且消耗的总能量远超燃料点火释放量,表明将其转化为实用发电系统仍需攻克一系列工程难题。相比之下,磁约束聚变技术因其潜在实现连续燃烧和发电,受到更多科研团队和企业的关注和投入。

全球范围内,商业化推动力不断增强。加拿大的General Fusion公司采用混合技术的磁化靶聚变(MTF),计划于2030年代初实现电网供电。美国麻省理工学院的技术孵化公司Commonwealth Fusion Systems正打造一种紧凑型托卡马克反应堆“ARC”,目标于2030年代初实现数百兆瓦电力输出。这些私营企业的积极参与,体现出核聚变能源商业化的高速发展趋势,且私营资本在资金与风险承担上展示了强大动力,为传统政府主导的科研体系注入新鲜力量。尽管技术进展显著,核聚变能源依然面临诸多挑战。等离子体温度高达数亿度,任何微小失稳都可能导致能量快速耗散;反应堆的材料耐高温辐射能力有限,反应堆结构安全可靠性设计要求高;持续燃烧的能量采集与转化系统尚需创新突破。

全球科学家普遍认为,未来15至20年内核聚变技术有望跨越实验室规模,迈向示范反应堆及商业电站建设阶段。在这一进程中,融合托卡马克与星形器技术优势、提升超导磁体性能、优化等离子体控制及燃料循环效率,将成为关键技术攻关点。核聚变技术的成熟不仅关乎能源生产,更具备深远的环境及社会影响。其燃料来源主要为海水中的氘和钚,资源极为丰富且分布广泛,避免了传统化石能源地缘政治风险。核聚变反应不会产生长寿命高放射性核废料,对环境影响较小,有望大幅降低全球碳排放,为实现碳中和目标提供强大动力。此外,核聚变能源的普及将促进全球能源结构转型,驱动新材料、超导技术、大规模电力传输等产业链发展,创造大量高端就业机会,推动经济高质量发展。

总的来看,德国温德尔斯坦7-X和英国欧洲联合环控装置的最新实验突破,标志着核聚变能源技术正从“理论”“试验”走向“实践”“应用”的关键转折。依托全球科学共同体合作与私人部门创新注入,核聚变或将在本世纪中叶成为人类主流清洁能源的重要组成部分。面对能源转型的紧迫任务,持续支持核聚变研究,加强国际合作,加快核心技术研发,将为实现持久、绿色、可持续能源供应奠定坚实基础,是全球科技和能源领域的重要战略方向。