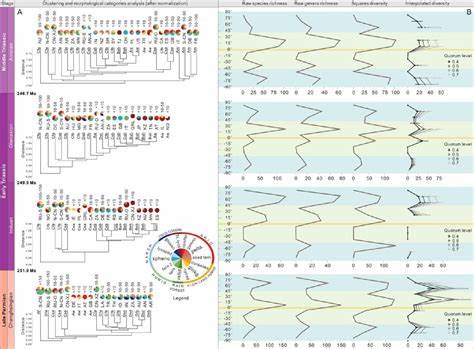

地球历史上的早三叠世时期,约距今2.52亿年前,经历了生物和环境的重大危机。这一时期标志着地质史上最严重的灭绝事件——二叠纪-三叠纪大灭绝(PTME),海洋和陆地生态系统遭受沉重打击,生物多样性崩溃,约81%海洋无脊椎动物物种和89%陆地脊椎动物属级灭绝。科学界普遍认为,席卷全球的剧烈温室效应是这场灾难的主要驱动力,而剧烈的西伯利亚陷阱火山活动释放了巨量的二氧化碳和温室气体。然而,火山活动虽然仅持续数十万年,却导致了持续约五百万年的极端高温期,“超级温室”,这一长时间的异常气候现象,长期困扰着科学界,原因成谜。最新研究通过大量植被化石记录的重建和气候-生物地球化学建模,为理解这一现象提供了新视角,指出早三叠世超级温室气候的关键推手是植被的大规模崩溃,尤其是位于热带地区的植被丧失。 通过对晚二叠世至中三叠世期间全球植被化石,包括宏观植物遗骸与孢粉的综合统计分析,研究人员重建了当时植被的空间和时间分布格局。

结果显示,地球低纬度地区的植物生产力发生了剧烈的衰减,尤其是热带低地森林遭遇大规模灭绝和生态系统崩溃。巨型蕈类植物与高大乔木逐渐消失,取而代之的是低矮、散生的草本植物和灌木,形态和功能上都显示出生产力和生物量的显著下降。与此形成鲜明对比的是,中高纬度地区的植被损失相对较少,植物多样性恢复较快。植被崩溃形成的广泛“煤缺失期”进一步佐证了陆地生态系统碳存储功能的严重削弱。 植被在地球碳循环中的作用不可低估。植物通过光合作用从大气中吸收二氧化碳,并把碳固定为有机物质,随后一部分有机碳通过生物沉积转入沉积岩层,构建了重要的碳汇。

植物还通过促进大陆硅酸盐风化加速碳酸盐沉淀,形成气候系统重要的负反馈机制,有助于调节大气二氧化碳浓度。二叠纪-三叠纪边界时的大规模植被消亡,导致陆地有机碳沉积显著减少,植物促进的大陆风化速率下降,从而延缓了二氧化碳的去除过程。气候-生物地球化学模型模拟显示,这种植被崩溃驱动的碳汇削弱,使得大气中CO2含量维持在异常高水平,进而维持了超过五百万年的超级温室气候,平均赤道区域表面温度高达33至34摄氏度,与实地古气候代理数据高度吻合。 此外,模型揭示,早三叠世期间高温和季节性干旱成为低纬度植被分布的限制因素,加剧了原有森林的消退。强烈的全球变暖带来极端的气候压力,形成恶性循环——高温导致植被衰退,植被衰退又削弱陆地对CO2的吸收能力,进一步促使温室气体浓度升高,将地球气候锁定在高温状态。该研究首次明确了地球气候-碳循环系统中的“阈值效应”,即在超过一定温度后,植被的生物负反馈失败,生态系统功能崩溃,使得高温状态持续维持数百万年。

早三叠世植被结构和功能的变化不仅影响气候,还直接改变了陆地生态环境的复杂性和生态系统的恢复动力学。在最初5百万年的极端温室期,低纬度大陆广泛缺乏成熟的森林生态系统,植被结构简单,生态系统生产力低下。随着中三叠世的到来,植被逐渐从高纬度和避难所区域向低纬度扩散复苏,生产力和生物量逐步恢复,伴随着全球气温的逐渐降低和大气二氧化碳浓度的回落,气候进入相对温和的状态。这一过程对应了岩石碳同位素组成的变化,进一步佐证了植被复兴对碳循环的积极调节作用。 该研究以全球多样且细致的化石记录为基础,结合先进的定量气候-碳循环模型,突破了之前对早三叠世超级温室形成机理的认识瓶颈。结果强调了植被作为地球系统关键组分,在调节长期气候与碳循环中不可替代的功能。

科研人员还指出,除了植被崩溃,其他因素如反向风化、大规模火山爆发产生的有毒气体及紫外线辐射增强也可能对植被灭绝和气候长期异常起到一定角色,但植被的碳固定功能减弱是超级温室长期维系的主导机制。 本研究不仅帮助重建了二叠纪-三叠纪转换时期的地球环境演变,也提供了对现代气候变化背景下植被生态反馈的启示。当前全球变暖趋势下,植被系统的生理承受极限和对碳循环的反馈效应备受关注。早三叠世的植被崩溃案例提醒我们,气温持续高升可能导致植被功能的临界转变,引发碳汇功能丧失,产生加速的正反馈,进一步恶化气候状况。理解和量化植被与气候系统之间的复杂交互关系,对预测未来全球变暖的生态和气候影响至关重要。 综上所述,早三叠世超级温室时期是全球性植被崩溃与碳循环失衡的直接产物,揭示了地球早期生态系统和气候系统之间的深度耦合机制。

研究强调,植被作为碳循环核心环节的稳定性,是地球气候系统长期平衡的保障,而植被崩溃则可能引发长达百万年的极端温室事件。未来深入研究古环境和生物地理变化,将有助于揭示更多气候-生态反馈过程,为现代环境保护和气候变化应对提供历史参照和科学基础。