近年来,随着人工智能技术的快速发展,越来越多企业开始采用自动化手段提升运营效率。然而,与此同时,一种令人不安的趋势正在科技行业中逐渐显现:公司大规模裁员后,反而鼓励被裁员工依赖同样导致他们失业的人工智能工具来缓解情绪和规划职业道路。这种将痛苦“自动化”的现象引发了广泛的争议与思考。 以微软旗下的Xbox游戏工作室为例,在2025年大规模裁员事件中,该部门数千名员工被解雇。令人关注的是,Xbox执行制片人Matt Turnbull通过社交媒体发布了一则备忘录,建议前员工使用ChatGPT和Copilot等大型语言模型AI工具来应对裁员带来的情绪压力与就业挑战。他不仅鼓励员工利用AI进行职业规划,还详细提供了一系列用于简历优化、求职信撰写与职业咨询的AI提示模板。

这一举动不仅反映了企业在经济压力与自动化大潮中的应对策略,也暴露了现代职场中“人情关怀”逐渐被技术替代的现实。作为传统裁员后的支持方式,企业往往会提供职业转介绍、心理辅导等人性化服务,但在微软的案例中,AI工具成了情感慰藉与职业辅导的“新管家”,似乎在暗示人工智能可以替代人类的关怀与帮助。 这一策略引发了广泛批评,不少业内人士认为这是一种“机械化同情”的体现,企业通过AI产品将员工的痛苦“模块化”、标准化,剥夺了被裁员者真实感受的空间。Turnbull虽曾在备忘录中坦言,AI工具无法取代个人的经历和内心声音,但仍主张在心理能量匮乏时,AI能帮助员工更快寻找到方向与平静。 微软作为OpenAI的重要投资者,其员工被裁后推荐使用自家旗下AI产品,这无疑引起了外界对利益冲突的质疑。AI被捧为“解决方案”,与其背后形成的商业利益链条相互交织,使得原本应是人文关怀的环节沦为市场操作的一部分。

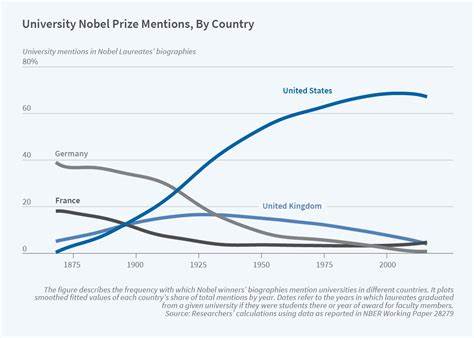

从更广泛的视角看,这种“裁员后的自动化恢复”代表了企业文化和社会关系的重大变革。过去,员工的职业生涯与企业之间存在一种隐含的契约,企业在关键时刻提供支持与帮助,体现了对员工付出的尊重。而现如今,当人工智能技术深入到员工的情感和职业辅导环节,这种契约被逐步瓦解,企业选择用算法与机器人取代了以往的人际支持。 这种趋势的根源在于技术行业本身。科技企业不断推进自动化和智能化,促进生产力提升的同时,却让部分职位变得冗余。被取代的人群不仅面临失业的困境,还要面对企业文化中日益冷漠的变化。

AI同时作为“问题的制造者”和“问题的解决者”的双重角色,使得员工处于被夹击的尴尬境地。 科技公司大举裁员背后,商业决策驱动利润最大化,但裁员带来的负面社会影响也不可忽视。AI虽然具备无数优势,可以快速分析职业路径、优化简历、提供心理鼓励,但毕竟无法替代人与人之间的共情、理解与支持。尤其是在个人经历痛苦转折时,真正的互助和倾听才是迈向新生的重要力量。 此外,人工智能在职业规划和心理辅导中的应用存在一定的局限性。AI基于海量数据和算法训练生成建议,难免会忽略个体差异和情感复杂性。

尤其是面对职业转型和心理创伤时,纯粹依赖机器只能提供表层的帮助,难以深入满足员工的需求。 然而,人工智能的优势也不容忽视。它能够全天候服务,提供个性化的职业建议,协助求职者快速适应新环境,缓解部分压力,降低企业成本。面对大规模的失业潮,辅助人工智能成为企业和员工之间连接的桥梁,或许是现阶段较为现实的选择。 从社会层面看,企业对于裁员员工的支持模式将继续演变。未来,可能出现人机结合的辅导模式,既利用AI技术的效率与规模优势,也兼顾人类辅导员的同理心与经验。

提高透明度和员工参与度,保障其尊严和情感需求,将是塑造积极职场文化的重要方向。 此外,监管机构和行业标准的建立也愈发紧迫。政府和行业组织需要关注裁员后的权益保护,规范AI辅导和职业服务的应用范围,确保技术发展不损害劳动者的基本权益与心理健康。打造以人为本的智能工作环境,才是可持续发展的关键。 微软Xbox案例不仅是科技行业的一个缩影,也为全球企业敲响警钟。在AI技术迅猛发展的同时,如何平衡自动化与人文关怀,既是企业战略挑战,也是社会价值考验。

让AI在缓解裁员之痛中发挥积极作用的同时,切莫忽略了人的情感和尊严的重要性。 总而言之,随着人工智能成为裁员后支持的新工具,企业与员工关系正在经历前所未有的转变。面对“算法化”的疗愈时代,社会各界需共同关注技术伦理与人文关怀,努力构建更加公平、温暖的职场未来,让技术真正成为帮助而非冷漠的代替。