大学作为知识传承的重要机构,已有千年以上的历史。然而,现代意义上的研究型大学,却是在19世纪的德国悄然成形,并深刻改变了全球高等教育的面貌。曾几何时,大学被视为落后的中世纪残余,仅承担传授神职、法律和医学等职业技能,而真正的科研活动则多发生在皇家学会或独立科学机构中。德国大学的转型,既是一次时代的危机,也是思想与制度创新的结晶。 19世纪初,德国大学面临着教学内容陈旧、体制腐败和学术活力不足的严重挑战。课程沿袭中世纪传统,专注于神学、法律、医学和“哲学”四大科系,其中哲学即涵盖现代意义上的人文和自然科学,但却地位最低、学生最少。

教授待遇低廉,尤其是哲学系,缺乏激励进行原创研究的动力。逐渐地,许多学者选择跳槽至政府或私人资助的研究机构,如天文学家哥白尼和伽利略的职业轨迹便是明显例证。 当时的德国大学结构如同古老的城堡,坚守传统,抵御变革。教授们既享有招聘自主权,也在保护自身利益中顽固抵制改革。与之相对的是兴起的启蒙思想和经济实用主义,它们主张大学不仅应承担启迪知识,更应服务于国家与社会需要。摄政官卡尔·冯·明克豪森对哥廷根大学的支持则标志着颠覆的开始,他推行以发表学术著作为晋升标准的原则,尽管初期这类出版物许多并非原创研究,却为之后科研文化的建立埋下伏笔。

哥廷根大学作为启蒙时代的典范,颠覆了以往大学依赖教会和土地捐赠的管理模式,强化了政府对学术人事的控制,吸纳了现代理念与专业化课程,引入图书馆分类体系等先进配置。这里不仅培养了众多学者,更奠定了大学作为知识生产中心的雏形。 哲学家康德对科学的定义尤其深远,他提出科学需具备系统性和整体性,知识必须有序、连贯,这不仅适用于自然科学,也影响了人文学科的发展。康德主张哲学系应独立自主,专注于纯粹知识的追求,其思想启发下的古典学科,尤其是古典文献学迅速崛起。哥廷根大学开设的第一批学术研讨班,借鉴普鲁士教师培训班模式,引导学生进行批判性分析和原创写作,确立了参与式学习与批判性思维训练的先河,成为现代研讨会的雏形。 这一时期的德国大学呈现出启蒙理性与浪漫主义的融合。

浪漫主义思想家如席勒、菲希特和谢林反对启蒙主义将大学教育视为单纯“实用工具”的观点,强调知识的整体性与精神升华,认为大学应培养人的自我发展与道德修养。浪漫主义赋予了大学学习以“精神乌托邦”的色彩,使其不只是职业培训场所,更是自由思想的摇篮。 拿破仑战争对普鲁士的惨痛打击促使德国政府重新审视教育体制。威廉·洪堡作为教育改革的重要推手,综合前人的思想理念,规划了柏林大学,成为现代研究型大学的典范。柏林大学坚持教学与研究并重,鼓励学术自由,提升哲学系地位,广泛推行研讨会和博士学位制。特别是博士学位被明确要求为原创研究成果,标志着学术评价机制的重大变革。

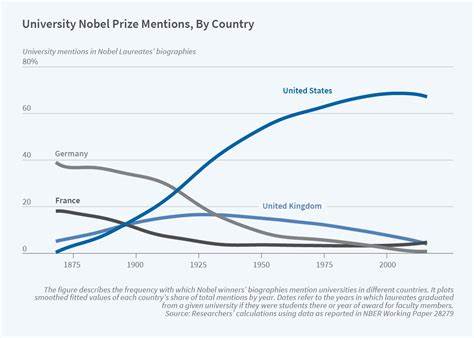

柏林大学不强制学生参加课程,给学生自主安排学习时间与内容的自由,这种灵活且注重个体发展的模式激发了年轻学者对学术的热情。同时,随着学科分化加剧,专业化和学术身份感迅速形成,科研成果的发表量剧增,大学逐步成为知识创新和传承的中心。 研究型大学模式传入国际,俄罗斯、希腊等国纷纷效仿,法国虽起步较晚,但也受到德国模式的影响。美国更是将该体系作为创办现代高等教育的蓝本,约翰斯·霍普金斯大学、芝加哥大学等均以德国经验为借鉴,哈佛大学在查尔斯·埃利奥特领导下实施全面改革,创立博士生教育和学科部门,标志着现代研究型大学体系的全球扩展。 回顾德国研究型大学诞生的历程,可以看到这是在危机与机遇交织中形成的产物。它融合了启蒙的实用主义、浪漫的理想主义、官僚体系的理性管理以及保守派的渐进抗争。

正是这些因素交织互动,使德国大学实现了由教学机构向知识生产中心的转型。 更深层次地讲,研究型大学的诞生改变了学术界的生态,从强调独立思想与个人英雄主义到建立起系统的、累进的科研文化。学者们不再需要是孤傲的天才,而成为协作与传承体系中的成员,共同推动知识的前进。博士论文、学术期刊、科研机构逐渐成为衡量学术水平的重要标准,学术职业化和科学化成为大学核心。 今天全球大部分大学体系都深受德国研究型大学模式的影响,从学术自由、教学与科研结合,到多样化专业设置和等级晋升机制,都体现出这一传统的延续。面对当代学术领域的挑战,如科研过度商业化、学科极端分化和教育资源不均,我们或许仍能从19世纪德国大学改革的历史中汲取经验,探索未来大学发展的更多可能。

总的来说,研究型大学不只是高等教育的一个模式,更是知识共同体建立与发展的基石。它的历史告诉我们,学术创新需要制度保障、文化支持和理念引领,而这些力量的汇聚,最终让大学成为了塑造现代文明的无可替代引擎。