近年来,随着区块链技术的不断成熟和加密货币的广泛普及,基于权益证明(Proof-of-Stake,简称PoS)机制的质押活动逐渐成为数字资产生态中不可或缺的一环。然而,质押业务的法律监管地位一直存在不确定性,尤其是在美国这一全球加密市场的重要阵地。2025年5月,美国证券交易委员会(SEC)就加密质押业务发布新指导意见,明确部分质押活动不属于证券交易范畴,为行业发展带来新的机遇,也引发了监管层内部不同声音。SEC此次态度转变,是近年来针对加密货币及其衍生业务监管的重大信号,意味着美国监管环境正逐步从严谨但模糊,走向更为细化和明确的规则制定。SEC指出,涉及自我质押、自我托管质押以及与第三方协作的托管质押服务只要严格遵循底层区块链协议,其活动便不构成证券交易。这一判定基于质押奖励性质的重新定位,强调这些奖励本质上是对维持区块链网络正常运行所提供服务的补偿,而非依赖他人努力而获得的利润。

这种观点有别于之前SEC针对于部分“质押即服务”(Staking-as-a-Service)平台的执法行动,从而为整个行业提供了显著的合规指引。质押活动被重新定义,有助于驱散此前市场中对监管适用范围的迷雾,促进更多机构与个人对PoS生态的参与热情。这种清晰的监管框架不仅鼓励了创新,也有望带动更多产品与服务的合法化发展,例如围绕以太坊质押奖励的交易型开放式指数基金(ETF)等金融工具的推出,增强市场流动性和投资吸引力。然而,SEC澄清的态度并非适用于所有质押形式。特别是“流动质押”(Liquid Staking)和再质押(restaking)等服务模式,因为这些模式中服务提供商对质押资产的控制权较大,相关活动仍可能被认定为证券交易,需依据具体情况逐案分析,体现了监管的谨慎与灵活性。随着监管态势逐渐明朗,加密货币市场反应却较为克制。

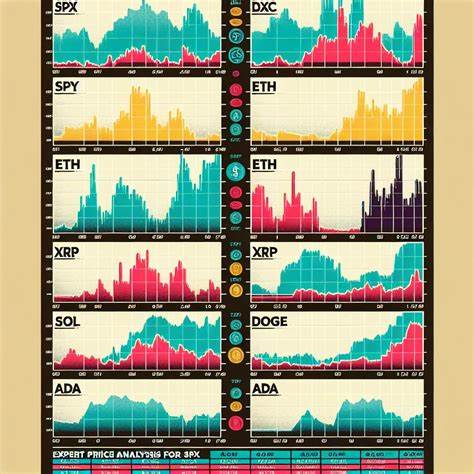

例如,以太坊价格在公告发布后出现小幅下跌,反映了投资者对监管后续影响持观望态度。尽管如此,长期来看SEC的指导方针有望推动整个行业更加规范和健康发展。此外,监管态度的变化也引发了SEC内部的争议。部分委员如Caroline Crenshaw表达了担忧,认为新的指导可能与现有法律判例相悖,并削弱对投资者的保护力度。这种分歧揭示了行业监管在保护创新与维护市场秩序之间的复杂平衡。加密质押作为一个技术驱动的金融创新领域,面临着如何在保障投资安全和不扼杀发展潜力之间的挑战。

SEC的新政策为市场参与者提供了更明确的合规路径,但同时也要求质押服务商优化风险控制,增强透明度,保证遵循区块链协议规则。未来,随着更多细则和监管框架的完善,质押业务将可能迎来更广泛的应用场景和资本支持。投资者和从业者需密切关注相关法律动态,灵活调整策略,把握机遇,规避合规风险。总体而言,SEC对质押业务的监管转变体现了其在创新技术领域寻求平衡监管的努力,对美国乃至全球加密市场生态的影响深远。质押不仅作为网络安全和治理的重要机制,其经济意义也日益显著,成为推动区块链技术商业化落地的重要驱动力。随着监管环境日趋成熟和市场参与度提升,全球加密生态体系将进入一个更加透明、健康和可持续的发展阶段。

。