艺术作品作为人类文化传承的重要载体,承载着历史、艺术和文化的多重价值。然而,随着时间推移,许多油画作品不可避免地遭受损伤,裂缝、缺失部分、颜料脱落等问题严重影响了作品的观赏性和历史价值。传统的油画修复依赖于手工填补和修补,耗时长、成本高且过程复杂。近年来,以数字技术为核心的创新方法逐渐成为艺术保护的重要方向,数字构建面具技术便是其中的佼佼者。数字构建面具以其独特的技术优势,结合数字图像重建和高精度材料制备,实现了对油画物理损伤的快速、精准且可逆的修复。该技术不仅带来修复效率的显著提升,还在艺术伦理层面提供了严格的保障,让更多受损艺术品得以重新呈现于世人面前。

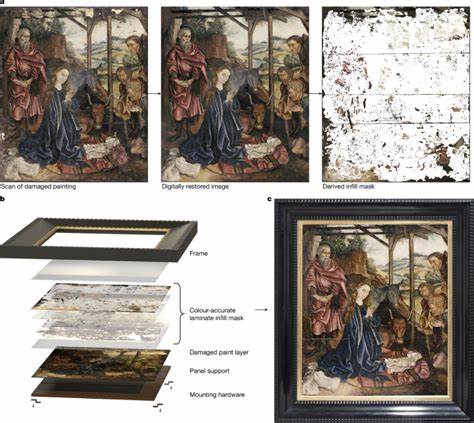

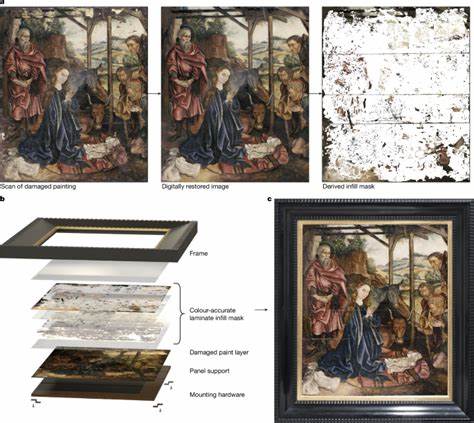

数字构建面具修复技术的核心在于利用高分辨率扫描技术对受损油画进行细致的图像采集,捕捉作品的色彩、纹理及受损区域的详细信息。通过先进的图像处理算法,结合人工智能辅助的颜色匹配和纹理重建,构建出一个与原作高度接近的数字修复模型。该模型不仅展现了修复后的视觉效果,还为后续物理修复操作提供了精准依据,极大地减少了传统修复中由于主观判断带来的误差。物理修复则借助于数字面具技术,高精度打印色彩的双层聚合物薄膜根据数字模型制作而成。面具采用可逆材料,确保修复是非破坏性的、可随时移除的。这种双层结构不仅实现了颜色的高度还原,还能有效覆盖受损区域,保护原作表面,避免进一步损坏。

整个覆膜过程耗时极短,通常仅需数小时完成,对比传统人工修复所需数月时间,实现了效率的巨大跃升。伦理原则是绘画修复领域的必要遵循。数字构建面具技术在设计之初便严格贯彻行业伦理规范,强调修复的可逆性、清晰的修复界限以及最大限度尊重原作的状态。所有修复步骤经过充分的数字模拟和专家审慎评估,确保对艺术品的干预既有效又谨慎。通过量化视觉损伤程度及匹配度,使得修复结果能够在科学依据上获得高度认可。这一创新方法彻底改变了修复油画的传统观念和操守,为现代艺术保护树立了全新范式。

数字构建面具技术还具有极高的灵活性和可扩展性。面向不同程度损伤的作品,数字面具的设计参数可以根据具体需求作出调整。修复团队能够快速测试多种修复方案,通过数字模拟预测视觉效果及材料相容性,最大化修复效果和艺术价值。此外,数字存档的修复模型为未来保护和科学研究提供了极具参考价值的数据基础,有助于推动保护流程的透明化与标准化。技术应用案例展现了数字构建面具技术的显著优势。以十五世纪大师普拉多礼拜相关受损油画为例,修复团队利用该技术对数千个损伤区块进行精准填补,颜色使用达五万七千余种,覆盖面积超过六万平方毫米。

整个物理修复过程仅耗时3.5小时,是传统手工修复耗时的数十倍,并且最终呈现效果几乎与数字仿真无异,获得收藏机构和保护专家的一致肯定。此案例不仅验证了技术的实用性,也为未来大规模推广应用奠定了坚实基础。数字构建面具的应用无疑推动了绘画修复领域的现代化变革,解决了传统修复中耗时长和高昂费用的顽疾,使得更多低预算或大批量存藏艺术品具有修复和展示的可能。通过结合数字技术与传统工艺,修复不再是漫长艰难的人工过程,而成为可控、高效且可逆的操作,为文化遗产保护注入了新的活力。此外,数字构建面具为艺术品保护带来的影响已不仅限于传统油画,还逐渐拓展至壁画、雕塑及混合材质艺术品的保护工作。数字化修复方案使得跨领域合作更为便捷,学科交叉促进了修复技术和材料科学的深度融合,有望进一步提升修复材料的物理性能与艺术表现力。

未来,随着计算机视觉、机器学习和高分辨率打印技术的不断提升,数字构建面具的修复精度和智能化水平将持续提高。自动化图像识别和修复区域分割技术将简化面具设计流程,个性化材料配方将更好地适应不同艺术风格和材料特性。同时,数字化档案的建设有助于构建全球艺术保护数据库,促进经验共享和技术进步,加强国际合作。数字构建面具技术是艺术修复领域技术革新的典范,它在保持艺术品完整性与文化传承的基础上,实现了修复工作的加速与标准化。面对未来更多艺术遗产保护挑战,这一技术提供了一条兼具效率与伦理的可持续路径。作为连接传统与未来的桥梁,它不仅赋予古老艺术作品新生,也树立了数字时代文化保护的新标杆。

随着数字修复理念的普及和技术的不断成熟,数字构建面具必将成为全球艺术保护的重要利器,推动文化遗产保护迈向全新的高度。