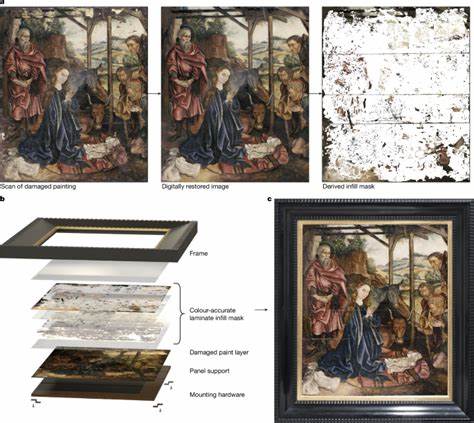

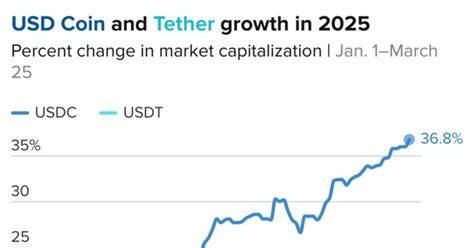

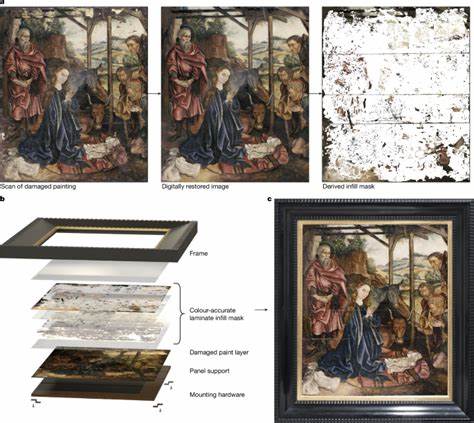

油画作为艺术宝库中重要的文化遗产,历经岁月洗礼往往面临损坏、褪色、裂缝等诸多问题。传统油画修复依赖于手工绘制和材料填补,工艺复杂且耗时漫长,成本高昂,且有可能对原作造成不可逆的影响。随着数字技术的迅速发展,数字构建的面具技术为油画修复带来了革命性的改变。通过数字图像处理和高精度打印技术,修复师能够在保证艺术品安全的前提下,快速、准确地实现物理层面的修复操作。数字面具修复技术的核心在于利用数字化扫描还原艺术品受损区域的色彩及形态,通过计算机算法生成与原作高度契合的图像数据,随后将这些数据以高精度的印刷方式转印于可拆卸的聚合物薄膜上。这种双层色彩打印面具具有良好的色彩还原度和视觉一致性,能够覆盖并修复油画中存在的数千处微小损伤,总面积可达数万平方毫米。

不仅如此,数字面具的材料具备可逆性的特质,确保在未来需要再次修复或调整时,可轻松移除,不损害油画本体。数字面具技术的引入,极大缩短了修复周期。传统手工修复可能耗时数月,数字面具的应用仅需数小时便能完成,相当于效率提升了数十倍。这种高效性不仅降低了成本,也使得大量因条件限制被“封存”不得展出的艺术品得以重新开放展示,丰富了公众的艺术体验。与此同时,数字面具与数字化模拟紧密结合,修复师可在实际操作前通过数字预览对修复效果进行多次调整,确保最终呈现的修复结果与艺术家的原始创作高度一致。这种预见性大幅提升了修复工作的科学性和美学水准。

此外,数字面具构建严格遵循艺术品保护的伦理准则,尊重作品的历史延续性和艺术本质,避免了过度修复或人为痕迹过重的问题。技术层面,修复流程首先借助多光谱扫描和高分辨率摄影获取油画的详尽数据,确保对颜色、纹理及损伤细节的全面捕捉。随后,专业图像处理算法分析人类视觉的色彩敏感度和对比度感知,选取最能掩盖缺陷且视觉舒适的颜色区域进行数字修补。该过程不仅考虑了色彩的物理性质,也融入了心理视觉学的研究成果,提高修复面具在观感上的自然度。生成的面具图像经过精细分层,分别打印色彩层和白色底层,保证印刷的色彩鲜艳且不透光。通过机械精密对位,确保每一个填补区域都能精准覆盖损伤,最大限度减少过填和溢出。

物理贴覆过程中,由经验丰富的修复师完成层叠操作和固化处理,最终达到与原作几乎难以区分的效果。数字面具技术不仅限于修复,也为艺术品的保存、展览和教育带来新的可能。可根据需要设计不同版本的面具,实现多样化的视觉呈现。例如,针对不同光照环境或观众距离调整色彩饱和度,极大增强观展体验。此外,这种技术为艺术教育和研究提供了宝贵工具,数字档案和面具样本可供专家学者反复分析和比较,促进艺术修复学科的发展。尽管数字面具修复技术取得了诸多突破,但依然存在挑战。

如面具材料的长期耐久性、面具与原作物理兼容性以及色彩匹配的极限等问题亟需进一步研究。此外,数字技术的引入要求修复师具备跨学科的技能,包括计算机图像处理、材料科学和传统美术修复技术的结合,这对行业人才培养提出了更高要求。未来,随着人工智能和机器学习的不断进步,数字面具的构建将更加智能化和自动化。结合三维扫描技术,可实现对油画表面立体结构和凹凸感的更加精准复制,实现更具深度感的物理修复。与此同时,绿色环保材料的发展也将进一步提升面具的可持续性,减少对环境的影响。数字构建面具的物理修复为艺术保护带来的不仅是方法上的革新,更代表着对历史文化遗产的全新尊重和守护方式。

通过科技与人文的深度融合,未来更多珍稀艺术作品将得以以最安全和自然的方式焕发新生。公众也能在更广泛的范围内欣赏这些历史瑰宝,真正实现艺术的传播与传承。总的来说,数字面具在油画物理修复领域的应用突破了传统修复的限制,结合数字成像和高精度印刷技术,实现了高效、精准、可逆的修复过程。这一技术不仅有效保护了艺术品,也为博物馆、修复机构和观众提供了更多可能,推动文化遗产保护事业迈入新时代。随着相关技术不断成熟和推广,数字面具有望成为艺术修复的标准工具,激发出更多创新与发展潜力,为全球文化遗产的保护贡献重要力量。