随着人工智能和深度学习技术的飞速发展,心电图(ECG)作为一种非侵入性的重要生理信号,正受到越来越多的关注。尤其是在医疗诊断领域,传统依赖专家经验的心电图解读模式正在被由大语言模型(LLM)驱动的新一代心电图语言模型(ELMs)逐步取代。这些模型不仅可以完成心电图的自动判读,还能结合文本查询生成详细的诊断报告、分析波形特征、识别潜在风险因素,乃至提出针对患者的个性化治疗建议,展示出前所未有的智能化能力。在这一变革进程中,对心电图的输入表示形式选择显得尤为关键。不同的输入形式不仅影响模型的理解和生成能力,还决定了其在临床实用中的稳定性和鲁棒性。当前学界和工业界主要探索了三类输入表示方式:原始时间序列信号、图像渲染形式和离散符号序列。

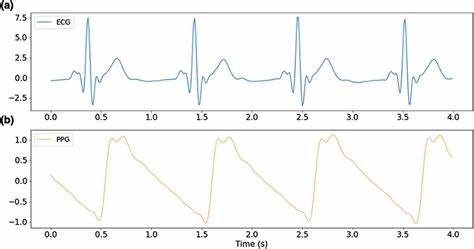

本文将围绕这三种输入表示,通过分析最新研究成果和实际应用案例,深入剖析其各自的优势与不足,以期为开发下一代高效、可靠的心电图语言模型提供科学依据。原始时间序列信号作为心电图数据的最直接形式,保留了完整的电生理信息。此类数据通常包含多通道电压随时间变化的连续采样值,能够细致反映心脏的电活动动态。使用原始信号作为输入,可以让模型学习更细粒度的波形特征,比如QRS波群的形态变化、P波与T波的微弱差异等,从而提高诊断的准确性。然而,时间序列数据本身具有高维度和高冗余的特性,增加了模型训练的计算复杂度和对硬件资源的需求。除此之外,由于信号中可能掺杂环境噪声、电极脱落等影响,模型对于信号扰动的敏感度也较高,影响了整体的鲁棒性。

另一种常见的输入表示是图像格式,即将心电图的波形渲染成传统的二维波形图像。这种方式直观且符合医师的视觉习惯,便于结合图像识别技术进行特征提取。利用计算机视觉领域成熟的卷积神经网络(CNN)和预训练视觉模型,图像形式的输入可以有效捕获波形的整体形态和局部细节,甚至通过图像增强技术提升信噪比。然而,图像渲染过程不可避免地引入了信息转换损失,尤其是量化误差和分辨率限制,可能导致一些细微信号特征无法完全还原。此外,生成图像需要额外的计算步骤,且模型必须适应图像与文本生成的多模态融合,增加了系统设计的复杂度。离散符号序列表示是近年来兴起的一种创新方式。

此方法通过对心电图信号进行符号化处理,将连续信号转化为有限符号集合中的序列,例如通过波形特征编码、心跳分类或其他专家定义的标记系统。这样的符号序列不仅显著压缩了信息量,降低了模型的输入维度和计算负担,还更贴近自然语言处理的输入模式,便于直接与大型语言模型接口结合。研究表明,符号序列在多项性能指标上优于时间序列和图像形式,表现出更强的诊断能力和更高的稳定性。此外,符号序列的离散化过程增强了模型对信号扰动的鲁棒性,降低了噪声干扰带来的影响。但符号化也不可避免地带来一定的信息损失,尤其在某些细微波形异常的捕捉上存在局限,可能影响对复杂疾病的判别能力。近年来,多项国际领先研究团队分别在公开心电图数据集上对三种输入表示进行了系统性对比与评估。

从多个评价指标来看,符号序列总体表现抢眼,获得了最多的统计学显著优胜结果。此外,研究还从模型的骨干架构、心电图采集时长、输入令牌预算等维度展开消融实验,进一步探讨不同因素对输入表示选择的影响。值得注意的是,短时心电图段的符号输入能够保持高效性能,大幅减少计算资源消耗;而在长时信号分析时,时间序列输入虽计算成本较高,但有望捕获更多动态演变信息。为了推动ELMs的发展,还需着重研究输入表示在面对实际临床中各种信号干扰与异常情况下的适应能力。信号扰动包括电极置换、运动伪影、设备故障等现实环境中的常见问题,模型若不能有效应对则难以落地应用。现有研究表明,符号序列相对更具鲁棒性,但如何在符号化过程中保留关键诊断信息,仍是未来技术攻关的重点。

总的来看,选择合适的心电图输入表示是构建高性能ELMs的基础。符号序列以其信息压缩与语言模型适配的优势成为当前研究的焦点,然而时间序列和图像形式在某些特定应用场景仍有不可替代的价值。未来的研究可以尝试融合多种输入表示的优势,实现多模态协同,提升ECG理解的深度和广度。此外,不断优化符号化方法和增强模型对现实环境噪声的适应能力,将进一步推动ELMs从实验室走向临床实用。面对心血管疾病日益严峻的全球挑战,心电图语言模型作为智能医疗的重要突破,正逐步展现出其赋能医生和改善患者健康管理的巨大潜力。科学选择和创新输入表示方案,是实现这一目标的关键环节。

期待相关研究持续深化,为智慧医疗注入更多创新活力。