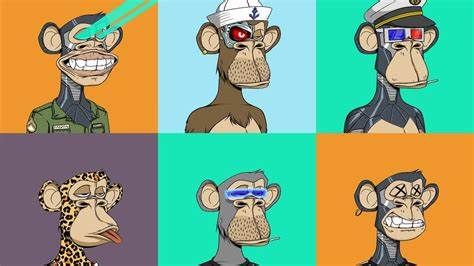

随着数字时代的到来,NFT(非同质化代币)引发了全球投资者与艺术爱好者的巨大关注。2021年,著名艺术家Beeple的一幅数字艺术作品《Everydays: The First 5000 Days》以6930万美元的天价在佳士得拍卖行成交,震惊了数字收藏界。这一现象标志着NFT开始成为数字资产领域的明星产品,吸引了数十亿美元的资金流入。以太坊区块链的技术基础以及加密货币的盛行,为NFT的交易提供了便利和安全的保证。然而,这股狂热背后却暗藏诸多风险,市场的未来走向充满不确定甚至危机。 在探讨NFT市场可能崩溃的原因之前,有必要明晰NFT的本质。

NFT本质上是链接数字资产(如图片、视频、音乐等)的独特代码,通过区块链记录和验证物权,赋予持有者“数字所有权”。然而,这种数字所有权并不等同于传统意义上的版权保护,持有者通常无法阻止数字作品被复制或传播。数字文件的无限复制性削弱了原作的稀缺价值。再者,NFT只能保证链上代码的有效性,而实际数字内容通常存储在链下服务器或网络中,容易面临存储丢失或断链风险,影响NFT的真实价值。 供应过剩是撬动市场崩盘的根本问题。与传统艺术作品有限且独特不同,NFT虽然拥有唯一的Token标识,但背后数字内容可能被大量复制和分享,市场上能出现无限的“相似”或“衍生”作品,稀释了收藏价值。

许多创作者和项目方频繁发行新NFT,试图捕捉短期利润,致使NFT品类泛滥,投资者面对价值辨别困难,市场逐渐失去信心。 技术标准的不统一加剧了所有权的不确定性。目前市场存在多种NFT发放及验证标准,如ERC-721、ERC-1155、Tezos的FA2以及Flow链的标准,缺乏跨链互通和统一规范。这导致NFT资产未来转移、融合及存续存在隐忧。随着区块链技术的持续迭代,原有标准或被淘汰,持有NFT的权益可能遭遇法律以及技术的挑战。一旦基础设施倒退或项目方倒闭,买家权益难以保障,价格随即大幅下跌。

与此同时,NFT市场高度依赖加密货币的价格波动。NFT多以以太坊(Ether)支付,后者价格的剧烈变化直接影响NFT的估值与交易活跃度。比如2018年加密货币市场低迷时,同期NFT交易量急剧减少,许多投资者面临资产价值缩水,市场信心受到重创。加密货币尚未成熟、监管政策不明朗也为NFT市场带来了持续的外部压力。 从心理学角度看,NFT购买行为也呈现出明显的泡沫特征。许多买家抱有通过快速转卖NFT获得暴利的幻想,追逐社交认同和身份象征。

然而,NFT作为“炫富工具”的价值高度依赖他人认可,一旦大众兴趣转移,价格体系缺乏坚实支持,投资者将遭遇巨大亏损。 在宏观经济层面,当前世界经历通胀压力加大、货币政策收紧的阶段,流动性紧缩对高风险资产如NFT构成严重冲击。过去数年因超宽松货币环境催生的资产繁荣可能逐渐回落,NFT市场的脆弱性因此暴露无遗。传统艺术品市场、房地产市场的表现亦会影响财富阶层对NFT的配置意愿,资金流出将加速市场降温。 因此,NFT市场的崩溃或不可避免,但这一过程并非一蹴而就。尽管当前部分优质NFT项目及数字艺术品依然保持高价值和活跃的二级交易,但投机心理主导的市场整体仍处于高度泡沫状态。

长期价值的实现需依赖技术创新、版权保护机制完善以及实用场景的拓展。游戏、元宇宙中的NFT应用正在逐渐改变传统认知,但这些领域尚处早期,普及和变现仍面临挑战。 此外,市场崩盘为行业健康发展带来警示,规范化监管势在必行。通过建立透明的交易平台、加强投资者教育以及明确资产法律地位,有望减少欺诈风险与泡沫扩散,促进NFT产业链的理性成长。投资者在参与NFT时需谨慎评估风险,避免盲目跟风,在多元资产配置中合理分散。 总之,NFT市场的辉煌背后隐藏着诸多结构性和心理性的风险因素。

无限的供应、技术标准的未定、依赖加密货币的波动、心理投机的主导以及宏观经济逆风,共同构筑了这场数字资产游戏的隐形陷阱。虽然NFT代表了区块链技术发展的创新方向,也为数字所有权和创意经济开辟了新天地,但若忽视其内在的脆弱性和缺陷,难免让市场经历类似历史上的泡沫破裂。未来NFT市场能否实现可持续发展,关键在于技术整合、法律保障和消费信心的稳定。投资者应理性看待数字艺术的价值,认清市场风险,切勿被一时的狂热蒙蔽双眼。