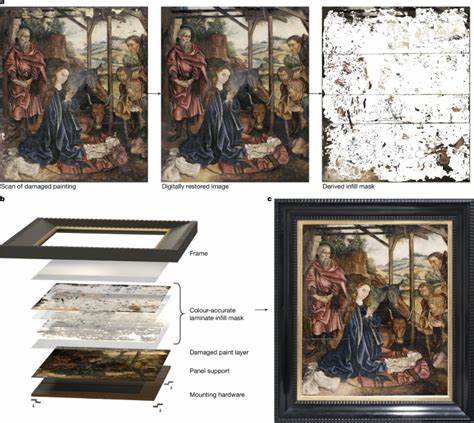

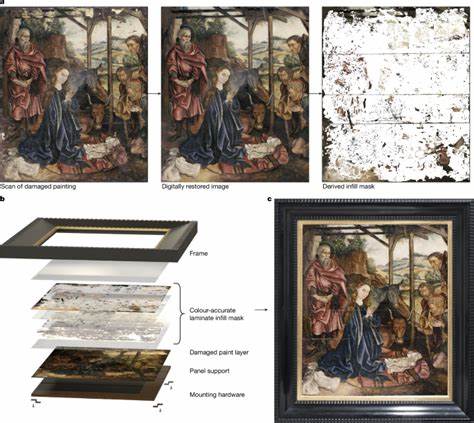

油画作为艺术宝藏的重要组成部分,在历史的长河中承载着丰富的文化信息和审美价值。然而,由于时间流逝、环境变化以及意外损伤,许多油画作品出现了不可避免的破损和颜色缺失。传统的绘画修复方法通常依赖于人工填补和手工补色,虽然能够针对损伤进行修复,但过程漫长且费用高昂,且极易受到人为技术水平的限制。此外,传统的修复手段难以做到完全可逆和对原作的保护,从而在艺术保护伦理上面临诸多争议。近年来,随着数字技术和材料科学的迅猛发展,数字构建面具技术在艺术品修复领域崭露头角,成为解决传统方法瓶颈的创新路径。数字构建面具是一种通过高精度数字扫描和图像处理,将计算机生成的修复色彩图层精确打印在透明聚合物薄膜上的技术。

该面具能严格匹配原画的颜色、纹理乃至细节,实现对损伤区域的物理覆盖和视觉补偿。以此技术为核心的物理修复不仅能在极短时间内完成大面积损伤的填补,还保证了修复材料的可逆性和非侵入性,极大提升了艺术品的保护水平。数字构建面具技术首先依赖于对受损绘画的高分辨率数字扫描,通过多光谱成像等先进设备详细捕捉画面每一处细微变化和颜色信息。利用人工智能辅助的图像重建算法,将缺失和破损部分以周边完整图像为参考进行色彩推断和纹理匹配,生成理想的补色方案。随后,经过色彩校正和视觉人类感知准则的严格评估,将修复色彩数据进行分层设计,最终以双层印刷工艺打印在聚合物薄膜之上。该面具的设计充分考虑对光学效果及质感的还原,同时确保面具与油画表面之间的附着力适度,以便未来保守修复时能安全拆除。

此种数字与物理相结合的修复方法最大程度减少了人工干预和对画布的潜在损伤。与传统由专业修复师用画笔人工补色的慢工细活相比,数字构建面具能够在数小时内实现对上千处损伤点的精准填补,显著提升了修复的效率和经济性。更为重要的是,面具的可逆性保证了修复过程无永久改变艺术品本体,符合艺术保护的伦理原则。通过对实际案例的研究分析,数字构建面具技术已成功修复了诸如15世纪大师的油画作品等历史珍品。大量面积达数万平方毫米的损伤区域在短时间内被精确覆盖,修复效果与计算机模拟高度吻合,展现了技术的准确性和实用性。多方博物馆和研究机构的合作亦验证了该技术在不同风格与材质绘画上的广泛适用性。

数字构建面具还支持为艺术保护者和策展人提供多方案模拟和效果预览,使决策更为科学与灵活。借助计算机模拟的数字修复图像,保护团队能够快速调整颜色、纹理和覆盖范围,以达到最佳的视觉效果和保护需求,避免误判和试错。此种“虚拟-实体”联动机制提高了修复质量,节省宝贵时间和资源。数字构建面具技术的发展亦推动了跨学科研究,包括材料工程、计算机视觉、色彩科学和艺术史等领域的交流。研究者不断探索更符合人类视觉感知的色差测量模型,优化打印工艺实现更细腻的色彩表现,同时保障面具材料的长期稳定性和对原作的化学无害性。未来,这一技术有望结合3D扫描和打印,实现绘画表面微观凹凸的拟真还原,为物理修复带来质的飞跃。

在数字构建面具的应用过程中,伦理问题被置于高度关注的位置。修复工作的目标并非创造新的艺术品,而是尊重历史原作的完整性与真实性。因此,面具设计严格遵循可撤销原则,确保任何修复行为都可被安全逆转,且不掩盖或篡改艺术家的笔触和风格。此外,对于色彩还原,人类视觉感知标准被融入算法中,避免过度修补及色彩失真。此策略促进了艺术保护与现代技术的和谐共生。数字构建面具技术在全球范围的艺术保护领域正逐渐普及,为许多由于经济或技术限制而长期被封存的受损艺术品带来了新的生命。

这种高效、低风险且视觉真实的修复手段有望解锁更多珍贵作品的公共展示可能性,助力文化遗产的传承与传播。随着技术持续成熟,未来数字构建面具有望作为标准手段,替代部分传统人工修复模式,成为艺术保护工作的重要利器。总之,数字构建面具技术在绘画物理修复中的应用代表了艺术保护领域的一大创新突破。它集合了数字图像处理、色彩科学和先进材料技术,解决了传统修复过程耗时长、成本高和人工风险大的难题。通过可逆的物理面具实现精准颜色补填,极大提升了修复效率和质量,保障了受损绘画作品的历史真迹与文化价值。未来,随着相关科技的深化融合与跨界合作,这种技术有望广泛推广,为全球文化遗产的保护开创新时代,助力人类艺术瑰宝焕发新的光彩和生命力。

。