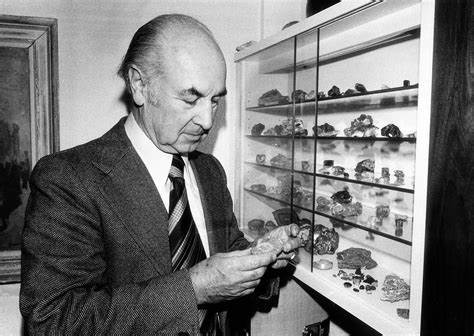

在现代医药研发领域,真菌作为天然药物的来源一直备受关注。最近,西弗吉尼亚大学(WVU)一名学生的重大发现引发了科学界极大的兴趣——她找到了瑞士化学家阿尔伯特·霍夫曼(Albert Hofmann)早在上世纪30年代便预测存在,但一直未被发现的神秘真菌。该真菌能够产生类似LSD的生物碱,对治疗抑郁症、创伤后应激障碍及成瘾等多种疾病展现出巨大潜力。 这项开创性的研究由环境微生物学专业的学生科琳·黑兹尔(Corinne Hazel)主导,她的发现不仅弥补了科学界长期存在的空白,也为真菌和植物共生关系的研究带来了新视角。霍夫曼是半合成迷幻药LSD的发明者,他曾提出野牵牛花中存在一种真菌,可能是LSD相关生物碱的天然来源。然而,尽管科学家们多次尝试寻找这种真菌,却一直未果。

科琳在导师、植物与土壤科学教授丹尼尔·帕纳乔尼(Daniel Panaccione)的指导下,专注于研究野牵牛花通过根系释放的一类保护性化学物质——麦角生物碱(ergot alkaloids)。在实验过程中,她注意到种子表皮中存在微小的绒毛状结构,这提示她发现了一种未知真菌。随即,科琳利用基因组测序技术确认了这种真菌为新物种,并将其命名为“隐秘围腺菌”(Periglandula clandestina)。 这一名字既反映了真菌长时间未被科学家发现的特性,也体现了它隐藏在植物种子极细微部位的神秘性。隐秘围腺菌具备高效合成麦角生物碱的能力,这类物质正是构成LSD化学核心的基石。麦角生物碱是一类由真菌特有、广泛存在于粮食作物如黑麦上的化合物,虽然某些化合物具有毒性,但经过合理剂量控制或结构改造,能够发挥治疗偏头痛、帕金森病以及女性子宫出血等疾病的作用。

而科琳的发现不仅在基础科学上具有极高价值,未来在医药开发方面更具战略意义。她目前正积极探索如何培养这一生长缓慢的真菌,并计划调查更多野牵牛花相关物种是否也存有类似的共生真菌,以发掘其它潜在的生物活性化合物。 科琳表示,能够偶然发现这一直被科学界寻找多年的真菌,她感到非常幸运和自豪。她的经历也展现了年轻学者在科学研究中敏锐的观察能力和执着的探索精神。她的导师帕纳乔尼教授则称赞科琳拥有非凡的天赋,认为她的工作不仅推动了科学界对植物-真菌共生机制的认识,更为将来开发以麦角生物碱为基础的创新药物打开了大门。 科琳和团队的研究成果已在国际著名的真菌学期刊《Mycologia》上发表,受到了广泛关注。

这一发现再次证明了综合现代基因组学技术与传统微生物学方法的重要性。通过深入了解真菌与寄主植物间复杂而微妙的相互作用,科学家有望揭示更多具治疗价值的天然化合物及其生物合成途径。 除了在医学领域的潜在应用,隐秘围腺菌的研究还可能为农业带来益处。麦角生物碱虽对人畜存在毒性,但其合理调控能够减轻作物病害,提高植物抵抗力。科学家们希望通过基因编辑等技术手段,控制真菌产生生物碱的量,实现有益成分的稳定供应,避免不良副作用,从而在农业生产中发挥更积极作用。 药物研发与真菌生物学的交叉领域展现出巨大的发展潜力。

特别是在全球对心理健康及慢性病治疗需求日益增长的背景下,从天然资源中开采新药具有重要战略价值。科琳·黑兹尔的研究成果把这一理念转变为切实可行的科学基础。 展望未来,科学界有望利用隐秘围腺菌及其合成的麦角生物碱,设计出更安全、有效的精神药物,帮助全球无数患者走出疾病阴影。同时,这一发现也激励了更多年轻科学家投入植物与微生物共生关系的探索,推动生物医药及农业科技跨越式发展。 西弗吉尼亚大学作为学术研究的前沿阵地,借助丰富的科研资源和开放的研究环境,支持了科琳和她的团队取得这一成果。随着进一步的实验数据发布和药理研究展开,相信隐秘围腺菌将在不远的将来成为生物医药领域新的明星。

总之,科琳·黑兹尔发现的隐秘围腺菌不仅验证了霍夫曼早期的假设,更为科学界揭开了植物与真菌复杂共生关系的新篇章。这一突破不仅有望催生新一代精神药物,还将在微生物学、植物学及药物化学领域产生深远影响。未来,随着研究的深化和技术的发展,这一真菌极有可能成为医学和农业领域的宝贵资源,为人类健康和社会福祉创造巨大价值。