近年来,流行歌曲的长度逐渐缩短,这一趋势引发了音乐界和听众的广泛关注。从过去五分钟以上的经典旋律,到如今普遍不足三分钟的热门单曲,歌曲时间的减少不仅体现了时代的变迁,也反映出音乐消费习惯和技术环境的深刻变化。歌曲变短究竟意味着什么?又是如何影响音乐制作、艺术表现和市场生态的?本文将为您详细解析这一现象,并探讨它对未来音乐发展的重要启示。 音乐历史中,歌曲长度并非一成不变。早期流行音乐受到技术限制,例如唱片容量、广播时间等因素,通常维持在三分钟左右。随着录音技术和传播手段的革新,歌曲长度出现多样化,有的作品甚至超过十分钟,充分展现艺术家创作的自由度。

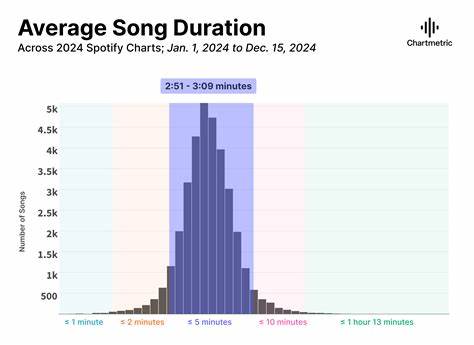

然而进入数字音乐时代,尤其是流媒体平台兴起之后,歌曲逐渐回归短小精悍的格式,成为新的主流趋势。 流行歌曲变短的首要原因是听众注意力的改变。数字时代的信息爆炸使得受众的注意力变得更加分散,短小的歌曲更容易抓住用户的兴趣,快速传达核心信息。再加上社交媒体和短视频应用的普及,快节奏的内容消费习惯促使音乐制作方调整策略,创作更符合用户快速浏览习惯的短歌。 此外,流媒体平台的计费和推荐机制对歌曲长度的优化起到了重要推动作用。例如,Spotify和Apple Music等平台采用按次播放计费的商业模式,短歌曲能够增加单次播放次数,从而提升收益。

与此同时,算法推荐倾向于推荐用户停留时间较长或多次播放的歌曲,短歌因易于重复听和分享而更容易获得流行度,进一步促使音乐人调整创作思路。 从创作层面来看,短歌曲促使艺术家更加专注于精炼内容和情感表达。有限的时间长度要求歌曲在旋律、歌词和节奏上更加紧凑,一曲方寸之间蕴含丰富情感成为重要目标。虽然有人担忧短歌会限制艺术表现的深度和多样性,但实际上,这也激发了创作者在创新方式上的探索,通过技巧和情感的精准传达来替代冗长的铺垫。 音乐产业的结构性变化也加速了歌曲长度的缩短。传统唱片销售向数字流媒体过渡,使得音乐发行周期缩短,作品更新频率提高。

音乐公司和制作人更倾向于快速推出符合市场需求的多样化单曲,从而保持热度和竞争力。这种趋势使得短歌成为主流,促使整个产业链围绕高效、快速传播的音乐产品展开。 对于听众来说,短歌曲带来的最大改变是音乐消费方式的多样化和碎片化。用户可以在上下班通勤、休息间隙等碎片时间内欣赏完整的音乐作品,更加灵活便利。同时,短歌也更适合在社交媒体中传播,成为网络文化和年轻群体情感表达的重要载体。这样的变化不仅拓宽了音乐的受众基础,也促进了不同文化元素的交融和流行音乐的全球化传播。

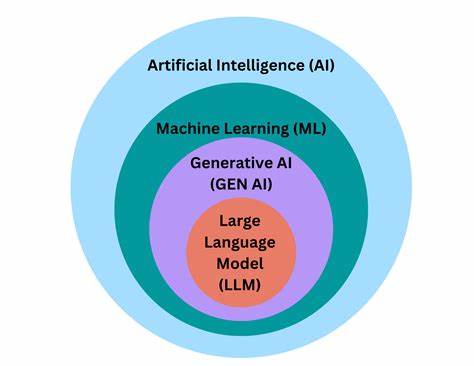

然而,流行歌曲变短也带来一些争议和挑战。部分音乐人担心,过度追求短小可能削弱作品的艺术深度和叙事性,影响音乐的多样性和创新力。长期来看,这种单一化的趋势可能导致音乐风格趋同,听众体验变得单调。如何在迎合市场需求和保持艺术价值之间找到平衡,成为音乐产业亟需解决的问题。 未来,随着人工智能和大数据技术的不断发展,歌曲长度的变化或将更加多样化和个性化。AI技术可以根据用户偏好和场景自动生成适合的音乐内容,为不同需求提供定制化解决方案。

同时,新兴沉浸式体验和互动音乐的兴起,也可能促使歌曲结构和时长更加灵活,打破传统长度限制,实现更加丰富的艺术表现形式。 总的来看,流行歌曲变短是数字化时代音乐生态调整的重要体现,反映了技术进步、用户习惯和产业策略的共同作用。它既带来了创新机遇,也提出了新的挑战,既推动音乐内容的高效传播,也推动创作者不断适应和创新。未来音乐的演变将更加多元和智能化,歌曲长度只是其中一个纬度,但它无疑为我们理解当代音乐发展提供了宝贵的视角。 在这一大背景下,音乐爱好者、创作者乃至整个产业链都需要积极拥抱变化,同时保持对艺术本质的坚守。只有如此,才能在快速变革的时代中,让音乐继续焕发出独特的魅力,成为连接人心、表达情感、引领文化的重要力量。

。