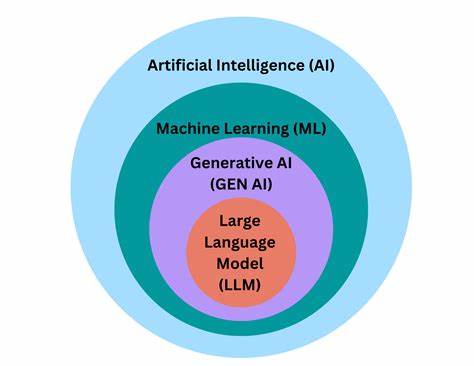

近年来,人工智能技术的发展尤为迅猛,尤其是大型语言模型(Large Language Models,简称LLM)的出现,极大地推动了诸多行业的创新与效率提升。作为一名在云计算基础设施和软件开发领域拥有丰富经验的工程师,作者亲身参与了多种基于LLM的应用开发与部署,深刻体会到这些技术在实际场景中的潜在价值与局限。如今,人工智能已经不再是单纯的技术话题,而是深刻影响着软件创业生态、企业运营模式甚至整个产业链变革的关键动力。当前,即使是最激烈的怀疑者也开始承认,生成式人工智能在过去几年中的进步,将在相当长时间内对众多行业产生深远影响。然而,在充斥着噱头和夸大宣传的市场环境中,明确真实有效的AI应用仍然是一项挑战。很多所谓的AI产品仅仅停留在概念和包装阶段,实际功能苍白无力,难以为用户带来长期价值。

尽管如此,仍有部分工具凭借卓越的性能和可靠性获得市场青睐,推动技术持续优化,形成了良性的发展生态。例如,在编程辅助领域,无论是被称为“vibe-coding”的新兴理念,还是多家头部企业凭借精准代码生成和项目管理功能所获得的多亿美元高估值,都显示出市场对高质量AI辅助工具的殷切需求。不可否认,人工智能工具还存在“幻觉”(hallucination)问题,即生成内容可能包含错误或虚假信息,这对使用者的专业判断提出了更高要求。软件工程师若不能及时识别并纠正这些错误,极易导致时间和资源的浪费。因此,具备扎实专业技能和批判思维的技术人员,是确保AI技术落地发挥最大效能的关键。实际上,技术进步还推动了创业企业实现以更少人员投入获取更高年度经常性收入的趋势。

新一代AI驱动的初创公司借助自动化和智能辅助,大幅优化了产品迭代速度与市场响应能力,使得创新周期空前压缩,竞争力显著提升。本文提到的市场数据同样证明了这一点:许多团队规模小却实现了超常规的收入增长,体现了“用更少做更多”的行业新范式。面向未来,结合专家的深度领域知识和对AI工具的熟练应用,将极大增强企业和个人的核心竞争力。正如一种比喻所表达,工具的价值取决于使用者的技能和思维方式。LLM虽然能高效生成内容,但其输出基于训练数据与上下文,往往受限于平庸中庸,缺少独创性或发散性的判断,难以替代真正的专家思维。因此,拥有尖端领域知识并且能够对AI生成内容进行合理辨析和调整的专业人员,才能充分发挥AI辅助的指数级提升效应。

诸如检索增强生成(Retrieval Augmented Generation, RAG)等技术,已成为连接AI模型与外部知识库的关键手段。将领域专家的智慧视为另一种优质“数据源”,不仅能丰富模型的上下文信息,也能及时纠正潜在错误,使得自动生成结果更符合实际需求和应用场景。门槛提升的同时,人机协同的价值显著攀升,呈现出线上线下知识与技术融合的新时代。正因如此,当前最为核心的能力不单是对AI技术本身的理解,更在于如何将其真正嵌入到已有的业务流程与工作习惯,形成顺畅、高效的“AI+人类”协作模式。这意味着持续的学习、实践与流程迭代不可或缺。任何仅仅停留在简单试用或表面体验阶段的使用者,难以体会到技术带来的真实优势。

经验丰富的工程师常常需要花费数周甚至数月时间,调试和优化自己的工具链,才能找到最适合个人工作流的AI辅助方案。由此可见,人工智能的普适应用不仅是技术升级,更是一场关于认知模式和工作方式的革命。纵观软件工程师的职业发展轨迹,关键始终在于灵活敏捷、善于发现模式并不断适应变化。与以往传统的编码辅助工具相比,LLM及其配套生态展现出更强的自适应能力和创造潜力,但也要求使用者更高的批判意识与自我驱动力。市场上充斥着各种噱头和不实言论,破除迷雾的方法唯在于冷静分析和实际验证。不是所有宣称可以大幅提升生产力的AI工具都值得投入时间与资源,理智的甄别与长期磨合才是成功的关键。

事实证明,技术发展节奏的加快是不可逆的趋势。无论是从硬件算力提升带来的计算速度,还是软件架构优化催生的新兴商业模式,都在不断挤压传统开发周期,使得反馈循环更加紧密。未来,谁能更快的形成轮回、捕捉机会、快速试错,谁就能在竞争中占据优势。这对创新创业者提出了更高的迅捷反应和决策能力。总之,人工智能和大型语言模型正逐渐成为推动产业升级和重塑企业核心竞争力的关键引擎。它们不仅改变了技术开发的方式,更深远影响了商业模式、人才培养乃至整个社会结构。

面对这场数字化浪潮,唯有具备持续学习、批判思考且勇于实践的态度,才能真正把握时代脉搏,实现技术赋能与个人成长的双赢。人工智能的未来并非遥远幻想,而是此刻推动现实变革的强大力量。拥抱变化,结合专业知识与先进工具,持续优化流程和思路,将为个人和组织打开全新的发展空间和可能性。随着技术边界不断拓宽,属于我们的数字未来正在逐步成型。