城市作为人类文明的象征,承载了丰富的社会、经济和文化信息。城市化不仅是人口向城市地区聚集的过程,更体现了人类社会组织结构、资源利用与环境互动的深刻变化。为了探讨城市化的长期趋势,理解其对社会和环境的影响,研究人员开发了一个跨越六千年,涵盖公元前3700年至公元2000年的全球城市空间数据库。该数据库的建立,不仅为地理学、历史学和社会学等多个学科提供了珍贵的数据基础,也推动了全球城市演进研究的创新。 历史城市数据的收集与整合是一项挑战。传统上,关于古代和历史时期城市人口的数据分散,缺乏空间定位,且来源多样,准确度参差不齐。

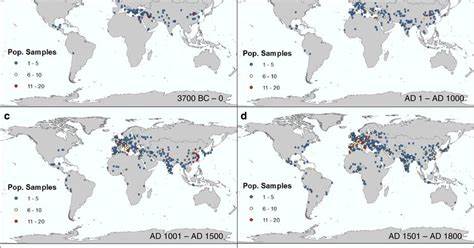

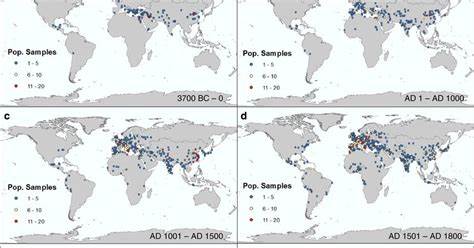

该项目以历史学家特修斯·钱德勒和政治学家乔治·莫德尔斯基的研究成果为基础,进行数字化、古籍转录和地理编码处理,弥补了传统数据的缺陷。钱德勒以其对城市人口估计的细致研究闻名,采用多变量方法推算历史城市人口,涵盖了2250年前至1975年的主要城市。莫德尔斯基则专注于更古老的时期,拓展了早期城市数据,尤其是3500年前至公元1000年间的古代城市群体,并引入基于城市等级和幂律分布的规模法则,为长时段城市规模分析提供支持。 这些数据经过清洗和标准化后,赋予每个城市一个精确的地理位置坐标,形成空间明确的历史城市人群分布图谱。该空间数据的构建,揭示了历史上城市群的地理格局及其迁移趋势。以人口加权的全球重心计算显示,早期城市主要集中于现今的美索不达米亚地区,由此向西扩散,经历数千年后,全球人口重心又开始向东方回移,反映了文明中心的变迁和全球人口流动的宏观趋势。

城市作为农业生产地区的邻近地带,其发展不仅受自然资源的影响,更受到社会制度、贸易网络、技术革新和政治力量的制约。数据库最初设立的目的之一,是科学验证城市与肥沃农业区逼近程度对其增长速率的关系。通过空间数据与农业生产区的叠加分析,研究者们能够探讨农业产能、土地利用和城市规模之间的互动关系。 然而,该数据库也存在一定的限制。其时间和空间的数据分布不均匀,某些区域如南亚、美洲和非洲的历史城市信息较为稀缺,而欧洲和东亚城市的记录则较为完整。同时,历史人口数据的估算本身伴随着不确定性,受限于原始数据质量及不同历史时期对“城市”定义的差异。

钱德勒和莫德尔斯基的研究采用了不同的城市人口阈值标准,这使得数据间存在一定的可比性挑战。尽管如此,将这些历史数据空间化,大大提升了其可用性和跨学科的研究潜力。 现代城市化带来了环境和社会的深刻变革。理解过去城市发展的空间模式及其演变规律有助于预测未来城市化的走向及其对生态系统的影响。例如,城市扩张速度、人口增长路径和地理位置选择,都是城市规划和可持续发展战略必须考虑的重要方面。历史上的城市兴衰,也为当代城市治理提供了借鉴,提醒我们重视资源分配、基础设施建设和社会结构的稳定。

在数据收集过程中,技术手段的使用极为关键。由于传统书籍和手稿中数据量巨大且格式复杂,自动文字识别(OCR)技术受到字体、扫描质量等限制,手工转录成为确保数据准确性的必要步骤。同时,多重地理编码来源的运用,如GeoNames数据库、古代地理位置库及地理坐标校正工具,有效提升了地理定位的准确度。为了应对同名异地现象和历史城市名称变迁,数据库中特别添加了多个地名别称及可靠性分级,使研究者能够根据分析需求过滤不同可信度的数据。 未来,借助更多考古发现、卫星遥感和现代城市统计数据,可以进一步完善和补充这一跨时空数据库。引入基于人工智能的空间数据挖掘和时空模拟技术,也将助力揭示城市发展背后的动力机制和演化规律。

此外,结合环境科学和社会科学的多元视角,能够深化对城市化进程中人类活动与自然环境相互作用的理解。 长期的全球城市空间数据不仅有学术意义,也具备实践价值。城市规划者、政策制定者和环境保护者能够参考人类历史上的城市化轨迹,认识到城市规模扩张与环境压力之间的关系,推动更加宜居、可持续的城市发展路径。同时,公众对城市的认知也将更加立体和全面,促进相关文化遗产保护和社会参与。 全球城市化是人类社会发展的重要组成部分,研究跨越六千年的城市演变,帮助我们回顾文明的起源及其多样化发展。从美索不达米亚的早期城市,到古代文明的繁荣,再到现代都市的快速扩张,城市空间的变迁折射出人口迁移、经济变革和技术进步的脉络。

空间化的历史城市数据库,作为连接过去与未来的桥梁,将持续推动城市学、历史学和环境科学等领域的交叉融合,揭示城市化的本质与未来走向。