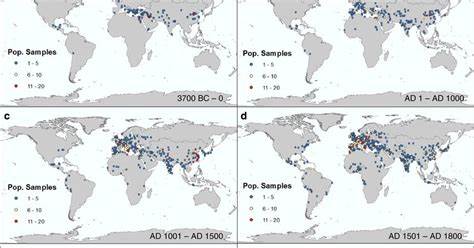

城市作为人类文明的重要载体,其产生与发展深刻影响了社会结构、经济繁荣与环境变化。探索全球城市化历程不仅帮助我们理解当代城市的形成,也为未来的可持续发展规划提供宝贵参考。通过对涵盖公元前3700年至公元2000年六千年间城市人口数据的空间化研究,科学家首次构建了全球范围内具备地理定位的历史城市数据库,揭示了历史上城市分布和人口规模的空间与时间特征。该数据集汇聚了历史学家塔修斯·钱德勒(Tertius Chandler)和政治科学家乔治·莫德尔斯基(George Modelski)的研究成果,结合考古资料与人口普查记录,转化为包含地理坐标的数字化格式,使得全球城市化的轨迹得以清晰呈现。该研究的核心挑战之一在于不同历史时期和不同区域的城市定义存在较大差异,同时城市名称的变迁、拼写的多样性以及历史数据的稀疏性也增加了数据空间定位的复杂度。因此,研究团队采用了多种数据清洗与核对方法,结合GeoNames数据库、地理信息系统工具和人工校验,确保了数据的准确性与可靠性。

伴随可靠性评级的建立,研究者能按需筛选数据,以满足不同研究对地理定位精度的需求。通过分析不同时期的地理人口加权中心,研究揭示了城市人口中心经历的迁移过程。最早期的城市群起源于两河流域,即今天的伊拉克和科威特附近,该区域因肥沃的农业资源成为城市发展的温床。随时间推移,城市人口重心向西迁移,直到公元1500年后开始以新的路径出现全球城市重心的转移。数据同时证实,城市的发展与邻近农业生产力紧密相关,这印证了古代城市多依赖于稳定的食物供给支持其扩张。钱德勒和莫德尔斯基的数据虽然在时间与空间上存在不均衡,尤其是亚非美等地的早期城市记录较为稀疏,但其科学价值不可小觑。

它们为研究城市的兴衰周期、人口迁移趋势以及城市化对环境影响提供了独特的历史视角。该数据集被广泛应用于地理学、历史学、人口学乃至经济学与环境学领域,助力揭示古代文明如何塑造现代城市形态和发展路径。例如,通过分析不同时代大型城市的人口规模,可以进一步理解政治、经济、技术变革对城市扩张的驱动作用。与此同时,研究也凸显了城市定义的多维性和复杂性,不同时代甚至不同文化对何为“城市”的理解均有所不同。令人关注的是,传统的城市规模界定往往依据行政边界或人口阈值,但在人类早期历史中,城市的功能和结构呈现丰富多样,单一标准难以涵盖其全貌。这就要求未来研究在数据整合和方法学创新上持续努力,以更加多元化和动态化的视角探索城市化进程。

空间化的城市人口数据还为跨学科研究提供了桥梁,例如环保学者可据此评估人类活动对自然生态的长期影响,社会学家则能分析城市化对社会结构和文化演变的贡献。此外,现代信息技术的发展,特别是地理信息系统(GIS)和大数据分析,为历史数据的空间化、可视化及动态模拟创造了技术基础,使得复杂的城市化演变过程更易于理解和传播。尽管数据存在一定的局限性,如部分人口估计依赖历史推断、古代地理位置难以精确匹配,但该研究的开放数据格式和详尽的可靠性评级为学界后续优化奠定了坚实基石。未来,可通过结合新增考古发现、历史档案和现代城市数据,持续完善全球城市化谱系,推动“人类居住科学”的系统构建。总之,六千年全球城市化的空间化研究不仅填补了历史城市人口地理信息的巨大空白,更加深化了对城市发展机制的理解。它让我们回望历史文明的兴衰轨迹,同时启示当下与未来的城市规划,为全球城市可持续发展寻找历史根基与科学依据。

随着数据资源和技术手段的不断丰富,相信这一领域将迎来更加深入和广泛的研究成果,促进跨领域合作,推动城市研究进入新的新时代。