近年来,汽车技术的快速发展极大地改变了人们的出行方式。智能化、网联化使得汽车不仅仅是简单的交通工具,更是复杂的信息系统和通信平台。蓝牙作为车内连接的关键技术之一,为驾驶者带来了便利,同时也带来了不可忽视的安全风险。2025年7月,安全研究人员披露了名为PerfektBlue的蓝牙漏洞组,涉及多个重量级汽车品牌,震惊业界。这些漏洞存在于OpenSynergy公司开发的BlueSDK蓝牙软件栈中,影响范围涵盖数百万辆汽车。PerfektBlue漏洞包括四个不同的安全弱点,分别涉及蓝牙协议栈中的关键模块,如AVRCP、L2CAP及RFCOMM。

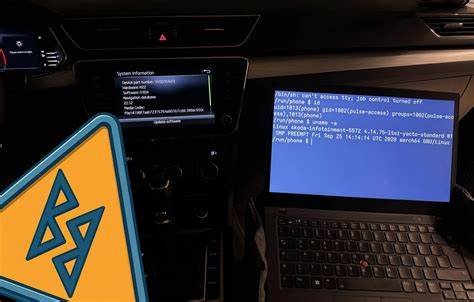

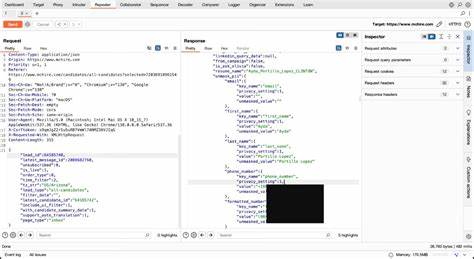

具体来说,其中包括针对媒体控制协议的use-after-free漏洞、不正确的信道标识验证错误、以及协议终结函数中的错误处理问题。这些缺陷不仅导致远程代码执行的风险,而且使得攻击者可以获取车辆信息娱乐系统的控制权,进而对整车系统发动进一步攻击。更令人担忧的是,这类攻击甚至可以通过一键点击触发,攻击者只需诱导用户接收蓝牙配对请求,即可利用漏洞完成远程攻击。部分汽车厂商的设定甚至允许无须用户确认即可配对,极大增加了安全隐患。涉及的汽车制造商包括Mercedes-Benz、Volkswagen和Skoda等知名品牌。据安全公司PCA Cyber Security的研究,在未打补丁的情况下,这些车辆的车载信息娱乐系统容易受到攻击,攻击者可通过获取系统权限,实现GPS位置跟踪、监听车内对话、窃取车主电话联系人信息等危害用户隐私的行为。

不仅如此,攻击者还能通过侧向移动,访问汽车的其它关键系统,进一步威胁车辆安全。尽管这些漏洞的技术细节尚未全部公开,但从现有信息上看,PerfektBlue攻击在汽车安全领域具有极高威胁性。OpenSynergy公司早在2024年6月就确认了这些问题,并在9月发布了相应的安全补丁,然而很多汽车制造商未及时将补丁集成到产品的固件更新中,导致漏洞依然存在于大量车辆中。值得关注的是,部分有相关漏洞的车辆系统设定了较为宽松的蓝牙配对策略,甚至允许车辆处于待配对状态时自动连接附近设备,这为攻击者提供了便利的攻击入口。汽车制造商方面,Volkswagen公开表示已启动调查,确认其某些信息娱乐系统在特定条件下存在未经授权通过蓝牙连接的风险,但强调攻击需满足包括车辆点火状态、配对模式激活及用户授权等一系列前提条件,且攻击者必须保持与车辆一定距离以内,才能实现攻击。这表明虽然PerfektBlue攻击风险真实存在,但其实际利用需要满足较严格的环境条件。

Mercedes-Benz方面则未对媒体的询问做出回应,加剧了外界对其安全整改进展的关注。同时,一家未被公开点名的OEM制造商也被发现存在类似漏洞,但尚未向公众披露,以配合补丁开发。作为行业安全专家,PCA Cyber Security多次参加Pwn2Own Automotive竞赛,累积丰富的行车安全漏洞发现经验。此次PerfektBlue漏洞的发现和披露,再次提醒汽车行业必须重视底层软件组件的安全性,尤其是广泛应用的第三方技术。BlueSDK不仅仅用在汽车领域,还被其他嵌入式设备利用,因而潜在影响更为广泛,但由于软件定制和厂商隐私政策,具体应用情况难以公开确认。从技术角度分析,PerfektBlue漏洞大多数属于内存管理不当和协议逻辑错误,攻击者利用后可触发系统崩溃甚至执行恶意代码,完全控制受影响设备。

蓝牙协议的无线通信特性及设备自动连接设置更是加剧了风险。安全补丁是当前最有效的防护手段,汽车厂商应尽快推送固件更新,用户也应确保车辆系统和手机蓝牙软件保持最新版本。同时,优化配对流程,增强用户授权机制,是降低风险的关键策略。未来汽车安全的挑战不仅是软件漏洞修复,更在于提升整个车载通信架构的设计安全性。例如,采用更严格的访问控制机制、增加动态安全检测以及基于人工智能的入侵防御系统,都将是研究和发展的重点。随着车联网和自动驾驶技术的进一步发展,车辆系统面临的攻击面将更广,攻击手法也会更加复杂多样。

PerfektBlue案例成为行业宝贵的警示,强调了信息娱乐系统作为攻击入口的脆弱性。汽车行业的安全工作不应仅停留在传统防护层面,必须从体系结构、供应链、用户操作习惯等多维度进行全面加强。对普通车主而言,选择具备快速响应安全事件能力的汽车品牌及定期关注厂商发布的安全更新公告,是保障个人车辆信息和行车安全的保障。此外,智能手机作为连接车辆的重要媒介,也应做好安全防护,防止恶意软件通过手机扩散至车辆系统。总结来看,PerfektBlue蓝牙攻击展示了汽车软硬件集成复杂环境下安全管控的薄弱环节。通过结合行业合作、技术创新和用户教育,才能有效降低此类漏洞带来的风险。

展望未来,随着汽车智能化水平的提高,建立起更加坚固的安全生态系统,将是保护用户隐私和生命财产安全的关键。为此,安全研究人员、汽车制造商及所有相关方需携手推动软件安全规范制定、漏洞快速响应机制以及安全意识提升,真正实现汽车行业的可持续安全发展和用户信任保障。