随着移动通信技术的快速发展,手机网络已经成为现代社会中不可或缺的基础设施。然而,伴随着这一便利,人们的隐私和安全也面临着前所未有的威胁。其中,IMSI捕获器(IMSI-Catcher)作为一种针对手机用户的监控设备,因其强大的定位追踪和通信干扰能力而备受关注。本文将深入解析IMSI捕获器如何充分利用手机网络协议的缺陷,实施信息收集与隐私入侵,从而帮助读者全面理解这一复杂且隐蔽的威胁。IMSI捕获器为何能“捕获所有”?这一点的答案就在于其与移动网络通信流程的紧密结合。IMSI,即国际移动用户识别码,是存储于手机SIM卡内、用于唯一识别手机用户身份的关键参数。

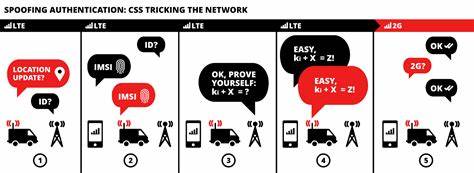

IMSI捕获器本质上是一种伪装成手机基站的设备,它通过诱使周边手机连接到其假冒的基站,进而获取这些手机的IMSI信息。因为手机系统在搜索连接基站时,会自动选择信号最强的基站,IMSI捕获器通过发射强信号诱使手机优先连接,实现对目标的“捕获”。此过程通常在用户毫不知情的情况下完成,令人防不胜防。IMSI捕获器的攻击技术主要基于手机通信协议特别是2G(GSM)网络的设计缺陷。早期2G网络在安全机制上相对薄弱,允许部分通信无加密传输,且加密算法(如A5/1、A5/2)存在已知漏洞。攻击者可以借助IMSI捕获器实施中间人攻击,实现通信监听和截获。

具体来说,攻击者伪装成网络基站,发起身份认证请求,利用蜂窝系统在2G认证中的信息流动过程,将基站、手机与真实网络相互连接,绕过验证协议,从而获取通信内容,严重侵犯用户隐私。面对3G和4G等新一代网络,IMSI捕获器的攻击方式则更为复杂。一方面,3G及以上网络对身份认证和加密算法进行了加强,防止未经授权的基站连接。另一方面,IMSI捕获器通过“服务降级”策略,将手机信号强制降低到较低安全级别(如从4G降到2G),迫使手机连接到容易被劫持的老旧网络,从而绕过安全防护。除了通信窃听,IMSI捕获器的另一大威胁是精准的定位追踪。通过不断发出伪基站信号,IMSI捕获器可以判断特定手机是否在附近区域,甚至通过测量信号强度和三角定位技术,获取目标的精确地理位置。

在一些使用先进LTE协议的环境中,攻击者还能引导手机返回关于周边基站的信息,此类信息被用于进一步进行位置推算或直接获取手机内置GPS数据。这种定位能力使得IMSI捕获器不仅是执法部门进行监控的利器,也可能被恶意分子滥用,造成极大隐私风险。IMSI捕获器还能够实施拒绝服务和协议降级攻击。攻击者通过向手机发送拒绝服务信号,阻止其连接到合法网络,使用户手机无法正常完成语音、短信或数据业务。协议降级攻击则使手机降低连接协议等级,通过强制转到安全性较差的网络,增加通信被监听及篡改的风险。这样的攻击不仅影响通信质量,更可能导致个人隐私和数据的全面暴露。

检测IMSI捕获器的存在具有一定难度。截至目前,市场上虽然出现了多款声称能识别IMSI捕获器的手机应用程序,但受限于商业设备的技术细节多被保密以及复杂的通信协议标准,这些检测工具往往存在较高的误报率和漏报风险。检测方法主要依赖于识别基站信号的异常变化,例如异常的基站识别码、非正常的广播参数、基站信号功率突变等,但这些指标在实际环境中也可能由正常的网络维护或载波负载变化等引发。因此,用户依赖检测软件为唯一防御手段存在局限性。防范IMSI捕获器的风险,首先需正视其所带来的根本问题即移动网络协议设计和运营中的安全缺口。目前尚无完全有效且大众化的防护方法。

关闭手机、远离移动设备虽能规避部分风险,但在现代社会并不可行。另一种较为实用的方式是提升用户自身的网络安全意识,尽量避免在敏感场合使用手机通信,结合使用端到端加密通信软件降低信息泄露概率。同时,行业需要推动网络协议标准的改进,加强基站认证机制,并配合运营商采取更严格的网络行为监测策略。IMSI捕获器的存在揭示了手机通信网络安全的复杂性与脆弱性。它不仅仅是技术层面的挑战,更是个人隐私权利保护的社会问题。监管部门、通信标准组织、网络运营商与用户,必须在技术创新、法律规范及个人防护等多方面协同努力。

未来,随着5G及6G网络的推广与完善,通信协议在提升性能的同时也将进一步强化安全特性,有望抑制IMSI捕获器等设备的运行空间。然而,任何新技术的推广都需要时间和全面的安全评估,用户对此应保持警惕。总之,理解IMSI捕获器的工作机制及其利用手机网络漏洞进行攻击的方式,是提高整体网络安全素养的重要一步。只有认清威胁的本质,结合先进的安全技术与合理的防护措施,才能在数字化生活中更好地保护个人隐私与通信安全。