在20世纪的科学和哲学领域,彼得·普特南的名字鲜为人知,却隐藏着一段极具价值的学术遗产。作为一位物理学家。他与爱因斯坦、约翰·阿奇博尔德·惠勒和尼尔斯·玻尔等科学巨擘有过交集,发表的学术成果寥寥,但他在意识、思维和大脑功能领域的理论却独树一帜,提出了对心灵逻辑的全新理解。普特南生于1927年,曾在普林斯顿大学与惠勒学习,早年便展现出非凡的哲学思辨能力和科学洞察力。然而他的生活轨迹远非典型学者那般光鲜亮丽,晚年在路易斯安那州惠马镇当夜班看守和清洁工。 他生命的最后一刻也十分平凡,因一场酒驾的交通事故悄然离世,未引起公众任何关注。

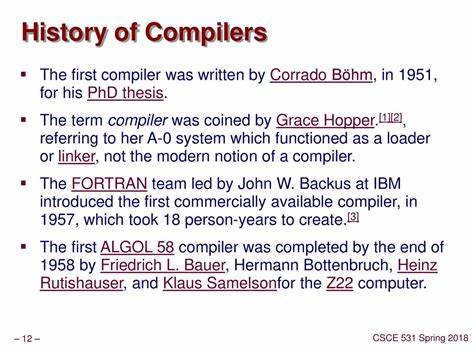

普特南如何从学界新星变成几乎被全部遗忘的边缘人物,这一谜题一直困扰着后来研究者。普特南所创的理论核心在于他对“归纳过程”的建模。那时,图灵机模型已经成为计算机科学和认知科学的基石,普特南却提出,人类心智不是简单的图灵机,而是属于全然不同类别的计算系统。他设计了一种“归纳机”的抽象模型,以博弈论和数学逻辑手段描述神经元之间以状态切换和反馈机制组成的复杂网络。在他的理论中,心灵是一款“游戏”,通过对外界扰动的反馈循环不断调整自身状态,实现自我学习、创新和适应。他认为这一过程的终极目标是“重复”,即系统为维持自身存在而努力维持状态的连续性。

普特南的理论深刻揭示了人脑如何在面对矛盾和冲突时生成新的解决路径,并不断改进自身规则,从而展现真正的学习和智能。但与此同时,他的文字晦涩难懂,术语繁复,被圈内戏称为“普特南语”,多数学者难以逾越这一门槛。这无疑限制了他思想的传播。普特南的智慧和个人生活之间有着强烈的反差。他出生于美国俄亥俄州的一个富裕家族,父亲是成功的律师,母亲则是强势的社会名流。他从小聪颖过人,却因性取向和性格内向而感到孤立。

母亲对外人戒备森严,时常警告他不要被别人利用或欺骗,这影响了他与外界的信任关系。成名潜力被家庭矛盾和自我防御困顿束缚,造成他在事业上不愿意依赖家族资源,也让他对外界的认可心存怀疑。普特南拒绝发表文章,不愿向学术界妥协,坚持在自我设定的学术体系中深耕。他与当时的领军人物如惠勒等人保持联系,惠勒甚至一度希望能与他合作,将其理论推向公众,安排了多场学术演讲,但普特南因信任危机和对母亲的顾虑多次放弃机会。普特南的晚年颇具传奇色彩。1975年,他与伴侣克劳德加入了美国国内的和平队服务组织,前往路易斯安那州惠马,扎根于当地社区,创立了非营利组织帮助并赋权黑人民众参与政治与民权。

他的慈善基金成长至4000万美元,均设定用于公共雕塑与环保事业,保持匿名。尽管拥有巨额财富,他依然过着清贫朴素的生活,从事夜班工作与社区服务,远离公众视野。2008年克劳德离世后,普特南的贡献才开始被重新发现。科学界开始关注他对神经科学的前瞻性洞察,认同他提出的身体运动在认知中的关键作用,与当代“具身心智”理论不谋而合。人工智能领域亦视其为宝贵的思想资源,特别是在模拟人类学习和归纳过程方面的启示。普特南的故事提醒我们,科学天才的价值不仅取决于声名和出版数量,更关乎他思想的深度和对未来学科的启发。

其坎坷经历突出显示了学术、生理与社会复杂交织,以及个人困境如何影响了科学成果的传播。虽然他的理论尚未完全被学界消化和推广,但不可否认的是,他对理解意识与认知的贡献拥有开创性意义。如今,普特南留给后世的不仅是抽象的理论,更是一段关于信任、孤独、坚持与救赎的感人故事。科学界开始逐渐解开他那复杂晦涩的文字密码。截至2025年,科学作家和研究者正在努力整理并发布他的遗稿,希望他的理论能为认知科学、哲学以及人工智能领域注入新的生命力。普特南生前埋藏于旧仓库和储藏室里的数万页手稿被细致数字化、分类,成为难得的学术珍宝。

它们不仅揭示了普特南“归纳机”理论的数学逻辑,也展现了他对社会、公正以及人类情感的深刻反思。位于普林斯顿大学和克利夫兰河畔,以及纽约和华盛顿等地的公共环境艺术雕塑,都承载着他的审美理念和纪念意义,成为他精神遗产的见证。那些雕塑不仅象征着现代主义艺术,更体现了普特南对运动、感知和认知的融合思考,拓宽了人们对心灵与身体关系的感知。归根结底,彼得·普特南的故事是科研世界中一个耐人寻味的侧影,显现出一个深藏不露的天才如何在自我设限和现实桎梏下逐渐凋零。他的经历警示后人,在学术传播中沟通的重要性,也反映了社会与家庭因素如何影响科学事业的发展。今天,技术的进步和跨学科研究为普特南式天才的思想提供了难得的重生机遇,让我们重启对意识本质的探索,继续他的未竟之旅。

作为一位被历史遗忘的“意识逻辑”的发现者,彼得·普特南挑战了传统对大脑与计算的理解,打开了通向智能、学习以及心智结构的全新大门。人们相信,未来对他的研究,将在认知科学和人工智能领域闪耀更加夺目的光芒。