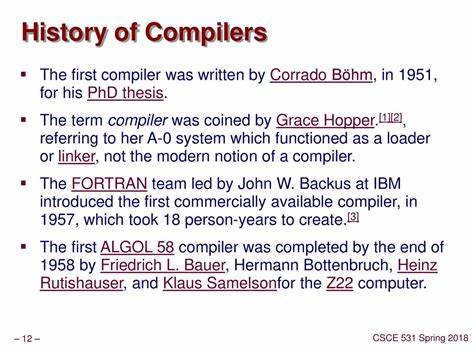

计算机科学的发展历史中,充满了许多令人叹服的创新和突破,而其中最为传奇的故事之一,便是1951年意大利学者Corrado Böhm在几乎没有计算机资源的条件下,亲手写出了一个完整的编译器。这一创举不仅在当时看似不可能完成,而至今依然启迪着现代计算机语言和编译技术的发展方向。Corrado Böhm的故事犹如一个奇迹,展示了科学家们在技术匮乏时依然能够通过理论与创新,迈出改变世界的重要一步。那一年,Corrado Böhm还是一位研究生,面对当时极为稀缺的计算资源,他没有一台计算机,也没有传统编译器可作辅助,更没有现代程序员习以为常的调试环境。他选择了在纸上完成所有工作,设计自己的编程语言,构建机器模型,并使用该语言本身来编写用于翻译代码的编译器程序。这种能够自我编译的编译器技术,在当时被称为自举(self-hosting)编译器,并奠定了日后编译器设计的基石。

Corrado Böhm所设计的编程语言极其简陋,语言中只有赋值操作,没有我们后世所熟悉的控制结构如循环或函数调用。变量类型仅限于非负整数,要实现跳转,他用了一种符号π,输入输出则用?符号标示。这种简洁独特的设计理念,虽然看似基础,但却能够编写各类有效程序,验证了语言最基本的计算能力。举一个经典的例子,在他的设计中,甚至能够通过赋值和跳转操作,实现对长度为11的数组进行输入加载。这段程序逻辑简单而清晰,虽然在今天看来可能有些晦涩,但放到那个时代,却是极具启发性的编程结构。令人印象深刻的是,他的整个编译器代码仅有114行,代码结构整齐且逻辑明晰,分离了不同表达式的处理,同时他创新性地提出了一种线性时间复杂度的解析方法,使得编译过程高效且实用。

Corrado Böhm这项工作的细节被详细地整理在他的论文中,并获得了计算机科学界权威人物如唐纳德·克努斯(Donald Knuth)的认可和多次提及。克努斯将Böhm的贡献视为早期编程语言设计与理论的重要里程碑,彰显了这位先驱的非凡价值。当时,计算机设备极度稀缺,培养计算机人才更是一大挑战。Böhm的突破说明了仅凭理论、数学和创造力,完全可以克服现实限制,推动技术边界。这样的先例不仅对后来编译原理的教学有深远影响,也推动了自举编译器技术的发展,例如后来的C语言编译器,乃至现代多种高级语言的编译实践。Böhm的经历也提醒我们,编程语言本质上无法离开解释和翻译机制的支撑。

而且,一门语言若想获得真正广泛应用,就必须有相应的编译器或解释器,这一过程实际上为技术自主发展赋予了可能。今天,当我们享受着快速高效的编译工具和丰富的软件生态时,必须铭记像Corrado Böhm这样开创性工作者的艰辛与智慧。简而言之,Corrado Böhm的传奇故事揭示了编译器历史上的重要起点。无论是在资源受限的年代,还是在现代高科技背景下,自举编译和简洁有效的编译设计依然是推动计算机语言发展不可忽视的动力。他的工作不仅仅是一个技术创举,更是一种科学探索精神的象征,激励着后继者勇敢创新,挑战极限。在数字经济和人工智能技术日新月异的今天,回顾历史,理解编译器如何从理论到实践的飞跃,对每一位计算机科学爱好者和专业工程师都意义非凡。

Corrado Böhm所展示的那种“没有计算机,也要完成编译器”的坚定信念和创新方法,恰如其分地诠释了科学进步背后的不屈精神,值得我们铭记和传承。