随着现代医疗科技的不断进步,脑电图(EEG)作为测量脑部电活动的关键技术,已经被广泛应用于神经疾病诊断、脑损伤评估及睡眠障碍监控中。然而,传统EEG监测系统因其金属电极刚性大、粘贴复杂且需要反复涂抹导电凝胶而导致佩戴不适、测量信号不稳定,制约了其在长时间连续监测中的应用。宾夕法尼亚州立大学的研究团队针对这一问题,创新性地开发出一种形似头发的柔性电极,为未来脑电监测带来了革命性突破。 这种全新的头发状电极采用3D打印水凝胶材料制造,轻巧柔软,能够紧密贴合头皮,显著减少传统金属电极与皮肤之间因形态不匹配导致的信号衰减。与此同时,研究者们利用可生物相容的3D打印粘合剂替代了常用的导电凝胶,不仅避免了凝胶干涸带来的信号波动和皮肤刺激,还简化了电极的安装流程,使得长时间佩戴成为可能。 在性能测试中,该头发状电极在连续佩戴24小时仍能保持稳定的脑电信号采集效果,且数据质量媲美甚至优于传统标准金属电极。

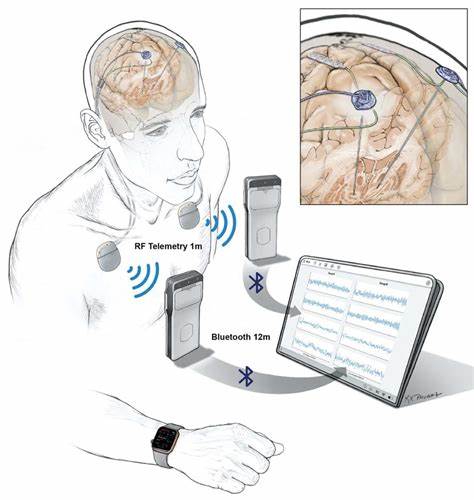

其高适应性和良好的皮肤贴合性减少了因电极位置移动以及电极-皮肤界面阻抗变化造成的信号失真,这对监测癫痫发作、睡眠呼吸暂停综合征等需要长时间数据记录的神经系统疾病尤为重要。 这一技术的诞生不仅提升了脑电监测的舒适体验,也为患者提供了更隐蔽的佩戴方案。电极本体色彩可根据个人发色定制,实现与发色的完美融合,大幅减少佩戴时的视觉突出性。对于需连续监测的病患来说,这项技术不仅带来身体上的轻松,也极大改善了心理负担,提升依从性。 更为值得期待的是,该技术未来可与无线脑电监测系统结合,打破目前拖拽着线缆的限制,允许患者自由活动,进一步提升监测的便捷性与实际应用范围。无线传输将有助于实现实时、动态的脑电监控,结合人工智能和大数据分析,有望实现脑健康的精准预警和个性化干预。

在医学临床层面,这种创新电极的出现将推动癫痫、脑血管病、睡眠障碍以及神经退行性疾病的诊断和治疗向更加智能化和个性化方向发展。长期稳定的脑电信号采集有利于医生对患者脑功能状态的深入理解,从而制定更有效的治疗方案。 此外,该技术还具备极大的商业潜力。在消费健康领域,头发般的脑电电极将支持智能穿戴设备发展,满足用户对脑波监测的需求,如改善睡眠质量、缓解压力、提升专注力等健康管理功能。这不仅开拓了新的市场机遇,也推动了脑科学技术的普及与应用。 作为科研团队的Wormley Family早期职业教授周涛指出,这种新型电极解决了传统电极多项痛点,令脑电信号的监测更加一致可靠,且患者几乎察觉不到戴着电极时的存在。

正是这份轻巧与高效,使其成为未来脑电监测的理想选择。 技术研发背后,团队进行了多学科合作,涵盖工程科学、机械力学、生物医学工程、分子科学等领域,从材料研发到设备设计,再到实际生物医学应用,形成了完整的创新生态。政府研究机构和高校的支持也为这项技术的推广和后续开发注入了强大动能。 然而,尽管头发般电极具备诸多优势,实际推广依然面临一些挑战。例如设备的无线化发展将涉及到信号传输的稳定性和安全性保障,低功耗设计及设备尺寸的进一步缩小也是未来研究重点。此外,如何实现大规模生产和颜色个性化定制,在成本控制与市场需求之间找到最佳平衡,也需在商业化路径上持续探索。

总体来看,头发状电极的诞生不仅改善了脑电监测的技术瓶颈,也为脑科学和神经医疗领域注入了活力。未来,随着进一步的技术优化与临床验证,这一创新技术将深刻改变脑电监测的方式,助力脑疾病的早期诊断和健康大数据建设,推动个性化医疗迈上新台阶。 这项突破性的研究同时彰显了跨学科合作的重要性,从材料科学角度创新,再结合工程技术和医疗需求,完成了从理念到实际应用的飞跃。随着科学技术的不断进步,脑电监测技术的未来发展将更加多元化和精细化,为人类健康保驾护航。 值得期待的是,当无线、轻便、隐形的脑波监测设备普及后,脑科学研究将更深入地揭示人类思维活动的奥秘,智能脑机接口、神经调控等领域也将迎来新的发展机遇。无论是临床医疗还是日常健康管理,脑电监测的“头发式”革命都意味着一种更贴近人体本质的柔软科技正在开启新时代。

。