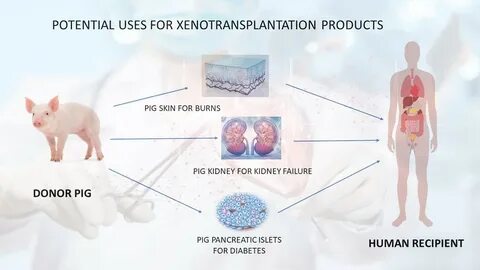

随着全球器官捐赠需求的持续增长,传统的人类器官移植显得供不应求,越来越多的患者因此面临生死抉择。在这种背景下,异种移植作为突破器官短缺瓶颈的潜在解决方案,逐渐引起科学界和医疗界的广泛关注。尤其是基因编辑技术的迅猛发展,为异种移植赋予了全新的可能性。最近,基因编辑猪肾的成功移植案例,标志着长期受阻的异种移植研究迈出了关键性的一步,推动该领域进入了一个崭新的发展阶段。 异种移植,即将非人类动物的器官移植给人类,历史悠久但进展缓慢,主要原因在于免疫排斥反应和跨物种感染的风险问题。猪因其器官大小与人体相近、繁殖速度快且饲养成本较低,被认为是最有潜力的异种移植供体。

然而,猪体内存在与人体免疫系统不兼容的基因,导致受者体内产生强烈的排斥反应。正是这一科学难题,长期限制了猪器官移植的临床应用。 近年来,基因编辑技术的突破为解决这一难题提供了新思路。通过CRISPR等先进技术,科学家能够精准删除或修改猪基因中的免疫引发因子,有效减少器官被排斥的几率,从根本上提升猪器官的免疫相容性。最新的研究成果显示,经过基因编辑的猪肾在实验模型中表现出显著的生理功能,且排斥反应大大减轻,成为异种移植领域的里程碑式突破。 基因编辑猪肾实现的成功移植不仅验证了基因编辑技术的有效性,还为未来将更多基因改造猪器官应用于临床提供了坚实的基础。

这一进展意味着可以大幅缩短等待器官移植的时间,提高患者存活率和生活质量。此外,基因编辑猪肾的应用也为研究免疫抑制药物的新策略提供了实验平台,或将引导更安全、更精准的治疗方案落地。 推动基因编辑猪肾临床化还需克服多重挑战。首先是安全性问题,除了排斥反应外,必须严格防控潜在的病毒跨物种传播风险,保障受者健康。其次,伦理和法律层面的争议也不容忽视,公众接受度、监管政策和法律框架的确立都将直接影响异种移植技术的推广。再者,大规模生产高品质的基因编辑猪羔也面临技术和成本障碍,需要科研机构和企业深入合作,确保供给链的稳定。

然而,国际多中心研究合作和技术共享不断加强,异种移植领域正展现出前所未有的活力。各种基因编辑策略持续优化,精准靶向宿主免疫系统关键点的研究不断突破,这些都为猪器官移植质量和安全性的提升提供了可能。未来,结合人工智能和大数据分析,有望实现个性化基因编辑方案设计,进一步提高异种移植的成功率。 从长远来看,基因编辑猪肾的开发和应用将对医疗体系产生深远影响。首先,它为解决全球器官短缺问题打开了一扇新的大门,预计将极大减少因器官捐赠不足导致的死亡率。其次,随着异种器官移植技术的成熟,将推动移植手术、免疫学和基因技术等多学科领域的融合发展,形成新的医学研究热点和临床应用范式。

除此之外,这项技术的普及还有助于缓解移植排队时间长、费用高昂等社会问题,为公共卫生系统带来积极变化。 异种移植的未来充满希望,也富有挑战。科学家们正致力于优化基因编辑工具,提升猪器官的生物相容性和功能稳定性。同时,通过严格的临床试验和风险评估,逐步推动异种器官移植进入实用阶段。社会各界的理解与支持,的确是这项创新医学技术能否成功转化的关键因素。多方合作、政策支持与公众教育,将助力这一医学奇迹的实现。

综合来看,基因编辑猪肾的成功移植不仅标志着异种移植领域取得了历史性突破,更为解决全球器官短缺问题提供了切实可行的科学方案。随着技术的不断升级和应用范围的扩大,基因编辑猪肾有望成为未来器官移植的重要供体来源,为无数患者带来重生的希望。这个跨越物种界限的医学创新,正一步步将理想转化为现实,推动生命科学与医疗健康迈入新时代。