人类对生命各个阶段的划分与探索,几乎贯穿了整个文明史。从远古时代对成长、成熟、衰老的感知,到中世纪及文艺复兴时期对人生意义的哲学思考,再到现代社会对生命历程的多角度解读,生命的阶梯不仅仅是时间的刻度,更是文化和智慧的载体。古希腊时期,哲学家们最早尝试将人的一生分为多个独立而紧密衔接的阶段。立法者兼诗人苏隆将人生划分为十个阶段,每阶段七年,这种细致的划分反映了早期希腊社会对生命质量与成长节奏的关注。随后,医学之父希波克拉底提出了七个阶段,结合身体和精神状态的变化,强调生命的生理基础。亚里士多德则采用更为简洁的三阶段划分,即青少年、盛年和老年,突出人生在不同阶段内的功能和社会角色。

到了文艺复兴时期,生命阶段的描绘达到了文学与艺术的高峰。威廉·莎士比亚在戏剧《皆大欢喜》中,通过角色雅克斯的独白形象地描绘了人一生中的七个阶段,从襁褓中的婴儿到终老时的第二童年,字字珠玑,犹如人生的剧场。这些经典的描写传承至今,成为生命阶段探讨的重要文化符号。艺术领域对生命阶梯的表现同样丰富多彩。德国的“Lebenstreppe”或“Stufenalter”传统,将人生的各个阶段形象地表现为上下阶梯,隐喻生命的上升与衰落。十五世纪艺术家约尔格·布劳的作品开创了此类表现形式,画面中人生的进步与衰退被直观地呈现,令人深刻感受到时间的无情和生命的脆弱。

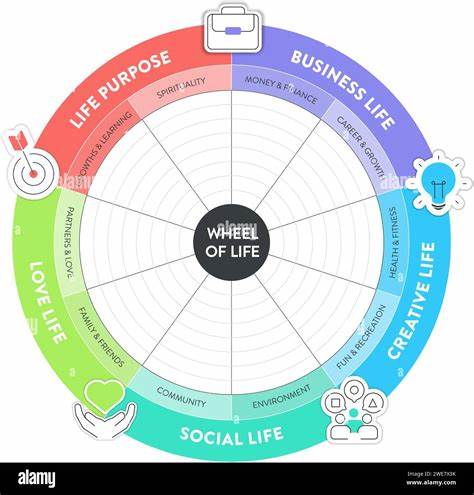

十九世纪,这种阶梯形式被广泛用于讽刺主题,例如“酒鬼的人生进程”,从饮酒初始的喜悦到最终走向毁灭,人生阶梯成为强调社会问题和个人命运的强烈隐喻。另有针对政治生涯的讽刺画,利用七个阶段展现官场勾心斗角与腐败,反映了当时社会环境的现实困境。此外,生命阶段的文化表述跨越地域和时代的界限,从十四世纪的《罗伯特·德·利斯尔祷告书》中描绘的十龄童阶段,到十八世纪的西班牙铜版画,再到十九世纪北欧的木刻艺术,无不展示了人类对生命进程的普遍关注和不同文化的多元表达。随着现代社会对生命质量和心理健康认识的深化,传统的生命阶段概念也被赋予新的内涵。生命不仅仅是生理上的成长和衰老,更涉及心理、社会角色、情感体验及个人价值的实现。现代心理学将生命视作一系列动态变化的过程,每个阶段都有其独特的挑战和机遇。

教育、职业、家庭、人际关系以及生命终结的态度,构成了丰富的人生体验。数字时代的到来更让人们有机会通过图像、写作、影像等多种形式重新诠释生命的各个阶段。通过网络平台,传统的生命阶梯形象结合当代视觉设计,创造出新的生命叙事方式,帮助人们以积极的视角面对衰老与死亡,强调生命的连续性和意义的追寻。研究显示,对生命阶段的理解不仅有助于个人的自我认知,也促进社会的代际沟通和心理健康。儿童、青少年、成年人和老年人在不同的人生阶段需要不同的关注和支持,社会政策和文化传统也应顺应这一天然规律,以实现个体福祉与社会和谐。通过文学、艺术和科学的跨界融合,生命的阶梯不再是单纯的时间轴,而是充满意义和智慧的文化符号。

它提醒我们珍惜每一个阶段的经历,理解生命的多样性与复杂性。同时,面对不可避免的死亡,阶梯底端的形象催促人们思考生命的终极价值,激发对生命尊严的尊重和关怀。总之,生命的阶梯作为一个跨越千年的主题,凝聚了古今中外的思想精华与艺术创造。从古希腊的哲学思考到莎士比亚的文学表达,再到视觉艺术中的阶梯图景,它不仅是对人生不同阶段的总结,更是人类对生命意义不断探索的象征。在现代社会,这一主题依然焕发活力,为我们提供了反思自我、理解他人和构建更美好未来的人文资源。探索生命的阶梯,便是走进人类共同的命运,感悟时间的流转与生命的光辉所在。

。