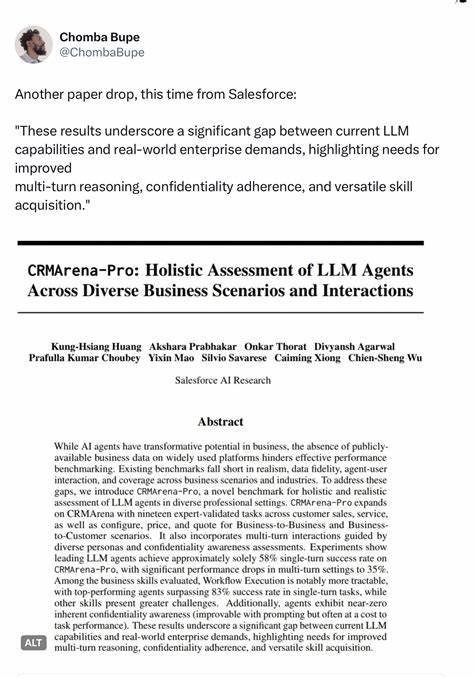

近年来,随着全球气候变化的加剧,造林作为一种可行的自然气候解决方案,受到了日益广泛的关注。植树造林不仅能够通过生物碳固定减少大气中的二氧化碳浓度,还能够影响地表的能量平衡与水循环,从而间接调控气温。然而,传统观点往往忽视了大气化学作用在造林气候效应中的关键角色。最新的研究成果表明,植被释放的挥发性有机化合物(BVOCs)及其形成的有机气溶胶,在增强云层反射、调整气溶胶光学性质、进而影响地表辐射收支方面发挥着重要作用,这不仅加剧了树木复育的负辐射效益,也缓和了因地表暗化带来的局部升温效应。科学模拟显示,包括大气化学相互作用的气候模型中,树木复育方案带来的全球平均气温升高显著下降,尤其是在南半球的热带地区,甚至出现净冷却效应。 从机制上看,树木覆盖增加会导致地表反照率下降(表面变暗),促使更多太阳辐射被吸收,这在温带和寒带地区表现尤为明显,因而形成对气温的升高作用。

但与此同时,树木的蒸散作用加强,加剧大气水汽含量,提升了云的形成率,这些云层反过来增加了地表的散射和反射,使得实际达到地表的太阳辐射减少。此外,树木排放的BVOCs通过氧化反应生成大量次生有机气溶胶(SOA),这些细小颗粒物不仅直接散射阳光,还影响云微物理属性,增强云的反射能力,进一步发挥冷却作用。南半球因为大量的热带树种,更丰富的BVOC排放和SOA生成使得其冷却效应更为显著。 此外,火灾行为和土地碳储量在造林过程中亦呈现复杂变化。热带地区树木复育替代了高度易燃的草地,降低了火险风险和碳排放,而部分温带地区栽植树木可能强化火灾发生率,造成碳损失的部分抵消。大气化学互动环境下的气候条件缓和了温带地区的干燥趋势,促使火灾增幅显著减轻,间接保护了林地碳汇功能。

研究也指出,通过大气化学过程促进的氮沉降增加,为植被生长提供了关键养分支持,增强了植被生产力和碳汇效应。 树木复育对空气质量的影响呈现复杂的区域差异。北半球部分地区,尤其是高NOx浓度的工业区域,因BVOC增加导致臭氧浓度上升,空气质量可能遭受一定影响;相反部分南半球地区,虽然细颗粒物有所增加,但整体臭氧浓度有所下降,空气质量呈现改善趋势。这提示在大规模造林策略实施过程中,空气污染管理不可忽视,需结合区域特点科学制定方案。 考虑到气候模型的重要参数——温室气体的有效辐射强迫,树木复育带来的气候效应是多重交织形成的结果。简单的单因素评估往往低估了造林的净冷却潜力。

研究发现,在无大气化学交互作用的模型中,造林引发的生物物理效应会削弱生物化学的降温效果近45%,而在包括大气化学交互作用的模型中该削弱比率降低至不足25%。这意味着大气化学过程在树木复育气候效益实现中起到了放大和优化的作用。 植被与大气之间的相互作用复杂而多样,涉及到广泛的物理、化学与生物过程。最新模型模拟表明,只有深度整合大气化学通量和响应机制,才能更准确地体现树木复育对气候系统的全方位影响。研究团队用全球高分辨率气候模式耦合了精细的大气化学机制,首次量化了树木恢复场景下水汽蒸散、气溶胶生成、云特性演变和温室气体反馈的综合效应,推动了该领域理论突破。 此外,区域差异显著的气候响应提醒政策制定者,必须结合地理、气候和生态特点,精准设计和实施植树项目。

热带地区的树木复育不仅碳汇效应强,还伴随显著的冷却作用,是提升全球气候缓解成效的重点区域。温带和寒带地区则需综合考虑地表能量调控和潜在的火灾风险,制定有针对性的管理措施。 未来,科学界应继续扩展使用耦合了大气化学动态的地球系统模型进行长期模拟,评估不同植被恢复策略在多气候情景下的表现。同时,需加强现场观测与卫星遥感技术的结合,验证模型结果,提高预测的准确性。此外,为了完整评估造林的气候与环境影响,相关研究应涵盖碳循环动态,气候反馈,生物多样性,土地利用变化等多方面内容。 总体而言,造林不仅仅是增加树木面积那么简单,它还深刻影响着大气成分与物理过程,进而对气候系统产生多维度的反馈。

大气化学增强了树木复育的气候缓解潜力,是植被气候效应研究的新兴且必不可少的视角。理解并利用这一机制,有助于增强全球气候治理的科学基础,推动实现碳中和目标,并保障生态系统的可持续发展。