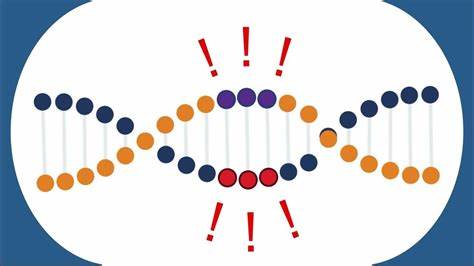

随着人工智能技术的飞速发展,科学家们开始关注如何模拟和理解生物系统中的复杂脑际交互机制。脑际神经动力学作为研究多个大脑之间信息流动与同步的前沿领域,揭示了生物个体间交互的神经基础,也为人工智能系统的协作提供了新的启示。生物大脑内神经元的活动构成了复杂的动态网络,这种网络不仅调节个体行为,还通过共享神经子空间实现个体间的信息交流和行为协调。最新研究显示,在哺乳动物如小鼠的社会交互过程中,背内侧前额叶皮层的GABA能神经元表现出丰富的共享神经动力学,这种共享动态在动物间反映出彼此行为的实时反馈和适应。GABA能神经元相比谷氨酸能神经元拥有更大的共享神经子空间,说明抑制性神经元在社会交互的神经机制中扮演了更为重要的角色。与此同时,独特的神经子空间则代表了个体特有的神经活动,支持个体差异的存在。

这种双重子空间结构不仅揭示了脑际信息传递的复杂性,也暗示了在人工智能系统设计中融合个体独特性与共享动态的重要性。研究团队将这一神经动力学模型成功延伸到多智能体人工系统,通过模拟社会交互任务观察到,随着互动的深入,人工智能代理也展现出类似于生物大脑的共享神经动态。这一发现突破了传统人工智能孤立运行的局限,强调了代理之间的神经同步与协作对于完成复杂任务的重要影响。通过有选择地破坏参与共享神经动态的神经组件,研究者们发现社交行为明显减少,进一步验证了共享神经动力学驱动社交行为的核心功能。在生物系统层面,这些神经动态不仅促进了行为的协调,更支持了情绪表达、意图理解与社会决策过程。例如,当小鼠进行互惠互动时,其大脑中的共享神经子空间活动显著增强,反映出彼此之间复杂的信息传递和情感共鸣。

相似地,在人类社交中,脑际同步被认为是理解他人意图、建立信任和合作的神经基础。近年来脑电图和功能性磁共振成像技术促进了脑际同步研究的发展,通过“多脑同步扫描”(hyperscanning)揭示了团队成员间神经活动的时间协调,为教育、心理治疗等领域开辟了新的应用路径。另一方面,人工智能领域的多智能体强化学习算法也受益于脑际神经动力学的理论支撑。通过引入共享神经子空间概念,研究者设计出更具适应性的协作算法,使智能体在执行任务时能够共享信息、调整策略,实现高效合作。例如,在复杂的协作游戏或环境中,共享神经动态促使智能体之间形成稳定的信息传递机制,从而显著提升任务完成率和总体绩效。脑际神经动力学的研究还揭示了神经系统中行为状态与神经活动的深度耦合关系。

行为的变化能够映射到神经子空间动力学的波动上,进而影响双方或多方智能体之间的互动质量。这种耦合关系为理解情绪障碍、社交障碍等神经精神疾病提供了新的视角,也为人工智能系统在模拟和辅助人类情感互动方面提供了技术基础。此外,脑际互动还涉及时间尺度的多样性,从毫秒级的神经同步到秒级甚至更长时间的行为模式调整,展现了神经系统适应环境和社会需求的灵活性。人工智能在借鉴这些机制时,需要设计能够处理多时间尺度信息的网络模型,从而实现更加精细和动态的交互过程。未来,脑际神经动力学研究有望推动跨学科融合,结合神经科学、计算机科学、认知心理学和社会学,构建更加完整的理解框架。这不仅有助于揭示人类社会行为的神经基础,还将推动智能体系统向更高层次的社交智能迈进,为智慧医疗、智能教育、协作机器人等领域带来革新。

例如,基于共享神经子空间原理的人工智能系统能够在团队合作中更好地理解和预测其他成员的行为意图,实现无缝协作。与此同时,脑际神经动力学研究也面临挑战。个体神经数据的获取与处理复杂性高,神经活动解码需要先进的算法与硬件支持。人工智能系统的多智能体交互模型需要进一步提高可解释性和泛化能力。此外,不同物种和系统间的比较研究尚处于初步阶段,跨物种脑际动态的共性与差异需要深入探讨。综合而言,脑际神经动力学为理解生物和人工智能系统中的互动机制提供了全新视角。

共享与独特神经子空间的发现不仅揭示了社会行为背后的神经基础,也为人工智能多智能体合作开辟了新路径。未来技术的进步将使研究者能够更深入地揭示这一领域的奥秘,推动生物与人工智能的融合发展,最终实现更加智能和富有情感的交互系统。