随着加密货币的迅猛发展及其在全球金融市场中的地位日益提升,围绕数字资产的诈骗案件也呈上升趋势。2025年,一宗涉案金额高达3700万美元的国际加密货币诈骗案成为舆论焦点,五名诈骗嫌犯已公开认罪。此案不仅彰显了法律机关对网络金融犯罪的严厉打击,也提醒公众提高警惕,保护个人投资安全。案件的深度剖析对于理解当前加密货币领域潜在风险尤为关键。 这起诈骗案主要针对美国公民展开,诈骗团伙成员利用社交媒体、约会应用以及即时通讯工具伪装成可信的投资顾问或情感伴侣,建立长时间的信任关系,诱导受害者投入资金。诈骗手法的典型特征在于通过“猪被屠宰式”骗局,先是对目标进行长时间的沟通和情感投入,接着诱导其购买虚假的加密货币投资产品,最终盗取其资金。

诈骗资金经过层层转账洗钱,最终流向柬埔寨,利用复杂的国际金流网络规避监管追踪。 涉案的五名主犯分别位于美国、西班牙、中国和土耳其等多个国家,分别承担不同的角色,包括诈骗策划、资金洗钱及与受害人沟通等。两名关键人物张一程和黄约瑟因涉嫌洗钱共谋,被控最高刑期可达20年。其他三名嫌犯则面临未取得许可开展金融服务业务的指控,刑期可达五年。诈骗集团的整体规模和组织层级显示,加密货币诈骗呈现更专业化和国际化趋势。 根据联邦贸易委员会(FTC)数据显示,2021年初至2022年3月间,美国消费者因加密货币诈骗损失金额超过10亿美元。

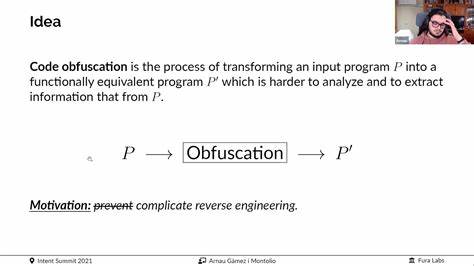

类似的高额被骗案例频繁曝光,充分反映出加密货币市场中的监管空白及大众缺乏足够防骗意识的双重风险。此次3700万美元诈骗案虽然数额巨大,但在目前的犯罪规模中仍属于较小范畴。然而,法律机关的积极介入彰显了对打击数字金融犯罪的决心,也为投资者敲响警钟。 加密货币诈骗的多样化手法层出不穷,包括投资诈骗、情感诈骗、钓鱼攻击等,均依赖于智能社交工程以获取受害者信任。诈骗者往往伪装成权威的金融顾问,利用虚构的收益数据和合约文件欺骗投资者。部分骗局甚至会创造复杂的金融平台界面,以假乱真,让受害人难以辨别真假。

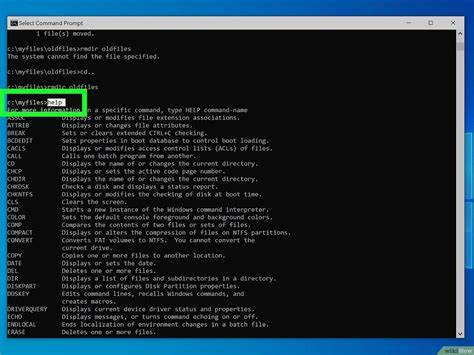

在这种背景下,投资者应更加注重自身信息安全,并寻求正规权威的金融建议,防止落入诈骗陷阱。 此次案件的成功侦破,既归功于跨国执法合作,也得益于公众举报和技术侦查手段的提升。美国司法部通过调查追踪资金流向,结合社交网络数据,揭示了诈骗链条的全貌。未来,随着区块链技术和数字金融行业的不断发展,监管机构将面临更多挑战,如何平衡创新与风险管控成为关键。与此同时,社会各界需广泛普及加密货币知识,增强投资者风险识别能力。 投资加密货币虽潜在收益可观,却隐藏着巨大的安全风险。

普通投资者在面对高额回报承诺时,更应保持理性谨慎。验证交易平台的合法性、核实交易对象背景以及警惕过度承诺,均是防范诈骗的有效方法。此外,增强网络安全防护能力,保护个人隐私信息,也能有效降低被骗的风险。 当前,加密货币市场监管仍处于不断完善阶段,部分国家加大了法律法规建设,如要求虚拟资产服务提供商遵守反洗钱规定,实施客户身份识别等措施。同时,国际合作的深化为打击跨境金融犯罪提供了更多可能。公众应密切关注相关政策动态,及时调整投资策略。

总的来说,3700万美元加密货币诈骗案的曝光及五名诈骗犯的认罪,对整个加密货币市场发展具有深远影响。事件不仅提高了社会对数字金融犯罪的警觉,也推动了法律监管体系的不断强化。未来投资者应结合自身风险承受能力,理性评估加密货币投资的潜力与风险,以避免成为下一个受害者。只有通过法律、技术与教育多维度联手,才能构建更加安全与可信赖的数字资产环境。