MS-DOS,作为计算机早期使用最广泛的操作系统之一,至今仍然在计算机历史和技术发展史上占据着不可替代的重要地位。虽然随着Linux等现代操作系统的兴起,MS-DOS在主流市场的应用逐渐被取代,但其所具备的某些独特功能和设计哲学,至今仍无Linux能够完全复制甚至超越。本文将深入探讨MS-DOS与Linux的根本差异,特别是MS-DOS在某些方面所展现的独特能力以及为何这些能力在现代Linux操作系统中难以实现。首先,MS-DOS与Linux同样具备文本界面的技术根基,这一点让两者在早期计算机发展中都有深厚的用户基础和技术社区支持。虽然两者后来都发展出了图形用户界面,但本质上都保留了强大的命令行操作能力。然而,尽管二者起点相似,MS-DOS仍然因其内核设计的精简与高效而独树一帜。

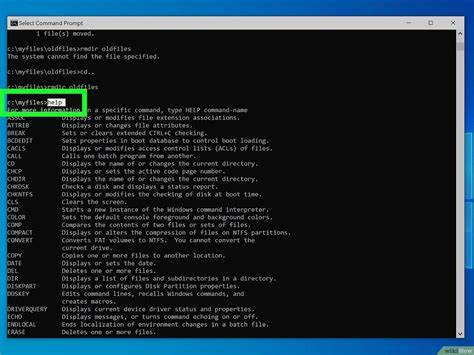

MS-DOS的启动流程极为简洁,仅通过三个核心文件——IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM,就能够完成系统的引导和基础操作环境的建立。这样的设计不仅简单高效,也使得整个操作系统的容量极小,资源占用极低。这使得MS-DOS能够在极短的启动时间内进入命令行界面,通常在BIOS完成自检后不到五秒钟,即可响应用户指令。相对而言,即便是配置最小的Linux发行版,其启动时间通常也要长出数倍,这主要是因为Linux内核及其相关模块的复杂度提升了系统的整体规模和加载时间。除了启动速度以外,MS-DOS独有的操作逻辑也呈现出它在用户体验上的细微优势。例如,在执行命令时,MS-DOS允许用户在命令与参数之间直接连接,不需空格分隔,这在Linux中是无法实现的。

诸如“cd..”这样的简洁写法,直观而高效,极大减少了重复性输入的工作量,尤其对于习惯于迅速键盘操作的用户来说,这种设计极具友好性。同时,MS-DOS的另一个深远影响是它允许用户直接运行CPU的机器码操作,即所谓的原生CPU指令集执行方式。用户可以直接通过程序或脚本操作CPU寄存器与内存地址,进行低级别的硬件控制和自定义操作。而Linux系统则更强调通过高级语言编译生成特定格式的可执行文件(如ELF格式),在内核保护机制下运行。这种设计虽然提升了系统稳定性和安全性,但也在一定程度上限制了用户对硬件的直接操作自由度。更为关键的是,MS-DOS默认运行在实模式下,而Linux基本上是保护模式操作系统。

实模式允许程序访问全部1MB内存范围以及直接操作硬件,这种设计在现代计算机看来可能存在安全隐患,但在当时极大地满足了用户对系统的掌控感和效率需求。Linux虽然也存在能运行实模式的极限尝试,但它庞大的内核体积和复杂的硬件管理方式使其难以完全脱离保护模式的束缚。此时,不难看出MS-DOS的“简单就是美”理念仍然具有无法替代的应用价值。对于某些特定领域,如嵌入式系统开发、硬件调试、教学实践等,利用MS-DOS的小巧和高速响应能够带来更加直观和高效的操作体验。在资源极为有限的环境下,MS-DOS的极简主义设计显得尤为重要。除此之外,MS-DOS的纯粹性和通透性也令程序员和技术爱好者能够深入理解计算机底层的工作原理和指令集架构。

它为用户提供了近乎“裸机”的操作视角,让用户能够直接“与机器对话”,而无需被繁琐的操作系统机制所隔离。这种理念虽然与Linux追求的系统安全性和稳定性目标有所冲突,但确实体现了一种对自由和灵活性的极致追求。随着计算机性能的提升和操作系统复杂性的增加,MS-DOS的轻量级结构看似已不合时宜,但它的存在依然有着不可忽视的历史和现实意义。MS-DOS不仅作为计算机操作系统的发展基石,更是现代操作系统设计理念演变的参照物。通过对MS-DOS固有优势的理解,开发者和技术人员能够更好地把握操作系统核心结构的本质,在设计和优化现代系统时借鉴其实用和高效的思路。可以说,MS-DOS所展现的启动速度、简化指令操作、底层硬件控制模式以及原生实模式的优势,构成了一个独特而鲜明的技术奇迹,是现代Linux系统无法轻易超越的。

综合来看,尽管现代Linux操作系统以其完备的功能、多样的兼容性和强大的生态系统成为主流,但MS-DOS那种极简的设计哲学和直接操控体验为信息技术领域带来的启发和价值却是永恒的。由此,理解和研究MS-DOS的独特功能,无论是出于历史回顾还是技术创新,都是极具意义的课题。无论技术如何发展,这份来自MS-DOS的计算理念和实践经验都会继续影响并激励未来操作系统的设计与实践。