随着全球气候变化的日益严峻,二氧化碳(CO₂)捕集技术成为减缓温室气体排放的重要手段之一。磁性框架复合颗粒因其优异的吸附性能和便于回收的特性,逐渐成为CO₂捕集领域的研究热点。在这些复合颗粒的制备过程中,结合剂的选择和使用对颗粒的结构完整性、吸附性能及稳定性起着至关重要的作用。通过深入探讨结合剂对磁性框架复合颗粒的影响,能够更好地优化材料性能,从而提升CO₂捕集的效率和经济性。结合剂一般是用来将磁性材料与吸附材料紧密结合,形成具有机械强度的复合颗粒。它不仅确保了颗粒形状的稳定,还影响着气体通过复合材料时的扩散路径和吸附位点的暴露程度。

不同类型的结合剂表现出不同的化学特性和物理性能,进而对复合颗粒在捕集过程中的表现产生显著影响。首先,结合剂的化学稳定性直接决定了复合颗粒在多次吸附解吸循环中的耐久性。若结合剂在高温或高湿条件下易于降解,则会导致颗粒结构破损,吸附性能快速下降。磁性框架复合颗粒常在温度变化频繁的工况下应用,选择具备良好热稳定性的结合剂尤为重要。例如,热固性树脂类结合剂展现出了较好的耐热性能,能够有效保护吸附材料免受高温影响。其次,结合剂的孔隙结构影响着气体传输速率与吸附动力学。

孔隙较多且连通性良好的结合剂有助于提高复合颗粒内气体的扩散效率,使CO₂分子能够更快地到达吸附位点。然而,过多的结合剂孔隙可能降低整体机械强度,因此在孔隙率和强度之间找到平衡点成为设计的关键。再者,结合剂的亲水性和化学相容性对吸附效果有重要影响。磁性框架材料通常含有丰富的金属活性中心,结合剂的化学性质需与这些金属中心兼容,避免化学反应或覆盖吸附位点。此外,亲水性较强的结合剂在湿润环境中可能吸附过多水分,阻碍CO₂分子的吸附,降低捕集效率。因此,结合剂的表面化学特性需要根据具体应用环境进行定制。

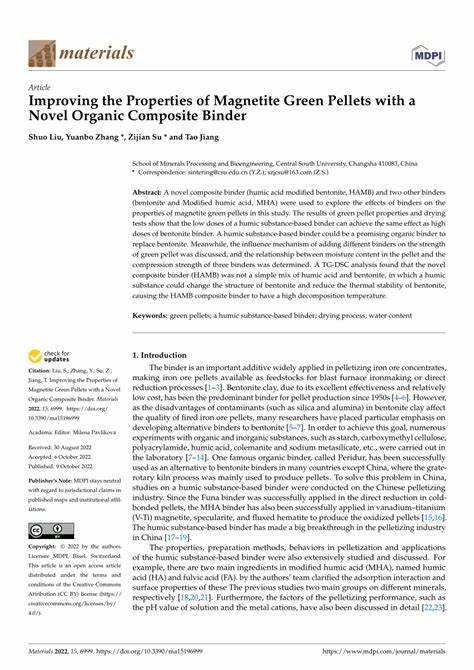

在制造过程中,结合剂的含量和分布均匀性也是影响复合颗粒性能的重要因素。结合剂含量过低可能导致颗粒易碎,难以长期应用,含量过高则可能阻碍多孔结构的形成,降低比表面积和吸附性能。通过合理控制结合剂的投加量与均匀分散技术,可以制备出既稳固又高效的复合颗粒。近年来,纳米技术的进步为结合剂的改性提供了新的思路。通过在结合剂中掺杂纳米颗粒或利用功能化聚合物,可以显著提升结合剂的机械性能和吸附选择性。例如,在结合剂中引入磁纳米粒子,不仅增强了复合颗粒的磁响应性,便于快速分离,还剩余了特定的吸附位点,增强了CO₂分子的捕获能力。

此外,一些可再生结合剂的研发也极大推动了环保型CO₂捕集材料的发展。采用生物基结合剂如淀粉、纤维素衍生物,不仅有助于环境友好,还能通过化学改性改善颗粒的吸附性能及耐久性。环境可持续性已成为材料选择中不可忽视的因素,这类结合剂的应用将促进绿色捕集技术的推广。磁性框架复合颗粒的实际应用也强调了结合剂在规模化生产中的重要性。结合剂必须在保持性能的同时,具备易加工、成本合理以及可大批量制备的优势。工业级结合剂通常需要满足严格的安全和环境法规,防止在制造和使用过程中产生二次污染。

针对这些挑战,研究人员正致力于开发多功能和智能结合剂,使其不仅提供结构支撑,还能参与CO₂的吸附或转化过程,提升整体系统的效能。结合剂对磁性框架复合颗粒中磁性组分的影响也不容忽视。合理选择和设计结合剂能够减少磁性颗粒的团聚,保持良好的分散状态,从而确保颗粒的磁响应性能和吸附动力学。磁性颗粒分散良好,意味着复合材料在磁分离时效率更高,便于实现捕集过程中的快速分离和再生,提升操作的便利性和经济性。随着科研的不断深入,结合剂对磁性框架复合颗粒的作用机理也得到了更加具体的认识。基于分子模拟和先进表征技术的研究揭示了结合剂与吸附材料界面处的相互作用,包括化学键合、范德华力以及氢键的形成。

这些微观机制直接影响颗粒的机械性能和吸附活性位点的暴露状态,为精准设计下一代高效复合颗粒提供了理论依据。展望未来,结合剂的开发将更加朝向绿色环保、高性能和多功能化方向发展。结合当前材料科学、纳米技术及环境工程的多学科交叉融合,有望实现磁性框架复合颗粒在CO₂捕集中的性能突破。优化结合剂的设计不仅有助于提高二氧化碳捕集效率,促进低碳科技的进步,也为应对全球气候挑战提供了坚实的技术支撑。总体来说,结合剂作为连接磁性框架复合颗粒关键组成部分,其在结构稳定性、吸附性能和操作便捷性等方面发挥着不可替代的作用。通过科学合理地选择和应用结合剂,能够极大提升磁性框架复合颗粒的性能表现,推动高效CO₂捕集技术的实际应用和产业化进程。

。