Java作为全球最受欢迎的开发语言之一,其性能优化一直是开发者持续关注的重点。随着计算机硬件的多核发展和企业级应用复杂度的提升,传统的执行时间采样方法在定位性能瓶颈方面逐渐显露出局限性。2025年发布的Java 25版本创新性地引入了CPU时间分析器,这一实验性工具的出现,为Java应用的性能分析注入了全新的活力。 过去,Java的默认方法分析器采用基于执行时间的采样策略,其核心机制是在固定的时间间隔内,从正在运行的线程列表中选择一定数量的线程进行采样,以此估算程序的运行状态。这种方式虽然简单直观,却存在着显著的不足。首先,采样的间隔并非真正基于线程消耗的CPU时间,而是基于墙钟时间(wall-clock time),这导致当系统核心数量众多或者线程数量激增时,某些线程的采样频率被大幅稀释,难以真实反映CPU资源的消耗情况。

同时,当前采样机制偏向于优先采样Java代码执行的线程,而忽视了同样重要的本地代码线程,给开发者带来误导。 举例而言,一个典型的Java程序中可能包含I/O密集型和计算密集型两类线程。基于执行时间的分析可能会将大量耗时显示在等待网络响应的I/O线程上,而真正占用CPU周期、影响吞吐量的计算线程反而被掩盖。显而易见,这样的分析难以帮助开发者找到真正的性能瓶颈。 针对这些痛点,Java 25采用了全新的CPU时间采样策略。该策略基于Linux内核自2.6.12版本引入的CPU定时器机制,通过信号在固定的CPU时间间隔触发采样。

这意味着采样严格对应线程实际占用的CPU周期,避免了无关运行时长的干扰。每个线程都会被公平采样,采样数量不再受限于总线程数,极大提升了分析的准确度和细粒度。 CPU时间分析器以新的事件类型jdk.CPUTimeSample记录采样数据,这一单一事件类型取代了旧版本中分别针对Java方法和本地方法的多事件模型。每个事件包含采样线程、采样堆栈以及采样期间的精确信息,甚至还对采样失败或丢失情况进行了详细记录,帮助开发者在分析时获得完整的视角。此举有效避免了旧采样机制中失效样本被忽略导致数据偏差的问题。 此外,CPU时间分析器提供了灵活的配置能力。

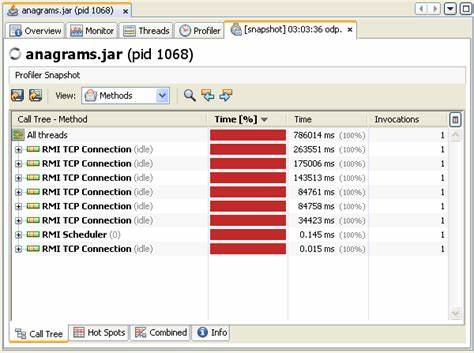

开发者可以设置throttle参数,控制采样事件的频率或上限,以适配不同规模和性能需求的应用。采样频率直接关联到CPU核心数及应用线程数,确保不会产生海量事件导致分析系统负荷过重。同时,配合Java Flight Recorder(JFR)工具链,开发者可以通过命令行或图形界面直观查看flame graph等可视化报告,快速定位热点方法和关键执行路径。 值得关注的是,新的分析器目前仅在Linux平台上支持,这反映出跨平台的一大挑战。尽管Linux在服务器和生产环境占据绝对主导地位,开发阶段仍有大量开发者使用Windows或MacOS,这使得开发环境与生产环境的分析工具不一致,影响效率。不过,社区和厂商正在积极推进相关方案,希望未来能实现多平台统一支持。

CPU时间分析器的引入不仅是性能分析领域的技术进步,更是Java生态系统致力于提升开发体验和应用性能的体现。对于需要追求极致性能的企业级应用,精准识别高CPU消耗路径能够有效降低资源浪费,提高吞吐量和响应速度。在微服务架构和云原生时代,性能分析工具的精准与高效显得尤为重要。 对于Java开发者来说,掌握CPU时间分析器的使用方法和原理,将成为性能调优的核心竞争力。结合JFR强大的事件采集能力和Mission Control等可视化工具,开发者能够深入了解应用在真实运行环境下的CPU资源消耗情况,从而做出针对性的代码优化与架构调整。 后续的技术文章和社区分享将持续关注分析器的内部实现细节,包括信号处理、线程同步及内存模型优化等方面,有助于高级用户和工具开发者深入理解其设计哲学和实现难点。

同时,随着该功能的不断成熟,未来或将成为主流版本默认开启,为所有Java开发者提供强大而安全的CPU时间分析利器。 综上所述,Java 25的CPU时间分析器为Java性能分析带来了革命性的改进。它消解了传统执行时间分析的偏差与局限,提供了基于真实CPU周期的精准采样方案。虽然目前受限于平台支持和实验阶段特性,需要谨慎使用,但其在性能分析和调优中的巨大潜力不容忽视。借助该工具,开发者能够更高效地识别代码中的CPU瓶颈,推动应用性能显著提升。随着生态的不断完善,这一新兴技术无疑将成为未来Java开发中的重要利器。

。