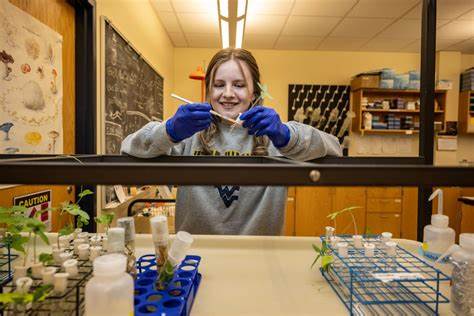

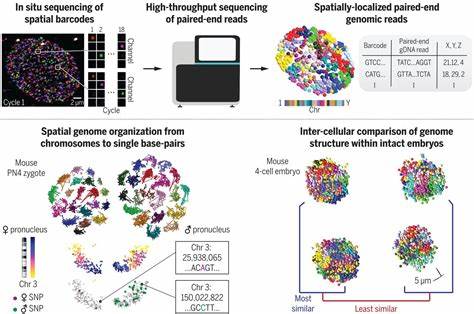

近日,一项令人振奋的科学突破由美国西弗吉尼亚大学的微生物学学生科琳·黑泽尔取得,她成功发现了一种长期被寻觅的能够产生半合成精神活性药物LSD类似效果的真菌。这种新物种被命名为隐秘谷真菌(Periglandula clandestina),其主要寄生于牵牛花(Ipomoea tricolor)植物的种子表皮中。此项发现不仅是对瑞士化学家阿尔伯特·霍夫曼在1930年代提出的牵牛花中存在能生成麦角类生物碱真菌假设的直接印证,也是现代医药研发领域的重要里程碑。 科琳·黑泽尔作为一名环境微生物学专业的优秀学生,因其敏锐的观察力和扎实的专业知识,从日常实验中发现了牵牛花种子外壳上细微的绒毛状物质。正是这些微不足道的“真菌痕迹”,引起了她与指导教授丹尼尔·帕纳西奥尼的高度兴趣。经过基因测序技术的验证,确定了该真菌为尚未被记载的新种。

此次测序结果不仅公开存储于基因库,也彰显出学生在科研中的卓越贡献。 隐秘谷真菌具备极高效的麦角类生物碱合成能力,这类生物碱与LSD结构密切相关,具有强烈的精神活性。众所周知,麦角类生物碱由真菌专属合成,在农业中存在着毒性风险,但在医疗领域却广泛用于缓解偏头痛、治疗帕金森病、甚至在精神疾病管理中展现潜力。然而,这些天然产物的剧毒性质常伴随着严重副作用,限制了其临床应用。隐秘谷真菌的发现,或许为解决这一难题提供了新的契机,未来通过调控其生物碱的生产及结构优化,有望开发出副作用更小且疗效更佳的药物。 牵牛花作为多年生藤本植物,依赖与隐秘谷真菌的共生关系,利用真菌产生的麦角类化合物保护自身免受病虫害侵袭。

阿尔伯特·霍夫曼正是被牵牛花中类似LSD的化合物所启发,最终合成了LSD,并开创了精神药理学的新纪元。此前科学界长期猜测牵牛花体内存在相关真菌,但苦于未能成功鉴定。此次科琳与团队的发现,不仅填补了学界空白,更揭示了植物—真菌共生体系中复杂而微妙的化学交流。 此外,隐秘谷真菌的缓慢生长特性为科研培养带来了挑战,但也展示了其独特代谢路径的复杂性。科琳黑泽尔目前正在探索如何高效培养这种真菌,以及调查其他牵牛花种类中是否存在未被发现的真菌共生体。该研究无疑将进一步拓宽我们对真菌多样性及其代谢产物的认知。

此发现引起了全球科研界和医药界的广泛关注。精神健康领域,尤其是针对抑郁症、创伤后应激障碍及药物依赖的治疗,一直面临着新疗法的迫切需求。随着隐秘谷真菌提供的天然化合物和相关基因组信息的深入研究,未来通过生物工程手段优化治疗剂量与药物靶向,有望实现更精准和安全的药物设计。除精神药理外,真菌产生的麦角类生物碱还具备调节血流、神经保护等多重生理活性,对其他神经退行性疾病及慢性疾病治疗也有潜在价值。 随着基因组测序和现代生物技术的发展,学生科研力量正扮演着越来越重要的角色。科琳·黑泽尔在导师的支持下利用现代设备完成了从植物观察、真菌分离到基因鉴定的完整科研链条,彰显了年轻一代科研人才的创新精神和实践能力。

此项发现不仅彰显了学生在科学探索中的价值,也推动了高校与科研机构在跨学科合作中的深度融合。 此前,类似的麦角真菌主要寄生于谷物类植物如黑麦,历史上曾因其毒性导致“麦角中毒”事件,给农牧业带来严重威胁。相比之下,隐秘谷真菌在牵牛花体内的共生方式表现出更加稳定和可控的生物合成路径,为筛选低毒性、高疗效的衍生物提供了良好模型。未来,科学家们或能通过基因编辑技术调控真菌代谢产物,实现量产和临床应用的突破。 让人鼓舞的是,科学发现常来源于日常细微之处的观察力与坚持。这次隐秘谷真菌的发现缘于对植物种子表面的偶然发现,印证了科研探索中的机遇与创新。

正如指导教授所言,科琳凭借卓越的才华和敏锐的洞察力抓住了珍贵机遇,明确路径后勇敢探索,最终将多年悬而未决的科学难题得以破解。 未来,隐秘谷真菌的研究将沿着多个方向深入发展。一方面,加深对其代谢网络及生命机理的理解,揭示植物与真菌协同产生麦角类生物碱的分子机制;另一方面,借助合成生物学工具优化其药物产能,减少毒副作用,为制药工业开辟新动能。同时,探索该真菌的环保潜能及其在农业中的应用价值,也成为学界关注的热点。 危机与机遇并存。真菌产生的活性成分具有独特的生理活性,但不当使用亦会引发严重后果。

科学界正努力构建安全、有效的药物研发体系,确保新发现的天然资源能够转化为符合临床需求的创新疗法。隐秘谷真菌的出现,无疑为这些努力注入了强大动力。 总结来看,学生科琳·黑泽尔在西弗吉尼亚大学发表的隐秘谷真菌研究成果,揭示了牵牛花植物与真菌共生关系中的重要环节,史无前例地解析了LSD化学结构背后的天然真菌来源。这项成果不仅填补了科学史上的空白,更激发了多领域医学与生物技术的联动发展,将为精神疾病的未来治疗开辟崭新篇章。随着科研的不断推进,隐秘谷真菌与其代谢产物必将在生物医药领域发挥极大潜力,推动人类健康实现质的飞跃。