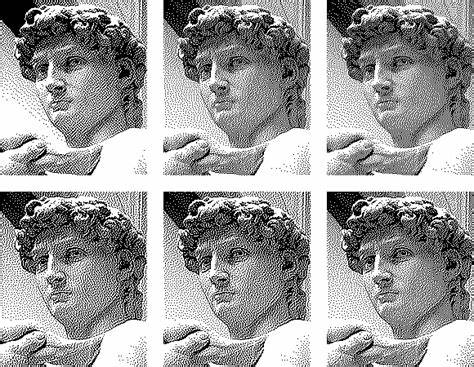

在数字图像处理领域,抖动技术作为提升图像表现力的关键方法,一直备受关注。抖动通过在像素层面分散误差,创造视觉上的灰度或颜色过渡感,从而弥补设备色彩或灰度限制所带来的缺陷。其中,Atkinson抖动算法因其简洁高效且极具美感的效果而备受推崇。它不仅塑造了上世纪八十年代苹果Macintosh电脑独特的黑白图像风格,还激发了无数设计师和程序员对经典像素艺术的热爱。Atkinson抖动的诞生可以追溯到1983年至1984年间,由比尔·阿特金森(Bill Atkinson)在苹果公司为MacPaint应用程序开发。这款应用与当时512×342像素、单色显示屏的Macintosh电脑紧密结合,需在极其有限的硬件资源下实现细腻的图像视觉效果。

比尔·阿特金森设计的算法采用创新思想,在灰度转换及误差扩散中引入了独特的25%误差舍弃策略,使最终呈现的图像高对比且边缘锐利,完美契合当时用户界面对清晰度的极高需求。Atkinson抖动的工作流程基本包括三大步骤。首先,将彩色图像转换为灰度图像,结合适当的亮度权重,确保转换后的灰度信息更符合人眼视觉感知。接着进行量化处理,即以128为阈值,将每个灰度像素判定为黑或白两色。量化过程不可避免地产生误差,此时算法计算出每个像素的误差值,即原始灰度与量化结果之差。最关键的环节是在图像扫描过程中,将该误差以1/8的比例分配给当前像素所在行的右侧和下一行的相邻像素,总计分配给六个像素。

与广泛使用的Floyd-Steinberg误差扩散技术不同,Atkinson抖动只分发了75%的误差,剩余的25%被舍弃。这个大胆的设计不仅减少了中间色调的“泥泞感”,还令图像轮廓更加清晰利落。这种处理使得图像在原始Macintosh的单色显示设备上显得更加生动且易于辨认,尤其适合线条艺术和简洁的界面元素。Atkinson抖动的误差扩散模式经过精细考量,呈现出的“饼状”分布覆盖当前像素右侧的两个像素,以及下一行的三个邻近像素,和下下行的单个像素,拓展范围达2像素宽,2行高。这种手段有效避免将误差扩散到像素左侧或上方,符合由左至右、由上到下的扫描序列要求,保证了算法的计算效率和稳定性。比尔·阿特金森不仅是这项技术的创始者,还因其对Macintosh图形系统的多重贡献被业界铭记。

他不仅开发了MacPaint,推动了HyperCard的诞生,也是QuickDraw图形库的核心开发者之一。这些成就构筑了早期Macintosh繁荣发展的基石,使这款当时的个人电脑在图形界面领域领先一步。回顾Atkinson抖动的历史意义,它不仅仅是一种技术创新,更是视觉设计理念的里程碑。通过舍弃部分误差,Atkinson创造了一种极富冲击力与视觉清晰度的图像表达方式,与主流追求渐变平滑的误差扩散方法截然不同。其快速且低计算负担的特性,极大地适配了当时硬件的局限性,对于现代嵌入式系统或实时图像处理仍具有启发价值。如今,尽管设备显示能力大幅提升,但Atkinson抖动依旧被广泛采纳于像素艺术复刻、数码打印,以及特殊视觉风格的设计中。

其特有的高对比、锐边效果为复古游戏、桌面出版风格重现等领域赋予了独特魅力。此外,开源社区和教育领域也高度重视该算法,通过互动演示和代码实现,帮助学习者深入理解误差扩散与视觉感知的内在联系。总结而言,Atkinson抖动算法不仅是图像抖动技术中的经典代表,更是早期个人计算机文明的视觉名片。它体现了比尔·阿特金森对技术与美学结合的深刻洞察,以及苹果公司在计算历史上的开拓创新精神。无论是在视频游戏、图形界面设计还是数字艺术创作领域,Atkinson抖动依然以其独特简洁且高效的特性,续写着属于它的传奇篇章。